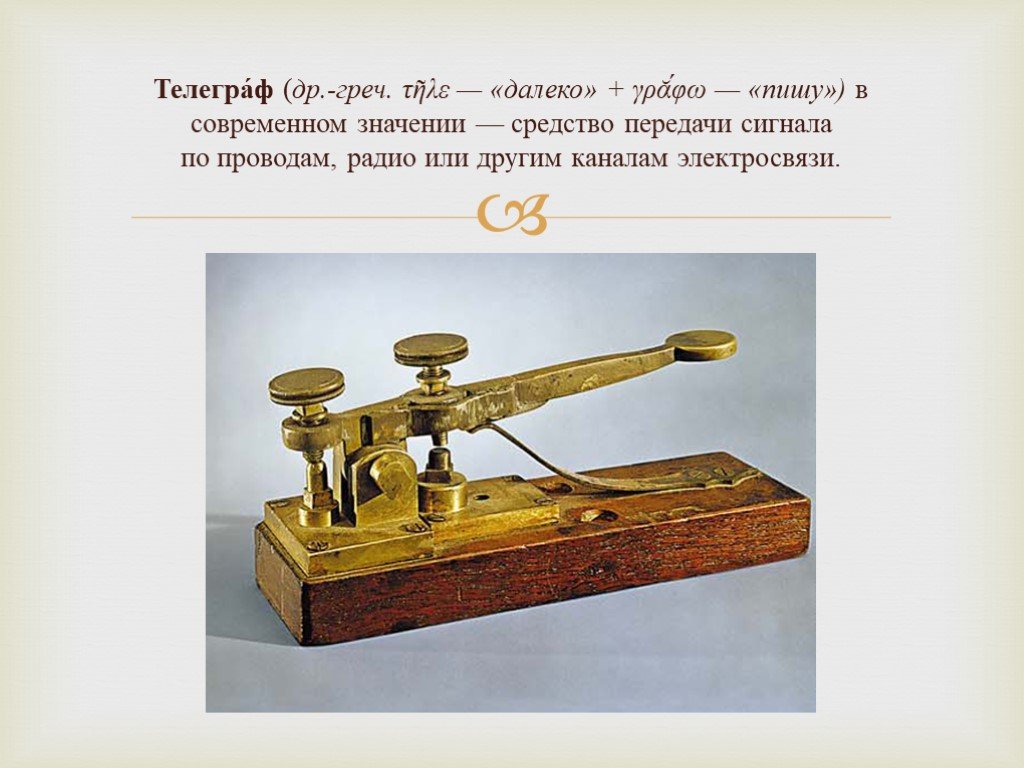

История создания и распространения телеграфа

Самой эффективной системой семафорного типа до сих пор остается телеграф французского изобретателя Пьера Шато. Это была оптическая система из башен-семафоров, находившихся в прямой визуальной связи друг с другом, расположенных на расстоянии обычно 10−20 км. На каждой из них была установлена перекладина длиной около трех метров, на концах которой прикреплялись подвижные линейки. При помощи тяги линейки могли складываться в 196 фигур. Изначально ее изобретателем был, конечно, Клод Шапп, который выбрал 76 наиболее четких и отличающихся друг от друга фигур, каждая из которых обозначала определенную букву, цифру или знак. Границы линеек оснащались фонарями, что позволяло передавать сообщения и в темное время суток. Только во Франции к середине XIX века протяженность оптических телеграфных линий составляла 4828 километров. Но Шато систему усовершенствовал — вместо отдельных букв и знаков каждая комбинация в его интерпретации стала обозначать фразу или конкретный приказ.

В 1833 году линия семафорного телеграфа Шато соединила Санкт-Петербург с Кронштадтом. Главная телеграфная станция находилась, как ни странно, прямо на крыше Зимнего дворца императора. В 1839 году линия правительственного телеграфа была продлена до Королевского замка в Варшаве на расстояние 1200 километров. На всем пути было построено 149 ретрансляционных станций с вышками до 20 метров высотой. На вышках круглосуточно дежурили наблюдатели с подзорными трубами. В темное время на концах семафоров зажигали фонари. Линию обслуживало свыше 1000 человек. Просуществовала она до 1854 года.

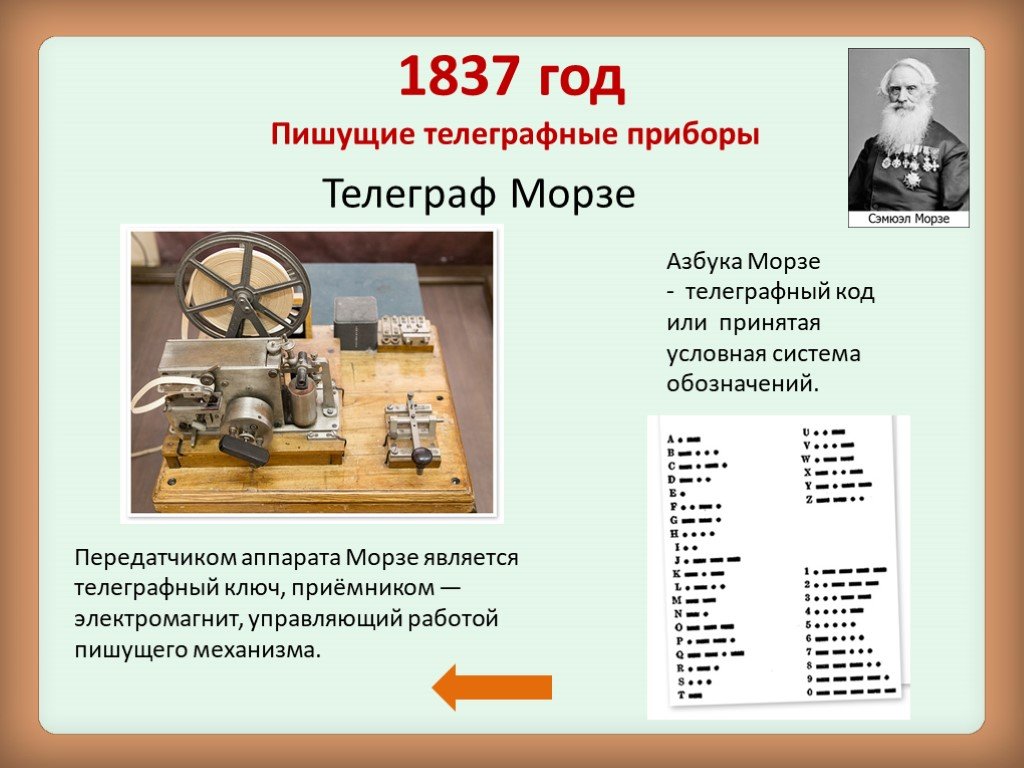

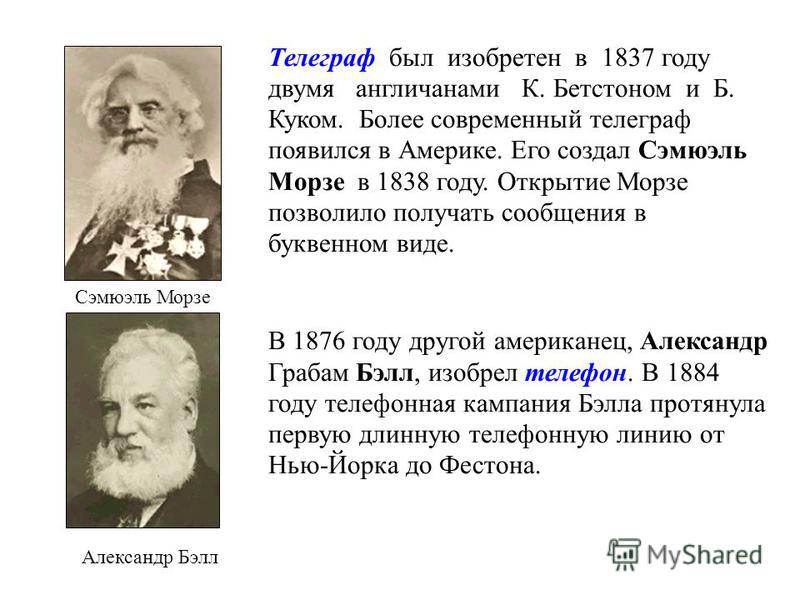

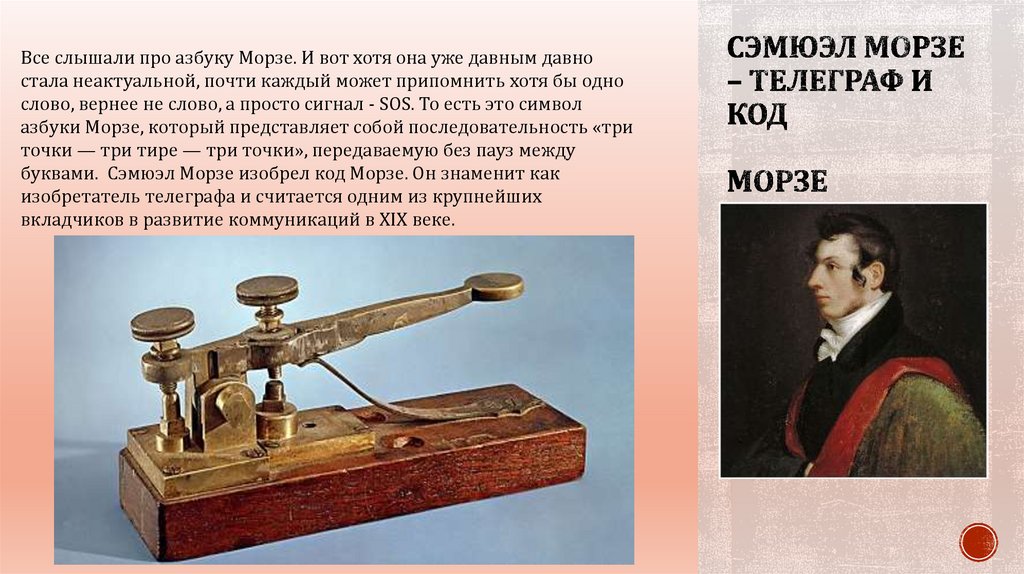

Но настоящий прорыв произошел только в сентябре 1837 года, когда в Нью-Йоркском университете Сэмюэл Морзе продемонстрировал просвещенной публике свои ранние проекты электрических телеграфов — разборчивый сигнал был послан по проволоке длиной 1700 футов. На его счастье, в зале присутствовал преуспевающий промышленник из Нью-Джерси Стефен Вейл, который согласился пожертвовать две тысячи долларов (по тем временам — огромные деньги) и предоставить помещение для опытов при условии, что Морзе возьмет в помощники его сына Альфреда.

На его счастье, в зале присутствовал преуспевающий промышленник из Нью-Джерси Стефен Вейл, который согласился пожертвовать две тысячи долларов (по тем временам — огромные деньги) и предоставить помещение для опытов при условии, что Морзе возьмет в помощники его сына Альфреда.

Морзе согласился, и это был самый удачный шаг в его жизни. Альфред Вейл обладал не только настоящей изобретательностью, но и острым практическим чутьем. В течение последующих лет Вейл во многом способствовал разработке окончательной формы азбуки Морзе. Он изобрел также печатающий телеграф, который был запатентован на имя Морзе, в соответствии с условиями контракта Вейла и Морзе.

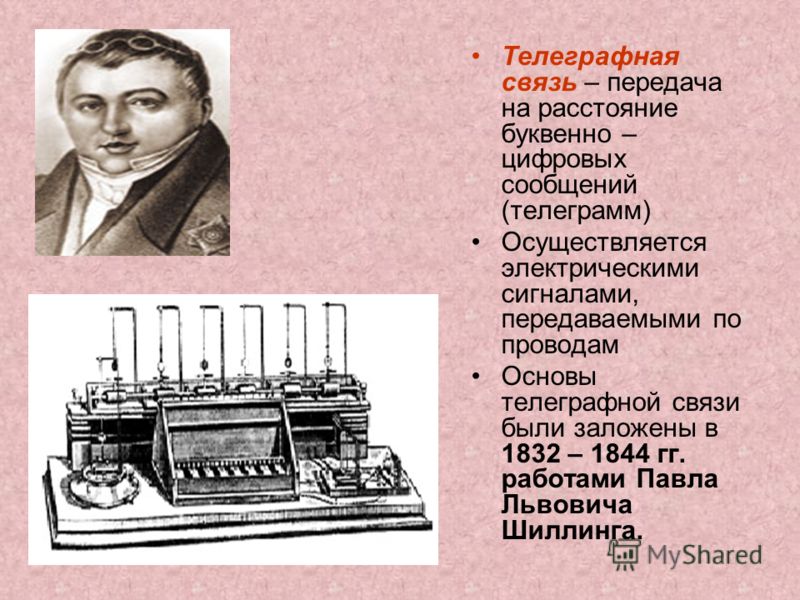

В России, кстати, обошлись и без изобретения Морзе — телеграф русского изобретателя Шиллинга уже действовал, правда, единственная линия в Петербурге была проложена по распоряжению Николая I, она связывала его канцелярию в Зимнем дворце с приемными кабинетов правительства — видимо, чтобы министры быстрее шевелились с отчетностью для монарха.

В России же телеграфная связь развивалась одновременно со строительством железных дорог и поначалу использовалась исключительно для военных и государственных нужд. С 1847 года на первых телеграфных линиях в России применялись устройства Сименса, в том числе горизонтальный стрелочный аппарат с клавиатурой.

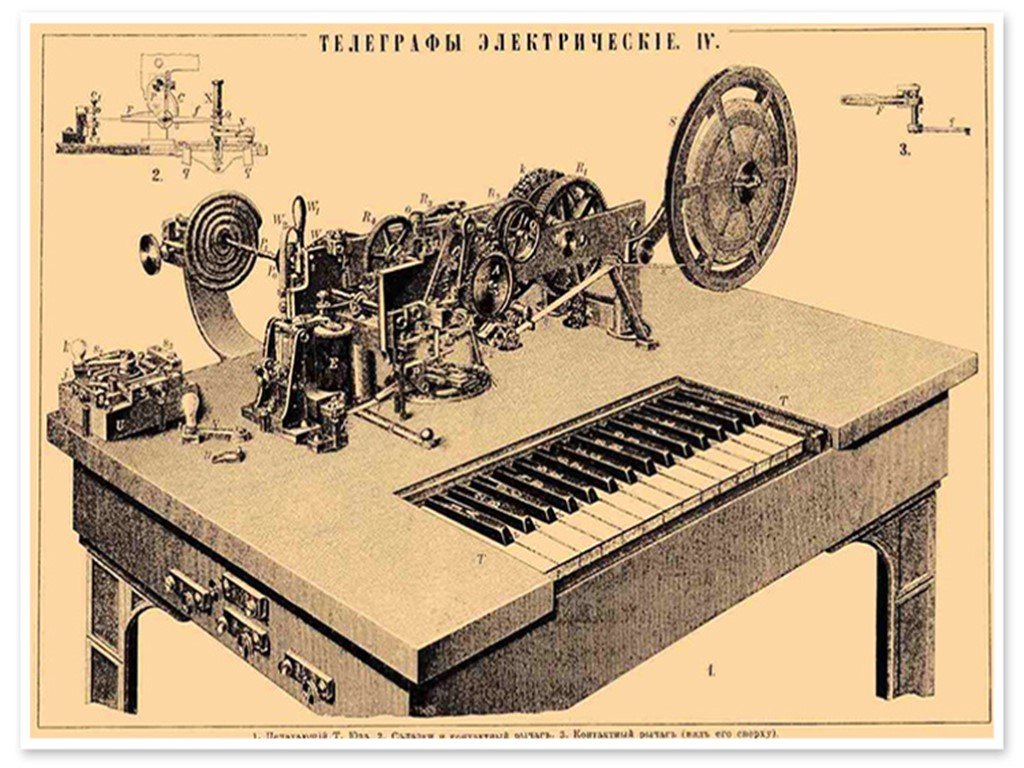

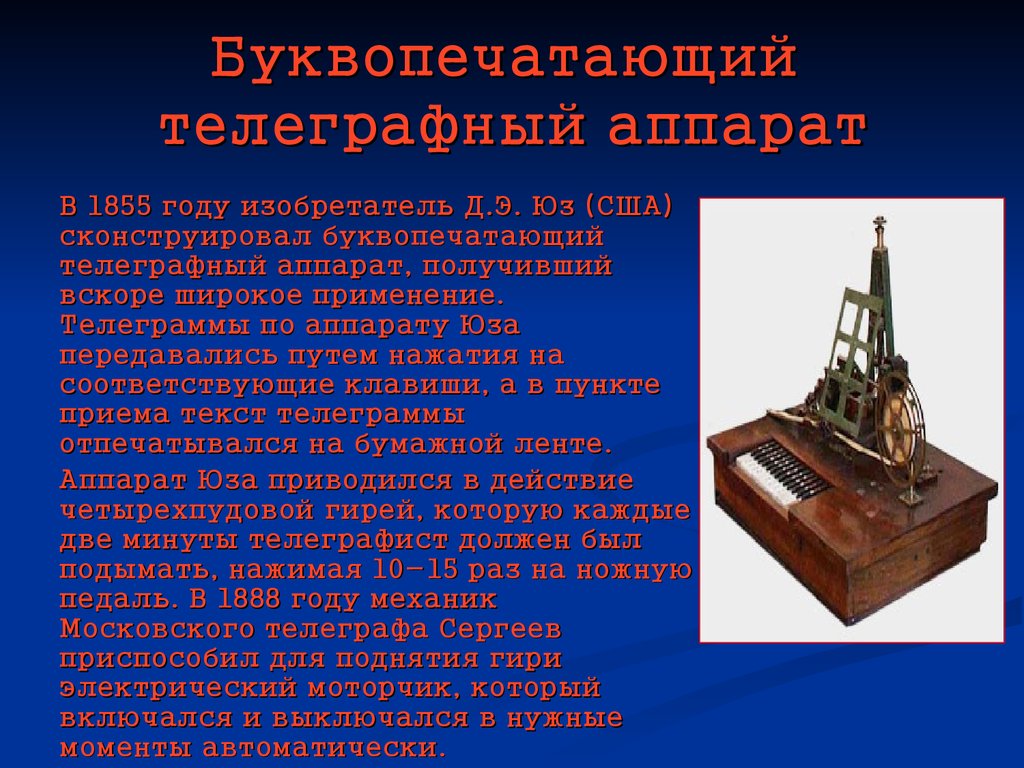

Кстати, локальные телеграфные линии были установлены в стране еще в 1841 году — они соединяли Главный штаб и Зимний дворец, Царское село и Главное управление путей сообщения, станцию «Санкт-Петербург» Николаевской железной дороги и село Александровское. С тех времен и до середины XX века применялись чернопишущие аппараты Морзе фирмы «Сименс и Гальске». Аппараты имели широкое распространение и большое количество модификаций, лучшей из которых был вариант братьев Динье. А буквопечатающий аппарат Юза, изобретенный в 1855 году, применялся в России с 1865 года до Великой Отечественной войны 1941 года.

С тех времен и до середины XX века применялись чернопишущие аппараты Морзе фирмы «Сименс и Гальске». Аппараты имели широкое распространение и большое количество модификаций, лучшей из которых был вариант братьев Динье. А буквопечатающий аппарат Юза, изобретенный в 1855 году, применялся в России с 1865 года до Великой Отечественной войны 1941 года.

К концу 1855 года телеграфные линии уже соединили города по всей Центральной России и потянулись в Европу (к Варшаве), Крым, Молдову. Наличие скоростных каналов передачи данных упрощало управление государственными органами власти и войсками. Тогда же началось внедрение телеграфа для работы дипломатических представительств и полиции. В среднем, донесение размером с одну страницу А4 «проскакивало» из Европы в Санкт-Петербург за час — фантастический результат по тем временам.

В связи с устройством сети городского телеграфа Москвы, телеграфная станция из Кремля была перенесена в специально приспособленное здание на Мясницкой улице, рядом с Почтамтом. С 1880-х годов на станции стали применяться аппараты Бодо, Сименса, Клопфер, Крида, а также телетайпы.

С 1880-х годов на станции стали применяться аппараты Бодо, Сименса, Клопфер, Крида, а также телетайпы.

В середине XIX века Ч. Уитстон разработал устройство с перфорированием ленты, что увеличило скорость телеграфа до 1500 знаков в минуту — на специальных машинках операторы набирали сообщения, которые затем печатались на ленте. И именно ее потом заряжали в телеграф для отправки по каналам связи. Так было гораздо удобнее и экономичнее — одна телеграфная линия могла работать практически круглосуточно (позже, в 70-х годах XX века по такому же принципу работали шифромашины спецназа ГРУ, «выплевывающие» шифровальное сообщение за доли секунды). Чуть раньше, в 1850 году русский ученый Б. Якоби создал буквопечатающий аппарат, который довел до совершенства американец Д. Юз в 1855 году.

Очередное ускорение технической мысли случилось в 1872 году, когда француз Э.

В СССР на основе ITA2 был разработан телеграфный код МТК-2. Дальнейшие модификации конструкции стартстопного телеграфного аппарата, предложенного Бодо, привели к созданию телепринтеров.

Спустя полвека после открытия первого телеграфа, в Москве и Санкт-Петербурге, а также других крупных городах империи было открыто множество телеграфных отделений, распределенных по территориальному признаку. У СМИ появилась возможность выпускать оперативные новости, которые передают корреспонденты с мест событий. Для центрального телеграфа надстроили отдельный этаж в здании почты на Мясницкой и подтянули туда около 300 линий связи со всей страны. Это было началом для развития телеграфной связи в России, которое можно считать полноценным Золотым веком.

У СМИ появилась возможность выпускать оперативные новости, которые передают корреспонденты с мест событий. Для центрального телеграфа надстроили отдельный этаж в здании почты на Мясницкой и подтянули туда около 300 линий связи со всей страны. Это было началом для развития телеграфной связи в России, которое можно считать полноценным Золотым веком.

Сборник: Северная война

Военные действия закончились в 1721 году поражением Швеции. Россия, получившая выход к Балтийскому морю, была провозглашена империей.

- Статьи

- Европа

- XVIII век

«Непобедимыя господа шведы скоро хребет показали»

«Непобедимыя господа шведы скоро хребет показали»

В Полтавской битве Швеция потеряла более 9000 человек убитыми и 18000 пленными.

- Статьи

- Европа

- XVIII век

Трофеи Полтавской битвы

Трофеи Полтавской битвы

Русская армия получила после Полтавской битвы множество трофеев, в том числе холодное и огнестрельное оружие. Они были привезены в Оружейную палату.

- Статьи

- Европа

- XVIII век

Полтавская битва. Пушка и фузея против пики и шпаги

Полтавская битва. Пушка и фузея против пики и шпаги

Победа русской армии в Полтавской битве была обеспечена грамотным применением артиллерии против противника, делавшего ставку на атаку холодным оружием.

- Статьи

- Европа

- XVIII век

Дорога в «парадиз»

Дорога в «парадиз»

В августе 1700 года Пётр начал, без объявления, войну со Швецией, которая продолжалась 21 год.

- ЕГЭ

- Европа

- XVIII век

Полтавская битва

Полтавская битва

Победа над шведами вывела Россию из зрительного зала истории. Но почему война продолжилась? Сколько пуль попало в Петра и что там делал Бах?

- Статьи

- Европа

- XVIII век

Ледяной поход Петра Великого

Ледяной поход Петра Великого

Выборгский замок, угрожавший Петербургу с севера, Пётр решил взять в кампанию 1710 года, для чего русская армия отправилась в настоящий «ледяной поход».

- ЕГЭ

- Европа

- XVIII-XIX вв.

Пётр I против Карла XII

Пётр I против Карла XII

Многолетняя война, объявленная Русским царством Шведскому королевству, закончилась победой войска Петра. Россия получила выход к Балтийскому морю и стала империей. События начала 18-го века получили название Северная война. Что ты о ней знаешь?

- Статьи

- Европа

- XVIII век

«Непобедимыя господа шведы скоро хребет показали»

В Полтавской битве Швеция потеряла более 9000 человек убитыми и 18000 пленными.

- Статьи

- Европа

- XVIII век

Трофеи Полтавской битвы

Русская армия получила после Полтавской битвы множество трофеев, в том числе холодное и огнестрельное оружие. Они были привезены в Оружейную палату.

Они были привезены в Оружейную палату.

- Статьи

- Европа

- XVIII век

Полтавская битва. Пушка и фузея против пики и шпаги

Победа русской армии в Полтавской битве была обеспечена грамотным применением артиллерии против противника, делавшего ставку на атаку холодным оружием.

- Статьи

- Европа

- XVIII век

Дорога в «парадиз»

В августе 1700 года Пётр начал, без объявления, войну со Швецией, которая продолжалась 21 год.

- ЕГЭ

- Европа

- XVIII век

Полтавская битва

Победа над шведами вывела Россию из зрительного зала истории. Но почему война продолжилась? Сколько пуль попало в Петра и что там делал Бах?

Но почему война продолжилась? Сколько пуль попало в Петра и что там делал Бах?

- Статьи

- Европа

- XVIII век

Ледяной поход Петра Великого

Выборгский замок, угрожавший Петербургу с севера, Пётр решил взять в кампанию 1710 года, для чего русская армия отправилась в настоящий «ледяной поход».

- ЕГЭ

- Европа

- XVIII-XIX вв.

Пётр I против Карла XII

Многолетняя война, объявленная Русским царством Шведскому королевству, закончилась победой войска Петра. Россия получила выход к Балтийскому морю и стала империей. События начала 18-го века получили название Северная война. Что ты о ней знаешь?

Рекомендовано вам

Лучшие материалы

- Неделю

- Месяц

- Статьи

- Европа

- XX век

Линкор «Бисмарк»: триумф и гибель

- Статьи

- Европа

- XX век

Почему адмирал Колчак проиграл?

- Статьи

- Европа

- XV век

«Портрет четы Арнольфини» Яна ван Эйка

- Статьи

- Европа

- XI-XV вв.

Медицина Средневековья: жить или не жить?

- Статьи

- Азия

- XVI-XIX вв.

Как христиан в Японии мучили

- Статьи

- Европа

- IV век до н.э.

Суд над гетерой

- Статьи

- Европа

- XIV век

Чёрная смерть

- Статьи

- Европа

- XX век

Как убирали Маннергейма

- Статьи

- Европа

- XVII-XVIII вв.

Вильгельм III Оранский — голландец, славно захвативший Англию

- Статьи

- Европа

- XIX век

Последний император Франции Наполеон III

- Статьи

- Европа

- XX век

«Жизнь за жизнь». История Рут Эллис

- Статьи

- Европа

- XIX-XX вв.

Ненасытная Виктория

- Статьи

- Европа

- XIX век

Дуэль Лермонтова с Мартыновым

- Статьи

- Европа

- XIX-XX вв.

Пётр Столыпин: студент-агроном, ставший реформатором

- Статьи

- Европа

- XX век

Бухенвальд — лагерь смерти (18+)

- Статьи

- Европа

- XX век

Махно и его команда в эмиграции

- Статьи

- Европа

- V-XV вв.

Как вступали в брак в Средневековье

- Статьи

- Европа

- XVIII век

Эпоха дворцовых переворотов в Российской империи

- Статьи

- Европа

- XX век

Вторая мировая война: могло ли человечество её избежать?

- Статьи

- Азия

- XX век

«Ты здесь посажена советскими»

- Неделю

- Месяц

- 📚 Статьи

- 👀 71024

- 📚 Статьи

- 👀 69411

- 📚 Статьи

- 👀 65204

- 📚 Статьи

- 👀 60328

- 📚 Статьи

- 👀 59947

- 📚 Статьи

- 👀 56420

- 📚 Статьи

- 👀 54276

- 📚 Статьи

- 👀 49389

- 📚 Статьи

- 👀 41981

- 📚 Статьи

- 👀 41921

- 📚 Статьи

- 👀 4999996

История Рут Эллис

История Рут Эллис- 📚 Статьи

- 👀 810708

- 📚 Статьи

- 👀 436746

- 📚 Статьи

- 👀 379117

- 📚 Статьи

- 👀 364830

- 📚 Статьи

- 👀 335275

- 📚 Статьи

- 👀 229701

- 📚 Статьи

- 👀 90856

- 📚 Статьи

- 👀 88359

- 📚 Статьи

- 👀 87032

Telegram запустил платформу для публикации текстов Telegraph

Работает сервис на базе технологии Instant View, она позволяет мгновенно просматривать страницы без ожидания их загрузки / Dado Ruvic / Reuters

Telegram запустил платформу для публикации текстов Telegraph, говорится в блоге Telegram. Это сервис, расположенный по адресу telegra.ph и позволяющий публиковать тексты, фотографии, видео. Сервис можно использовать как самостоятельно, так и как дополнительную функцию самого мессенджера Telegram: если запостить ссылку на пост в Telegraph в чат или собственный канал, то собеседники смогут посмотреть текст и сопровождающие его элементы прямо внутри чата или канала.

Это сервис, расположенный по адресу telegra.ph и позволяющий публиковать тексты, фотографии, видео. Сервис можно использовать как самостоятельно, так и как дополнительную функцию самого мессенджера Telegram: если запостить ссылку на пост в Telegraph в чат или собственный канал, то собеседники смогут посмотреть текст и сопровождающие его элементы прямо внутри чата или канала.

Работает сервис на базе технологии Instant View, она позволяет мгновенно просматривать страницы без ожидания их загрузки. По такому же принципу работает функция Instant Articles в социальной сети Facebook: она была запущена компанией в 2015 г. специально для того, чтобы издатели могли публиковать свои тексты прямо в социальной сети – без перехода на сайт самого СМИ. Ранее Facebook подсчитывала, что статьи в Instant Articles открываются в 10 раз быстрее, чем на сайтах самих СМИ.

Telegraph пока поддерживает мгновенный просмотр контента с ограниченного числа сайтов: так, при публикации поста появляется информация о возможности публиковать ссылки на YouTube, Vimeo и Twitter. Однако в будущем планируется распространить возможность мгновенного просмотра страниц «на весь интернет», обещает компания.

Однако в будущем планируется распространить возможность мгновенного просмотра страниц «на весь интернет», обещает компания.

«С помощью Telegraph ваш канал в Telegram может публиковать статьи так же, как и обычные СМИ», — говорится в блоге Telegram. При этом, в отличие от многих других платформ для публикации текстов (например Medium), Telegraph не требует регистрации, то есть тексты в нем можно публиковать анонимно.

Миллионы в Telegram

Павел Дуров основал Telegram в 2013 г., ранее он основал крупнейшую в России социальную сеть «В контакте». Дуров ушел из «В контакте» весной 2014 г. из-за конфликта с акционерами, одним из предметов которого стала как раз разработка мессенджера Telegram. В феврале этого года ежемесячная аудитория Telegram превысила 100 млн пользователей, говорил ранее Дуров.

В феврале этого года основатель Telegram Павел Дуров говорил на Мобильном конгрессе в Барселоне, что следующим шагом развития Telegram будут как раз каналы для СМИ и блогеров. Уже тогда, по его словам, некоторые каналы СМИ собирали аудиторию до 1 млн человек, а все каналы Telegram собирали тогда 400 млн просмотров ежедневно. По словам Дурова, каналы в Telegram представляют собой прямой доступ к аудитории: в традиционных социальных сетях достичь аудитории стало намного сложнее, так как твой голос теряется в лентах новостей.

Уже тогда, по его словам, некоторые каналы СМИ собирали аудиторию до 1 млн человек, а все каналы Telegram собирали тогда 400 млн просмотров ежедневно. По словам Дурова, каналы в Telegram представляют собой прямой доступ к аудитории: в традиционных социальных сетях достичь аудитории стало намного сложнее, так как твой голос теряется в лентах новостей.

Ранее Telegram запустил возможность играть в игры внутри чатов мессенджера. Это и запуск Telegraph превращают Telegram из простого мессенджера с базовыми функциями в полноценную коммуникационную платформу, напоминающую азиатские мессенджеры WeChat и Line, отмечает Techcrunch. Издание также пишет со ссылкой на Дурова, что Telegram планирует до конца этого года запустить платежную систему. Techcrunch не исключает, что все это элементы будущей монетизации Telegram.

«Ведомостям» Дуров сказал, что с помощью Telegraph не планирует монетизировать сервис. На другие вопросы о монетизации мессенджера он не ответил.

Многие мессенджеры зарабатывают на предоставлении компаниям возможности общаться со своими клиентами напрямую. Такие платные функции есть в китайском WeChat и японском Line, на днях каналы для бизнеса запустил мессенджер Viber. Похожие сервисы для бизнеса запустил и Facebook – на базе собственного Facebook Messenger, а также в принадлежащем соцсети мессенджере WhatsApp.

Такие платные функции есть в китайском WeChat и японском Line, на днях каналы для бизнеса запустил мессенджер Viber. Похожие сервисы для бизнеса запустил и Facebook – на базе собственного Facebook Messenger, а также в принадлежащем соцсети мессенджере WhatsApp.

Новости СМИ2

Хотите скрыть рекламу? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясьТелеграф | Изобретение, история и факты

Телеграфная комната Белого дома, 1898

См. все СМИ

- Ключевые люди:

- Томас Эдисон Уильям Томсон, барон Кельвин Александр Грэхем Белл Гульельмо Маркони Джеймс Эндрю Браун Рамзи, маркиз и 10-й граф Далхаузи

- Похожие темы:

- радиотелеграфия ТелАвтограф Портаруле беспроводной телеграф факсимильный телеграф

Просмотреть весь соответствующий контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

телеграф , любое устройство или система, позволяющая передавать информацию кодированным сигналом на расстояние. Многие телеграфные системы использовались на протяжении веков, но чаще всего под этим термином понимают электрический телеграф, который был разработан в середине 19 века и более 100 лет был основным средством передачи печатной информации по проводам или телеграфу. радиоволна.

Многие телеграфные системы использовались на протяжении веков, но чаще всего под этим термином понимают электрический телеграф, который был разработан в середине 19 века и более 100 лет был основным средством передачи печатной информации по проводам или телеграфу. радиоволна.

Доэлектрические телеграфные системы

Слово телеграф происходит от греческих слов теле , что означает «дальний», и graphein , что означает «писать». Он стал использоваться в конце 18 века для описания системы оптических семафоров, разработанной во Франции. Однако многие виды телеграфной связи использовались еще до появления письменной истории. Самые ранние способы общения на расстоянии использовали такие средства, как дым, огонь, барабаны и отраженные солнечные лучи. Визуальные сигналы, подаваемые флагами и факелами, использовались для ближней связи и продолжали использоваться вплоть до 20-го века, когда система семафоров с двумя флагами широко использовалась, особенно военно-морскими силами мира.

До появления электрического телеграфа визуальные системы использовались для передачи сообщений на большие расстояния с помощью различных дисплеев. Одним из самых успешных визуальных телеграфов был семафор, разработанный во Франции братьями Шапп, Клодом и Игнасом, в 1791 году. Эта система состояла из пар подвижных рычагов, установленных на концах перекладины на башнях на вершине холма. Каждое плечо семафора могло принимать семь угловых положений на расстоянии 45° друг от друга, а горизонтальный луч мог наклоняться на 45° по часовой стрелке или против часовой стрелки. Таким образом можно было представлять числа и буквы алфавита. Цепи этих башен были построены для обеспечения передачи на большие расстояния. Башни были расположены с интервалом от 5 до 10 км (от 3 до 6 миль), и можно было достичь скорости передачи сигналов три символа в минуту.

Другой широко используемый визуальный телеграф был разработан в 1795 году Джорджем Мюрреем в Англии. В устройстве Мюррея персонажи отправлялись открыванием и закрыванием шести заслонок в различных комбинациях. Эта система быстро прижилась в Англии и Соединенных Штатах, где до сих пор можно найти ряд участков, носящих названия Telegraph Hill или Signal Hill, особенно в прибрежных районах. К середине 19 века визуальный телеграф был полностью заменен электрическим телеграфом.

Эта система быстро прижилась в Англии и Соединенных Штатах, где до сих пор можно найти ряд участков, носящих названия Telegraph Hill или Signal Hill, особенно в прибрежных районах. К середине 19 века визуальный телеграф был полностью заменен электрическим телеграфом.

Начало электрического телеграфа

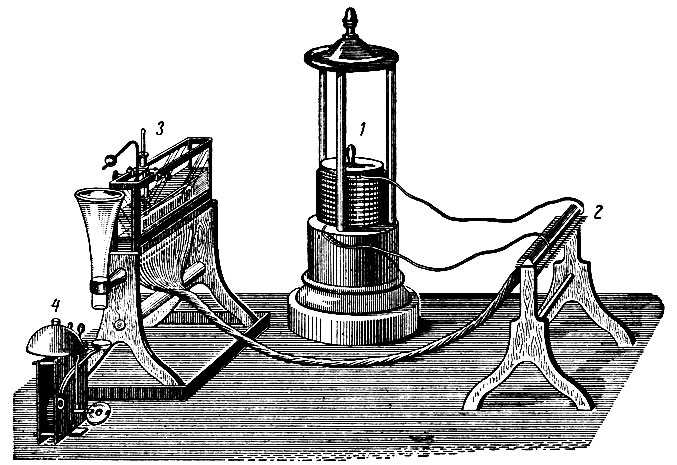

Электрический телеграф не возник внезапно, а явился результатом научной эволюции, имевшей место с 18-го века в области электричества. Одним из ключевых достижений стало изобретение гальванического элемента в 1800 году итальянцем Алессандро Вольта. Это позволило более эффективно питать электрические устройства, используя относительно низкие напряжения и большие токи. В предыдущих методах производства электроэнергии использовалось трение, генерирующее статическое электричество, что приводило к высоким напряжениям и низким токам. Для использования в телеграфных системах было предложено множество устройств, включающих высоковольтное статическое электричество и различные детекторы, такие как пробковые шарики и искры. Однако все они были неудачными, потому что серьезные потери в проводах передачи, особенно в плохую погоду, ограничивали надежную работу на относительно коротких расстояниях. Применение батареи в телеграфии стало возможным благодаря нескольким дальнейшим достижениям в новой науке об электромагнетизме. В 1820 году Ганс Кристиан Эрстед из Дании обнаружил, что магнитная стрелка может отклоняться от провода, по которому течет электрический ток. В 1825 году в Великобритании Уильям Стерджен открыл многооборотный электромагнит, а в 1831 году Майкл Фарадей из Великобритании и Джозеф Генри из США усовершенствовали науку об электромагнетизме в достаточной степени, чтобы сделать возможным разработку практических электромагнитных устройств.

Однако все они были неудачными, потому что серьезные потери в проводах передачи, особенно в плохую погоду, ограничивали надежную работу на относительно коротких расстояниях. Применение батареи в телеграфии стало возможным благодаря нескольким дальнейшим достижениям в новой науке об электромагнетизме. В 1820 году Ганс Кристиан Эрстед из Дании обнаружил, что магнитная стрелка может отклоняться от провода, по которому течет электрический ток. В 1825 году в Великобритании Уильям Стерджен открыл многооборотный электромагнит, а в 1831 году Майкл Фарадей из Великобритании и Джозеф Генри из США усовершенствовали науку об электромагнетизме в достаточной степени, чтобы сделать возможным разработку практических электромагнитных устройств.

Первые два практических электрических телеграфа появились практически одновременно. В 1837 году британские изобретатели сэр Уильям Фотергилл Кук и сэр Чарльз Уитстон получили патент на телеграфную систему, которая использовала шесть проводов и приводила в действие пять игольчатых указателей, прикрепленных к пяти гальваноскопам на приемнике. Если бы токи проходили по соответствующим проводам, иглы можно было бы заставить указывать на определенные буквы и цифры на их монтажной пластине.

Если бы токи проходили по соответствующим проводам, иглы можно было бы заставить указывать на определенные буквы и цифры на их монтажной пластине.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

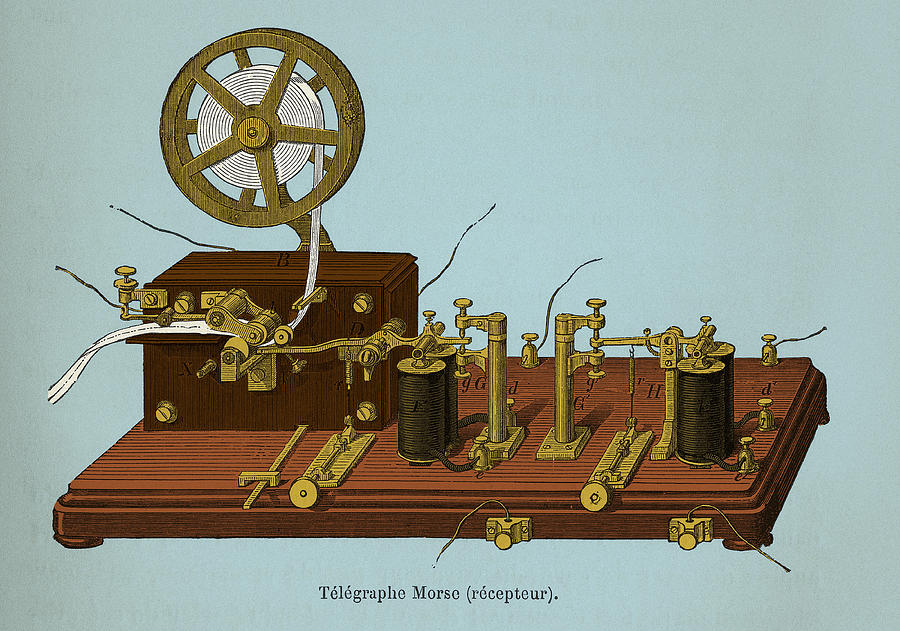

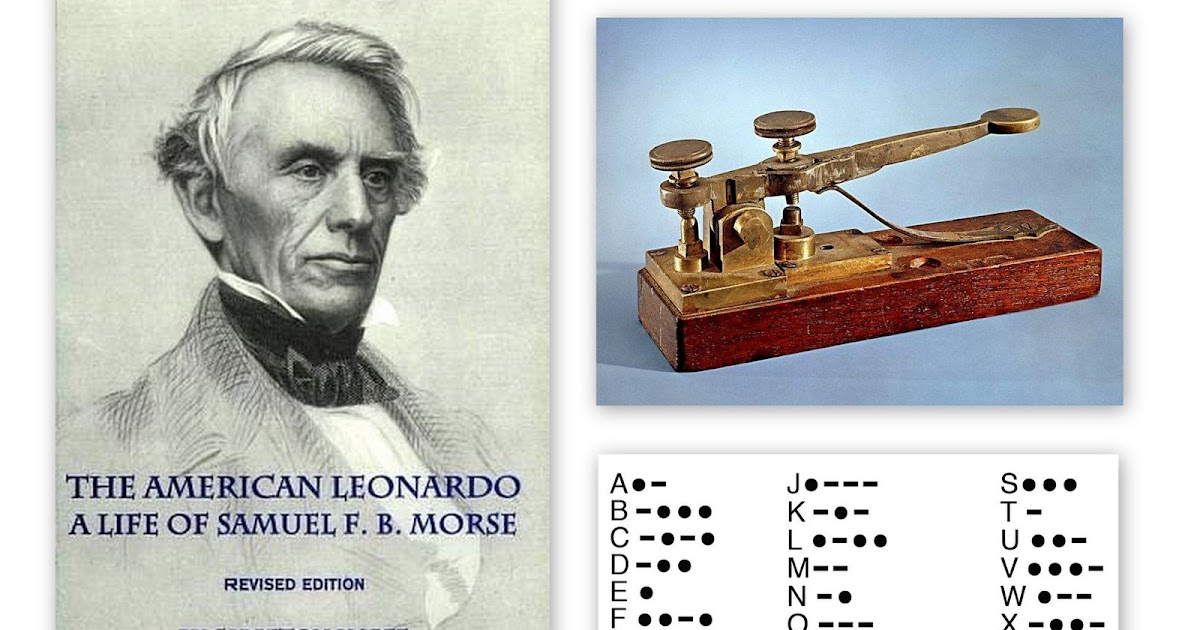

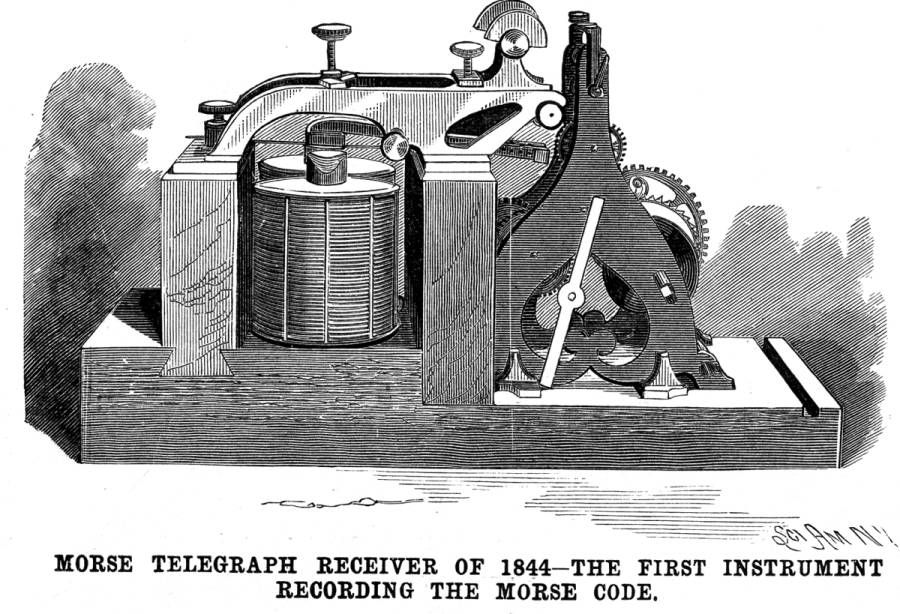

В 1832 году Сэмюэл Ф.Б. Морс, профессор живописи и скульптуры в Университете города Нью-Йорка (позже Нью-Йоркский университет), заинтересовался возможностью электрического телеграфа и сделал наброски идей такой системы. В 1835 году он разработал систему точек и тире для обозначения букв и цифр. В 1837 году он получил патент на электромагнитный телеграф. Первоначальный передатчик Морзе включал в себя устройство, называемое портативной ручкой, в котором использовался литой шрифт со встроенными точками и тире. Шрифт можно было перемещать через механизм таким образом, чтобы точки и тире создавали и разрывали контакт между батареей и проводом к приемнику. Приемник, или регистр, выбивал точки и тире на разматывающейся полоске бумаги, которая проходила под пером. Стилус приводился в действие электромагнитом, который включался и выключался по сигналам передатчика.

Стилус приводился в действие электромагнитом, который включался и выключался по сигналам передатчика.

Морс заключил партнерство с Альфредом Вейлом, который был умным механиком и внес большой вклад в систему Морзе. Среди них замена портативного передатчика простым разборным ключом, усовершенствование азбуки Морзе таким образом, чтобы самые короткие кодовые последовательности были присвоены наиболее часто встречающимся буквам, а также усовершенствование механической конструкции всех системные компоненты. Первая демонстрация системы Морзе была проведена для его друзей на его рабочем месте в 1837 году. В 1843 году Морзе получил финансовую поддержку от правительства США для строительства демонстрационной телеграфной системы длиной 60 км (35 миль) между Вашингтоном, округ Колумбия, и Балтимор. Мд. Провода крепились стеклянными изоляторами к столбам вдоль железной дороги. Система была завершена, и 24 мая 1844 года началось публичное использование с передачей сообщения «Что сотворил Бог!» Это положило начало эре телеграфа в Соединенных Штатах, которая продлится более 100 лет.

Телеграф | Изобретение, история и факты

Телеграфная комната Белого дома, 1898

См. все СМИ

- Ключевые люди:

- Томас Эдисон Уильям Томсон, барон Кельвин Александр Грэхем Белл Гульельмо Маркони Джеймс Эндрю Браун Рамзи, маркиз и 10-й граф Далхаузи

- Похожие темы:

- радиотелеграфия ТелАвтограф Портаруле беспроводной телеграф факсимильный телеграф

Просмотреть весь соответствующий контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

телеграф , любое устройство или система, позволяющая передавать информацию кодированным сигналом на расстояние. Многие телеграфные системы использовались на протяжении веков, но чаще всего под этим термином понимают электрический телеграф, который был разработан в середине 19 века и более 100 лет был основным средством передачи печатной информации по проводам или телеграфу. радиоволна.

радиоволна.

Доэлектрические телеграфные системы

Слово телеграф происходит от греческих слов теле , что означает «дальний», и graphein , что означает «писать». Он стал использоваться в конце 18 века для описания системы оптических семафоров, разработанной во Франции. Однако многие виды телеграфной связи использовались еще до появления письменной истории. Самые ранние способы общения на расстоянии использовали такие средства, как дым, огонь, барабаны и отраженные солнечные лучи. Визуальные сигналы, подаваемые флагами и факелами, использовались для ближней связи и продолжали использоваться вплоть до 20-го века, когда система семафоров с двумя флагами широко использовалась, особенно военно-морскими силами мира.

До появления электрического телеграфа визуальные системы использовались для передачи сообщений на большие расстояния с помощью различных дисплеев. Одним из самых успешных визуальных телеграфов был семафор, разработанный во Франции братьями Шапп, Клодом и Игнасом, в 1791 году. Эта система состояла из пар подвижных рычагов, установленных на концах перекладины на башнях на вершине холма. Каждое плечо семафора могло принимать семь угловых положений на расстоянии 45° друг от друга, а горизонтальный луч мог наклоняться на 45° по часовой стрелке или против часовой стрелки. Таким образом можно было представлять числа и буквы алфавита. Цепи этих башен были построены для обеспечения передачи на большие расстояния. Башни были расположены с интервалом от 5 до 10 км (от 3 до 6 миль), и можно было достичь скорости передачи сигналов три символа в минуту.

Эта система состояла из пар подвижных рычагов, установленных на концах перекладины на башнях на вершине холма. Каждое плечо семафора могло принимать семь угловых положений на расстоянии 45° друг от друга, а горизонтальный луч мог наклоняться на 45° по часовой стрелке или против часовой стрелки. Таким образом можно было представлять числа и буквы алфавита. Цепи этих башен были построены для обеспечения передачи на большие расстояния. Башни были расположены с интервалом от 5 до 10 км (от 3 до 6 миль), и можно было достичь скорости передачи сигналов три символа в минуту.

Другой широко используемый визуальный телеграф был разработан в 1795 году Джорджем Мюрреем в Англии. В устройстве Мюррея персонажи отправлялись открыванием и закрыванием шести заслонок в различных комбинациях. Эта система быстро прижилась в Англии и Соединенных Штатах, где до сих пор можно найти ряд участков, носящих названия Telegraph Hill или Signal Hill, особенно в прибрежных районах. К середине 19 века визуальный телеграф был полностью заменен электрическим телеграфом.

Начало электрического телеграфа

Электрический телеграф не возник внезапно, а явился результатом научной эволюции, имевшей место с 18-го века в области электричества. Одним из ключевых достижений стало изобретение гальванического элемента в 1800 году итальянцем Алессандро Вольта. Это позволило более эффективно питать электрические устройства, используя относительно низкие напряжения и большие токи. В предыдущих методах производства электроэнергии использовалось трение, генерирующее статическое электричество, что приводило к высоким напряжениям и низким токам. Для использования в телеграфных системах было предложено множество устройств, включающих высоковольтное статическое электричество и различные детекторы, такие как пробковые шарики и искры. Однако все они были неудачными, потому что серьезные потери в проводах передачи, особенно в плохую погоду, ограничивали надежную работу на относительно коротких расстояниях. Применение батареи в телеграфии стало возможным благодаря нескольким дальнейшим достижениям в новой науке об электромагнетизме. В 1820 году Ганс Кристиан Эрстед из Дании обнаружил, что магнитная стрелка может отклоняться от провода, по которому течет электрический ток. В 1825 году в Великобритании Уильям Стерджен открыл многооборотный электромагнит, а в 1831 году Майкл Фарадей из Великобритании и Джозеф Генри из США усовершенствовали науку об электромагнетизме в достаточной степени, чтобы сделать возможным разработку практических электромагнитных устройств.

В 1820 году Ганс Кристиан Эрстед из Дании обнаружил, что магнитная стрелка может отклоняться от провода, по которому течет электрический ток. В 1825 году в Великобритании Уильям Стерджен открыл многооборотный электромагнит, а в 1831 году Майкл Фарадей из Великобритании и Джозеф Генри из США усовершенствовали науку об электромагнетизме в достаточной степени, чтобы сделать возможным разработку практических электромагнитных устройств.

Первые два практических электрических телеграфа появились практически одновременно. В 1837 году британские изобретатели сэр Уильям Фотергилл Кук и сэр Чарльз Уитстон получили патент на телеграфную систему, которая использовала шесть проводов и приводила в действие пять игольчатых указателей, прикрепленных к пяти гальваноскопам на приемнике. Если бы токи проходили по соответствующим проводам, иглы можно было бы заставить указывать на определенные буквы и цифры на их монтажной пластине.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Подпишитесь сейчас

В 1832 году Сэмюэл Ф.Б. Морс, профессор живописи и скульптуры в Университете города Нью-Йорка (позже Нью-Йоркский университет), заинтересовался возможностью электрического телеграфа и сделал наброски идей такой системы. В 1835 году он разработал систему точек и тире для обозначения букв и цифр. В 1837 году он получил патент на электромагнитный телеграф. Первоначальный передатчик Морзе включал в себя устройство, называемое портативной ручкой, в котором использовался литой шрифт со встроенными точками и тире. Шрифт можно было перемещать через механизм таким образом, чтобы точки и тире создавали и разрывали контакт между батареей и проводом к приемнику. Приемник, или регистр, выбивал точки и тире на разматывающейся полоске бумаги, которая проходила под пером. Стилус приводился в действие электромагнитом, который включался и выключался по сигналам передатчика.

Морс заключил партнерство с Альфредом Вейлом, который был умным механиком и внес большой вклад в систему Морзе.