LANGUAGE METAPHOR IN A LITERARY TEXT (BASED ON «BRATYA I SYOSTRI» («BROTHERS AND SISTERS»)

ЯЗЫКОВАЯ МЕТАФОРА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА ФЕДОРА АБРАМОВА «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ»)

Научная статья

Кораблева Г.Н.1, Горелова Л.Н.2, *

1 ORCID: 0000-0002-5970-2336;

2 ORCID: 0000-0003-1914-1105;

1 Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Москва, Россия;

2 Московский государственный областной университет, Мытищи, Россия

* Корреспондирующий автор (gorelova.ln[at]mail.ru)

Аннотация

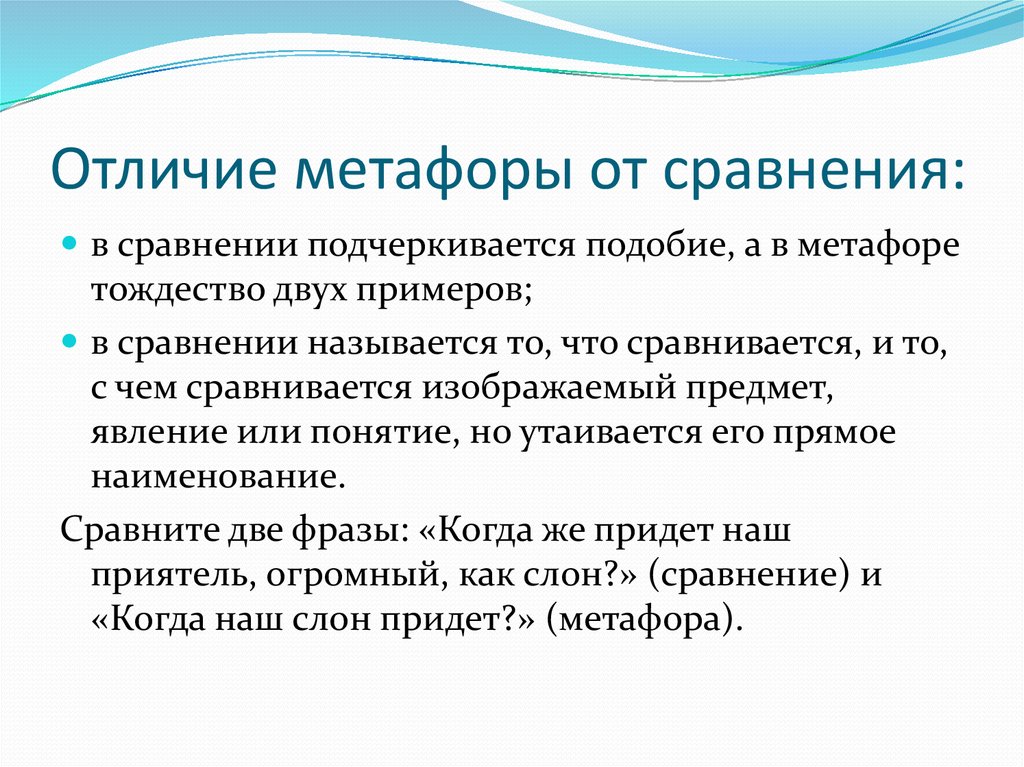

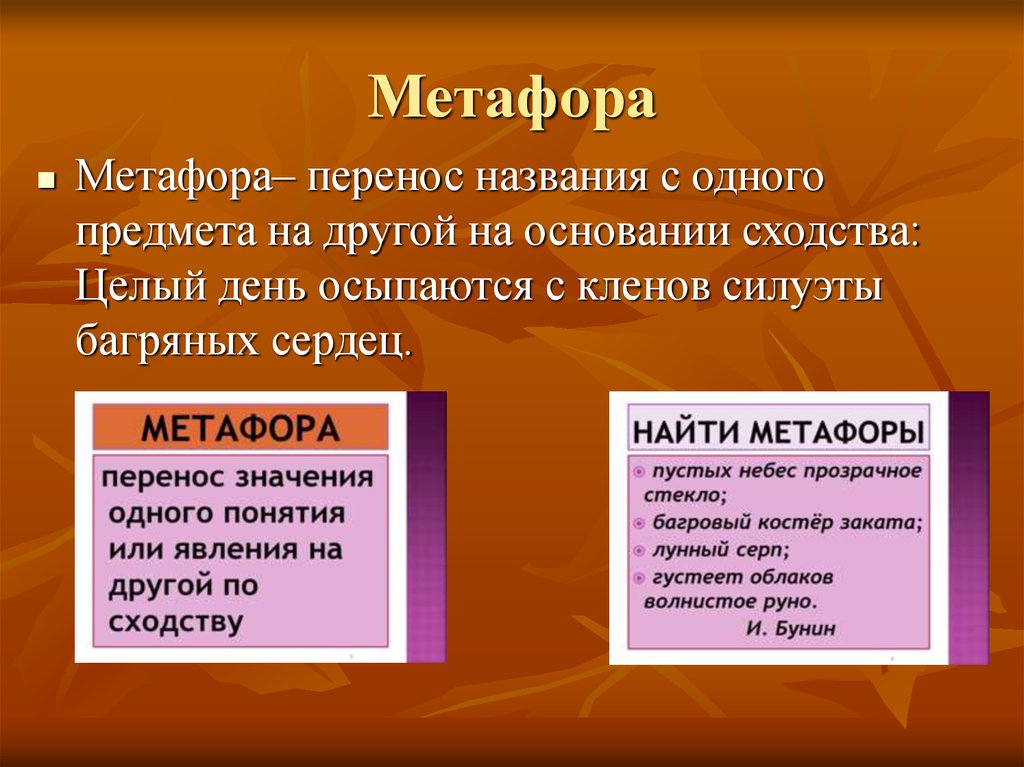

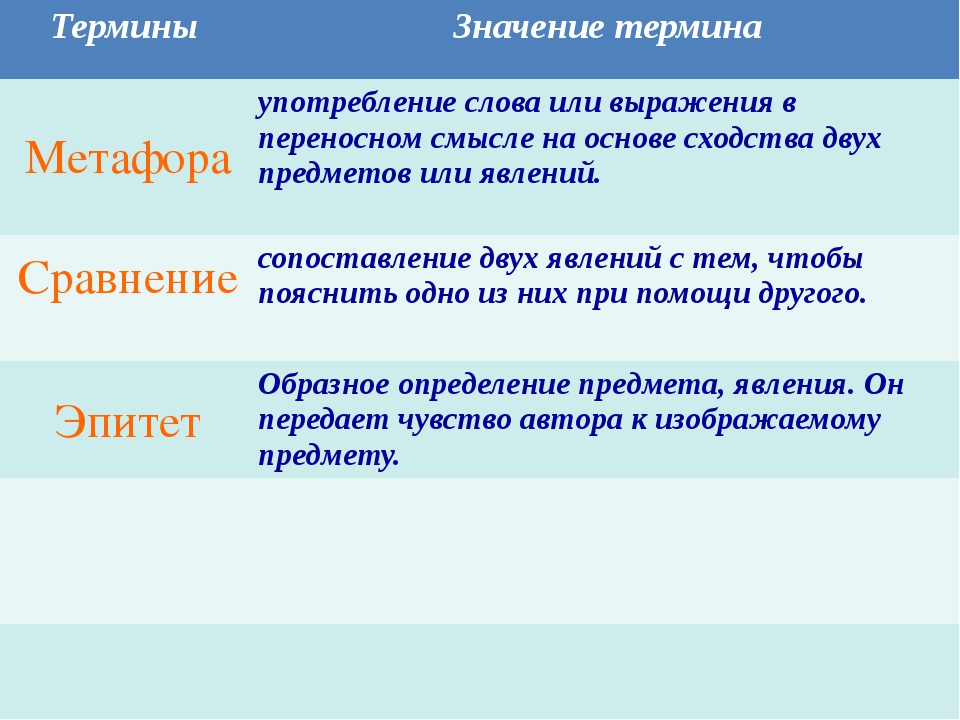

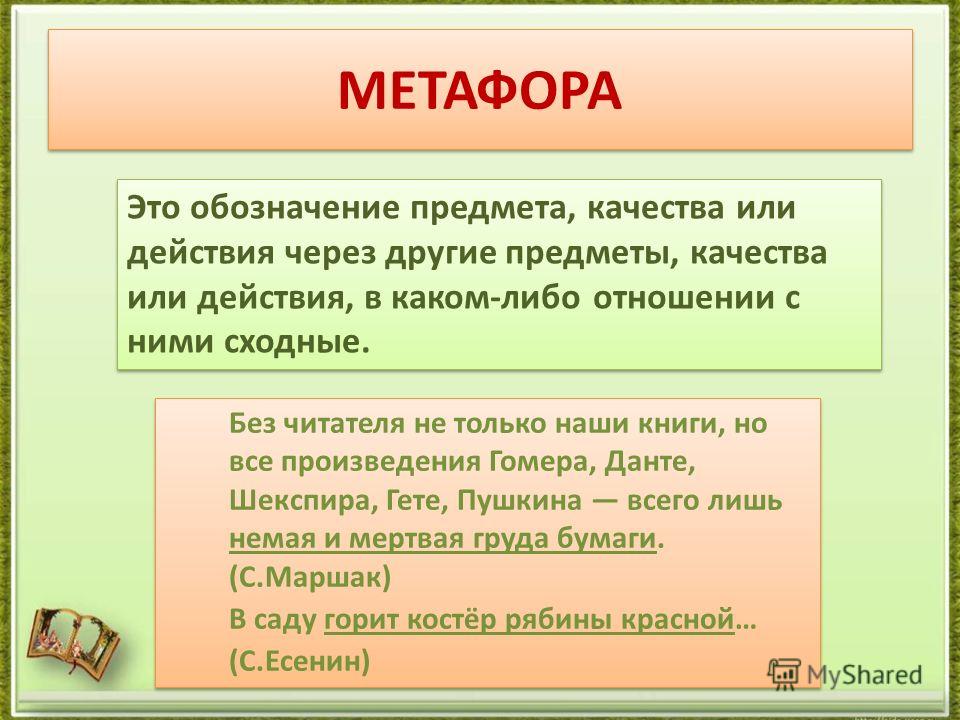

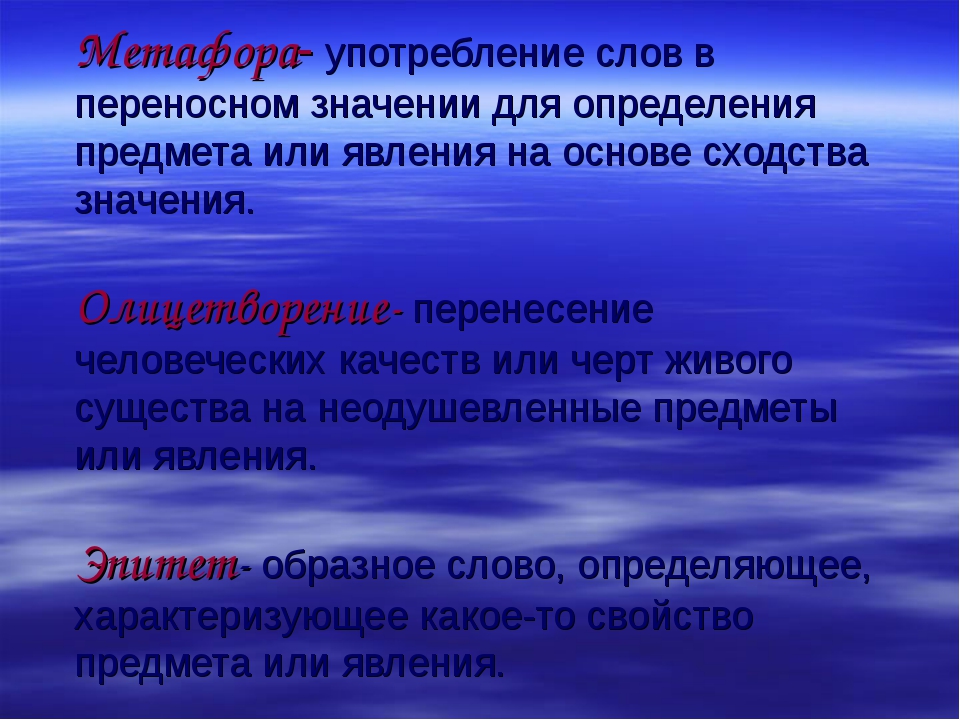

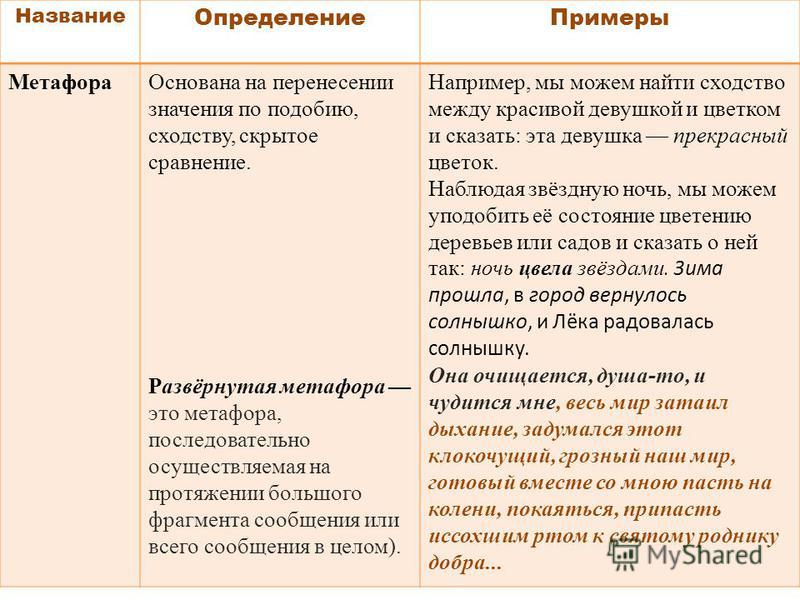

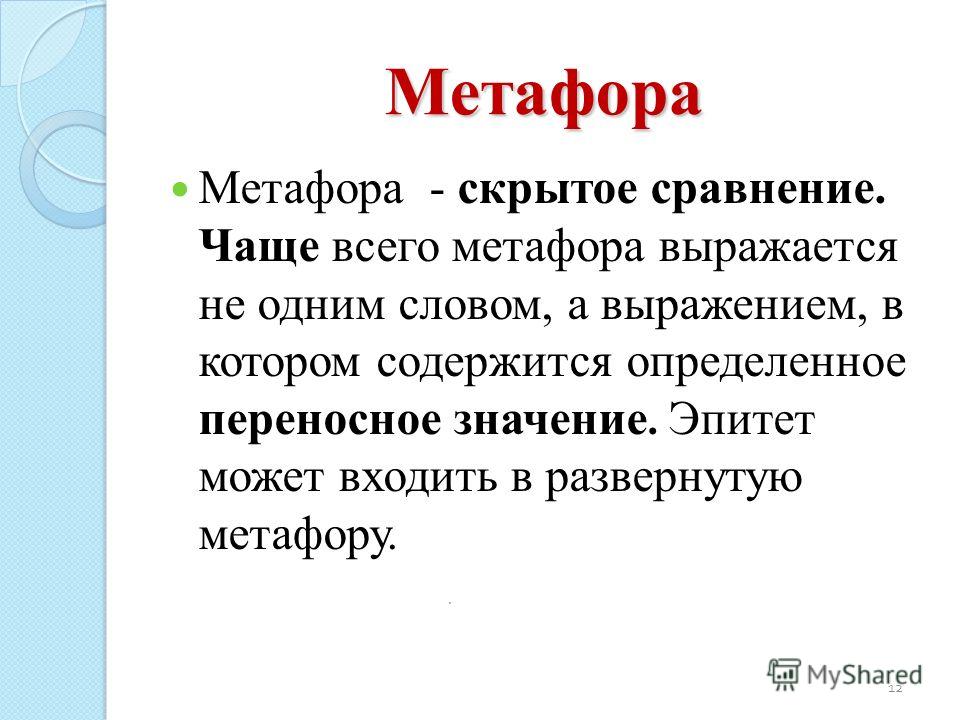

Метафора – одна из наиболее распространенных фигур художественной речи, средство выразительности, которое часто используется в художественном тексте. Различают языковую и художественную метафору. Художественная метафора является способом выражения индивидуально-творческих особенностей писателя. Для нее характерно отсутствие лексической самостоятельности. Она связана с определенным контекстом и вне его не существует, так как контекст – это собственно-семантическая субстанция художественной метафоры. Языковая метафора, в отличие от художественной, заложена в самой природе языка. Ее не создают, а берут готовой и употребляют в процессе коммуникации. Люди непроизвольно воспринимают такую метафору и используют в своей речи, при этом не задумываются о том, что привычные слова имеют переносное значение. Метафора является тем видом тропа, вопрос о природе которого вызывает большой интерес исследователей на протяжении многих веков. Несмотря на повышенный интерес ученых к метафоре многие вопросы до сих пор требуют дополнительного изучения. Среди них можно отметить такие, как функционирование языковой метафоры в художественном тексте, ее роли в репрезентации авторской позиции. Наличие в литературоведении до конца не решенных вопросов, касающихся роли языковой метафоры, определяет актуальность нашей работы.

Для нее характерно отсутствие лексической самостоятельности. Она связана с определенным контекстом и вне его не существует, так как контекст – это собственно-семантическая субстанция художественной метафоры. Языковая метафора, в отличие от художественной, заложена в самой природе языка. Ее не создают, а берут готовой и употребляют в процессе коммуникации. Люди непроизвольно воспринимают такую метафору и используют в своей речи, при этом не задумываются о том, что привычные слова имеют переносное значение. Метафора является тем видом тропа, вопрос о природе которого вызывает большой интерес исследователей на протяжении многих веков. Несмотря на повышенный интерес ученых к метафоре многие вопросы до сих пор требуют дополнительного изучения. Среди них можно отметить такие, как функционирование языковой метафоры в художественном тексте, ее роли в репрезентации авторской позиции. Наличие в литературоведении до конца не решенных вопросов, касающихся роли языковой метафоры, определяет актуальность нашей работы.

Ключевые слова: ассоциативная метафора, мотивированная метафора, синкретическая метафора, художественная метафора, языковая метафора, Федор Абрамов.

LANGUAGE METAPHOR IN A LITERARY TEXT (BASED ON «BRATYA I SYOSTRI» («BROTHERS AND SISTERS»)

Research article

N.1, Gorelova L.N.2, *

N.1, Gorelova L.N.2, *

1 ORCID: 0000-0002-5970-2336;

2 ORCID: 0000-0003-1914-1105;

1 Kosygin Russian State University (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia;

2 Moscow State Regional University, Mytishchi, Russia

* Corresponding author (gorelova.ln[at]mail.ru)

Abstract

Metaphor is one of the most common figures of artistic speech often used in a literary text. There is a distinction between a linguistic and an artistic metaphor. An artistic metaphor is a way of expressing the individual creative characteristics of an author. It is characterized by a lack of lexical independence and is connected with a certain context and does not exist outside of it, since the context is the proper semantic substance of an artistic metaphor. Unlike the artistic one, a linguistic metaphor is inherent in the very nature of language. It is not created, but taken ready-made and used in the process of communication.

Keywords: associative metaphor, motivated metaphor, syncretic metaphor, artistic metaphor, language metaphor, Fyodor Abramov.

Введение

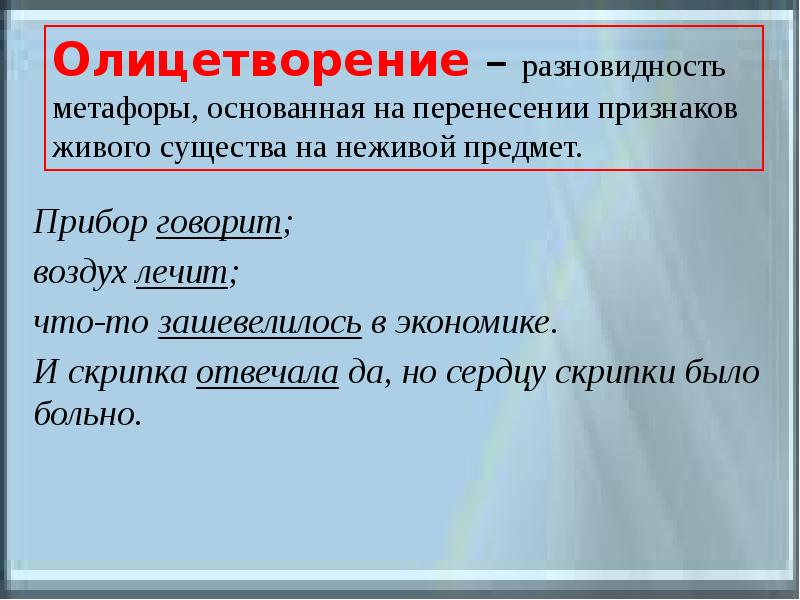

Метафора – одна из наиболее распространенных фигур художественной речи, средство выразительности, которое часто используется в художественном тексте. В ее основе лежит перенесение свойств, признаков, качеств с одного явления на другое. Она позволяет художнику слова образно изложить свои мысли, наполнить произведение разнообразными эмоциональными оттенками. Метафора способна выразить то, что не поддается прямому описанию, например внутренний мир человека, его чувства, переживания, отношение к окружающим. Несмотря на многочисленные исследования, в настоящее время не снижается интерес ученых к изучению феномена метафоры.

Г.Н. Скляревская разграничивает языковую и художественную метафору и акцентирует внимание на их различиях. Так, художественная метафора рассматривается в поэтике в качестве одной из эстетических категорий, является результатом сознательных эстетических поисков авторов произведения. Ее главная особенность – это отсутствие лексической самостоятельности. Она связана с определенным контекстом и вне его не существует, так как контекст является «самой сутью» художественной метафоры [8], [9].

Материалом нашего исследования является роман Ф. Абрамова «Братья и сестры», опубликованный в 1958 году и получивший положительную оценку у читателей. Следует отметить, что замысел этого произведения появился у писателя еще в 1942 году, когда он после ранения вернулся в родную деревню и увидел подвиг своих односельчан, сражавших в тылу, как на фронте, за хлеб, за урожай для Победы.

Действие романа разворачивается на Севере, в верховьях реки Пинега, в старинной, наполовину старообрядческой деревни Пекашино, практически в самом начале войны, в 1942 году. В центре повествования – судьбы простых жителей деревни: Степана Андреяновича Ставрова– мастера на «все руки»; Анфисы Мининой, которой односельчане оказали доверие стать председателем колхоза; Марфы Репишной– женщины, способной «коня на скаку остановить». С особой теплотой он пишет именно о женщинах, как бы признаваясь в любви всем матерями и сестрам, всем труженицам, взвалившим на себя заботу накормить страну.

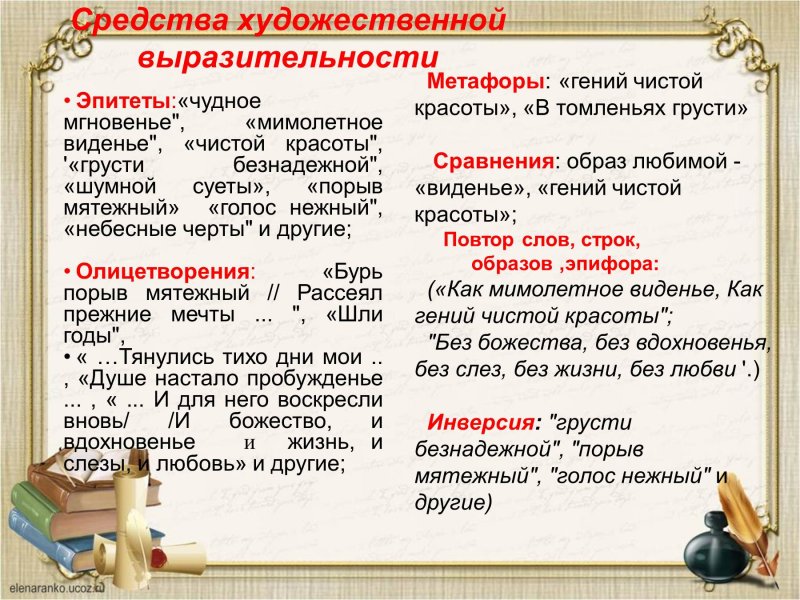

Наряду с характерными особенностями романа «Братья и сестры» – правдивым отражением исторической эпохи – писатель использует различные средства художественной выразительности, особую роль среди которых играет метафора.

Языковая метафора, в отличие от художественной, «стихийна», «заложена в самой природе языка». Ее не создают, а берут готовой и употребляют в процессе коммуникации. Люди непроизвольно воспринимают такую метафору и используют в своей речи, при этом не задумываются о том, что привычные слова имеют переносное значение. Языковая метафора отражена в толковых словарях, имеет помету «перен.». Писатели используют не только художественную метафору, но и языковую, при этом развертывают ее в живую картину, воспринимаемую чувственно. Весь контекст, а не только ближайшее окружение метафоры, несет на себе метафорический смысл [8].

В романе Ф. Абрамова «Братья и сестры» [10] мы обнаруживаем все виды языковой метафоры, выделенные Г.Н. Скляревской: мотивированную, синкретическую, ассоциативную [8].

В мотивированной метафоре переносное значение тесно связано с исходным благодаря наличию в их определении одного и того же сходного в семантическом плане слова: «Наспех вбив расклинье, Степан Андреянович разогнулся и, шумно дыша, с радостным блеском в глазах, подошел к Анфисе». «С блеском в глазах» можно отнести к мотивированной метафоре, так как общим элементом слова блеск в прямом и переносном значениях выступает сема «яркий». Блеск – это яркий, искрящийся свет, отсвет. Перен. Великолепие, яркое проявление чего-то.

«С блеском в глазах» можно отнести к мотивированной метафоре, так как общим элементом слова блеск в прямом и переносном значениях выступает сема «яркий». Блеск – это яркий, искрящийся свет, отсвет. Перен. Великолепие, яркое проявление чего-то.

В следующем предложении устаревшее слово бобыль употребляется в метафорическом значении. Оно означает «одинокий крестьянин-бедняк, обычно безземельный». Перен. Одинокий бессемейный человек [11]. Общий семантический элемент – «одинокий»: «Ты что думаешь – так бобылем и будешь весь век по чужой стороне шататься?»

В цитате: «Иногда в разгар их беседы в дверях конторы неожиданно появлялась Варвара, подозрительно оглядывала их насмешливыми глазами», – сочетание «в разгар беседы» также является мотивированной метафорой, так как прямое и метафорическое значение слова разгар связывает сема «полная». В исходном значении – «о горении, свечении: полная сила», в переносном – «наиболее полное проявление, наивысшая точка в развитии чего-нибудь».

Другой пример: «От дороги раздался взрыв хохота». В метафоре «взрыв хохота» общий семантический элемент «сильный», связывающий два значения слова взрыв, обнаруживается в определении исходного значения «мгновенное разрушение чего-нибудь, сопровождающееся образованием сильно нагретых, с высоким давлением газов; звук, сопровождающий такое разрушение» и переносного: «внезапное сильное и шумное проявление чего-нибудь».

В следующем высказывании мотивированность метафоры «слушать тошно» проявляется благодаря общей семе «противно»: «Да будет тебе ехидничать-то, – нахмурилась Анфиса – Умный человек, а слушать тошно». В прямом смысле слово тошно означает «противно, докучно, а в переносном –«противно, отвратительно, а также тяжело, тоскливо».

Наличие в романе мотивированной метафоры является примером индивидуального стиля автора, способного описать непростые события того времени, акцентировать внимание на повседневной жизни тружеников села.

В большом многообразии метафор наиболее часто встречается синкретическая. Термин «синкретизм» в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова определяется как «слитность, нерасчленённость, характерная для первоначального состояния в развитии чего-нибудь» [11]. Именно нерасчлененность чувственных ощущений служила стимулом для создания и развития народного поэтического творчества, так как ощущения – это основа знаний людей об окружающем их мире. Психика современного человека разграничивает свойства и отношения вещей, но не отказывается от слитного восприятия разнородных по своим источникам образов, которые закрепились в языке. Мир воспринимается человеком в единстве всех его составляющих, на основе разнообразных аналогий и тождеств. Каждое чувственное ощущение может слиться с другим ощущением. На этом принципе создается синкретическая языковая метафора. Она, как правило, образуется в результате слияния чувственных ощущений: зрительных, акустических, вкусовых, обонятельных, тактильных. Каждый вид ощущений рождает у Абрамова разнообразные метафоры: «К самой речонке надо было проламываться сквозь чащу ольхи и седого ивняка». Слово седой означает «белый вследствие потери окраски», но в переносном значении в сочетании со словом «ивняка» приобретает значение «белесый, тускло-серый» и образует зрительный образ синкретической метафоры. В следующих цитатах также присутствует зрительный образ: «Тут уж нельзя было не признать широкую натуру Степана Андреяновича». Исходное значение слова широкий – имеющий большую ширину, просторный. Применительно к человеку меняется его смысл. Речь идет уже «о щедром, не стесняющемся в тратах или открытом и общительном человеке». «Ребятишки – зеленые помощнички – жгли костры, пекли проросшую картошку, а днем засыпали за партой». Исходное значение слова «зеленый» – цвета травы и листвы – по отношению к детям уже понимается как «неопытный по молодости».

Слово седой означает «белый вследствие потери окраски», но в переносном значении в сочетании со словом «ивняка» приобретает значение «белесый, тускло-серый» и образует зрительный образ синкретической метафоры. В следующих цитатах также присутствует зрительный образ: «Тут уж нельзя было не признать широкую натуру Степана Андреяновича». Исходное значение слова широкий – имеющий большую ширину, просторный. Применительно к человеку меняется его смысл. Речь идет уже «о щедром, не стесняющемся в тратах или открытом и общительном человеке». «Ребятишки – зеленые помощнички – жгли костры, пекли проросшую картошку, а днем засыпали за партой». Исходное значение слова «зеленый» – цвета травы и листвы – по отношению к детям уже понимается как «неопытный по молодости».

В разных предложениях у Абрамова встречается метафора со словом горький, представляющая вкусовой образ: «Вот и погрелась в бане…» – с горькой усмешкой пошутила она над своими недавними мечтами и, вся дрожа от холода, побрела к плугу». «На людях как-то забывались на время, рассасывались в общей тревоге безрадостные мысли, а теперь, когда она пряслила одна, горькие раздумья не покидали её». «Лизка глядит на свои худые грязные ручонки, и вдруг чувство горькой обиды и острой жалости к себе охватывает её». В прямом значении слово горький означает «имеющий острый, неприятный вкус, свойственный полыни, хине, горчице и т. п.». В переносном – «преисполненный горя, обид, разочарований; горестный». Вкусовой образ синкретической метафоры отражен в сочетаниях: горькая усмешка, горькие раздумья, горькая обида.

«На людях как-то забывались на время, рассасывались в общей тревоге безрадостные мысли, а теперь, когда она пряслила одна, горькие раздумья не покидали её». «Лизка глядит на свои худые грязные ручонки, и вдруг чувство горькой обиды и острой жалости к себе охватывает её». В прямом значении слово горький означает «имеющий острый, неприятный вкус, свойственный полыни, хине, горчице и т. п.». В переносном – «преисполненный горя, обид, разочарований; горестный». Вкусовой образ синкретической метафоры отражен в сочетаниях: горькая усмешка, горькие раздумья, горькая обида.

Тактильные ощущения позволяют человеку воспринимать окружающий мир через прикосновения, давление, вибрацию, температуру. В последней цитате тактильный образ представлен в метафоре «острая жалость». Острый – это отточенный, хорошо режущий, колющий. Перен. Сильно, ясно выраженный; напряжённый. Рассмотрим другие примеры: «И то, что эта вечно озабоченная Анфиса Петровна, такая сдержанная и даже холодная, неожиданно приоткрылась ему Фиской, наполнило его волнующей радостью». Исходное значение слова холодный– «имеющий низкую температуру, не нагретый, не дающий или не содержащий тепла». В переносном значении характеризует человека: «равнодушный, бесстрастный». «В тридцатом году под горячую руку Степана Андреяновича едва не раскулачили». Горячий – имеющий высокую температуру. Перен. Под горячую руку (попасть, подвернуться) – в сердитую минуту, когда кто-нибудь раздражен, рассержен. «Все услышали жаркий шепот нагнувшегося к старику Лихачева: – Валяй, Ставров, говори, через что и как надумал такое дело». Жаркий – Дающий сильный жар, знойный, горячий. Перен. Пылкий, страстный. В данных цитатах употреблена синкретическая метафора, основанная на тактильных ощущениях: острая (жалость), холодная (Анфиса Петровна), под горячую (руку), жаркий (шепот).

Исходное значение слова холодный– «имеющий низкую температуру, не нагретый, не дающий или не содержащий тепла». В переносном значении характеризует человека: «равнодушный, бесстрастный». «В тридцатом году под горячую руку Степана Андреяновича едва не раскулачили». Горячий – имеющий высокую температуру. Перен. Под горячую руку (попасть, подвернуться) – в сердитую минуту, когда кто-нибудь раздражен, рассержен. «Все услышали жаркий шепот нагнувшегося к старику Лихачева: – Валяй, Ставров, говори, через что и как надумал такое дело». Жаркий – Дающий сильный жар, знойный, горячий. Перен. Пылкий, страстный. В данных цитатах употреблена синкретическая метафора, основанная на тактильных ощущениях: острая (жалость), холодная (Анфиса Петровна), под горячую (руку), жаркий (шепот).

Синкретическая метафора, основанная на синтезе ощущений, выражает комплексный характер восприятия окружающего мира в его единстве и гармонии. Данный вид метафоры наиболее часто встречается в романе

Ф. Абрамова. Автор, на наш взгляд, использует ее с целью раскрыть в полной мере сущность описываемых событий, явлений, оценить их, обратить внимание читателя на конкретные сцены, помочь воссоздать их в процессе восприятия произведения.

Абрамова. Автор, на наш взгляд, использует ее с целью раскрыть в полной мере сущность описываемых событий, явлений, оценить их, обратить внимание читателя на конкретные сцены, помочь воссоздать их в процессе восприятия произведения.

В основе другого вида языковой метафоры – ассоциативной – лежит способность нашего сознания искать аналогии между предметами. Она образуется по принципу ассоциативных связей. Г. Н. Скляревская, обращая внимание на универсальность такой мыслительной операции, подчеркивает всеобъемлющий характер метафоричности языка. При этом ассоциации могут быть разного вида. В одном случае в метафоре может быть признак, который не обнаруживается в семантической структуре исходного значения, но известен всем тем, кто общается на русском языке. Такая метафора относится к признаковому типу. В другом случае символ метафоры является аморфным семантическим образованием. Такой тип является психологической метафорой [8].

Ассоциативная метафора признакового типа ярко проявляется в следующем примере: «Лукашин встал: – Базар, товарищи, нечего устраивать. Надо по-деловому, с пользой критиковать». Базар. Место для торговли, обычно на площади, а также розничная торговля на таком месте. Перен. Шум, крик (разг.). В метафоре «устраивать базар» на первый план выдвигается один важный признак – «шум, крик». Ассоциация ничем не скреплена с прямым значением, кроме знаний о самом предмете: на базаре чаще всего бывает шумно, крикливо.

Надо по-деловому, с пользой критиковать». Базар. Место для торговли, обычно на площади, а также розничная торговля на таком месте. Перен. Шум, крик (разг.). В метафоре «устраивать базар» на первый план выдвигается один важный признак – «шум, крик». Ассоциация ничем не скреплена с прямым значением, кроме знаний о самом предмете: на базаре чаще всего бывает шумно, крикливо.

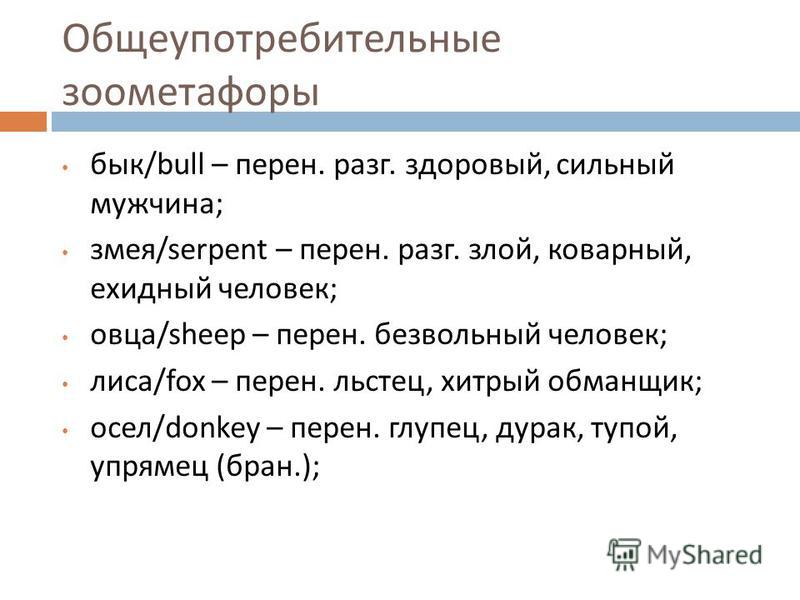

Ф. Абрамов чаще использует ассоциативную метафору психологического типа, которая формируется благодаря отдаленным ассоциативным связям: «Сам-то? – Раиса Ниловна вытерла полные, румяные губы. – Тряпка сам-то! Пришел давеча со службы – краше в гроб кладут». Тряпка. Лоскут ткани (обычно старый). Перен. О бесхарактерном, слабовольном человеке. «Из-за этой язвы у Мишки вся жизнь шиворот-навыворот». Язва. Длительно незаживающее воспалённое место на коже и слизистой оболочке. Перен. Человек, который любит язвить. «Варуха, бес, – сонно заворчала Марфа». Бес. В религии и народных поверьях: злой дух. (Перен). О живом, ловком, задорном человеке (разг). При помощи причудливых психологических ходов прямое и переносное значения приближаются друг к другу в словах: тряпка, язва, бес.

(Перен). О живом, ловком, задорном человеке (разг). При помощи причудливых психологических ходов прямое и переносное значения приближаются друг к другу в словах: тряпка, язва, бес.

Ассоциативные связи в психологической метафоре создаются не по внешнему признаку схожести, они возникают в глубине сознания, ведут к истокам человеческого мышления, обнаруживая его удивительное свойство.

Заключение

Исследовав метафоры в романе Ф.Абрамова «Братья и сестры», мы пришли к выводу, что не только художественная метафора является выражением индивидуального авторского видения картины мира, добавляет яркость стилю его романа, но и языковая метафора необходима для объективного понимания замысла романа, четкого представления о героях, выражения их чувств и окружающей действительности. Языковая метафора, как правило, преобладает в диалоге. Автор «оживляет» в романе стёршуюся образность языковой метафоры. Тесное переплетение различных видов языковой метафоры позволяет читателю воспринимать роман как нечто целое, составляющие которого находятся в тесной взаимосвязи. Сочетание двух преобладающих видов метафоры – ассоциативной психологического типа и синкретической позволяет выявить неповторимые стилевые особенности языка Ф. Абрамова.

Сочетание двух преобладающих видов метафоры – ассоциативной психологического типа и синкретической позволяет выявить неповторимые стилевые особенности языка Ф. Абрамова.

| Конфликт интересов Не указан. | Conflict of Interest None declared. |

Список литературы/References

- Арутюнова Н. Д. Функциональные типы метафоры / Н. Д. Арутюнова. – М.: Изд-во Ан СССР, 1979. – Т. 37. – № 4. – С.333-343.

- Харченко В. К. Функции метафоры: учебное пособие / В. К. Харченко. –Воронеж: Воронеж. ун-т, 1992. – 87 с.

- Гак В. Г. Метафора: универсальное и специфическое / В. Г. Гак // Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988.– С.11-26.

- Цинковская Ю. В. Виды художественных метафор в современной русской прозе / Ю. В. Цинковская // Ученые записки ЗабГУ. – 2010. – № 3. – С. 154-158.

- Левин Ю.

И. Структура русской метафоры / Ю. И. Левин // Поэтика. Семиотика.– М.: Языки русской культуры, 1998.– С.457-463.

И. Структура русской метафоры / Ю. И. Левин // Поэтика. Семиотика.– М.: Языки русской культуры, 1998.– С.457-463. - Москвин В. П. Классификация русских метафор / В. П. Москвин // Филологические науки. – 2000. №2. – С. 62 -72.

- Балашова Л. В. Русская метафорическая система в развитии: XI–XXI вв. /Л. В. Балашова. – М.: Знак, 2014. – 632 с.

- Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка/ Г.Н. Скляревская. – СПб.: Наука, 1993.– 52 с.

- Скляревская Г. Н. Языковая метафора в Толковом словаре. Проблемы семантики (на материале русского языка) / Г. Н. Скляревская. – М.: АН СССР, Институт русского языка, 1988. – Ч. 1. – 53 с.

- Абрамов Ф. А. Братья и сестры: Роман в 4-х кн. / Ф. А. Абрамов. [Электронный ресурс]. URL: https://librebook.me/bratia_i_sestry (дата обращения: 10.08. 2021).

- Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. / С. И. Ожегов. – 28-е изд. – М.: Мир и образование, 2013.

– 1376 с.

– 1376 с.

Список литературы на английском языке / References in English

- Arutiunova N. D. Funktsional’nye tipy metafory [Functional types of metaphor] / N.D.Arutiunova.– M.: Publishing house AN SSSR, 1979. – V. 37. – №4. – P. 333-343. [in Russian]

- Kharchenko V. K. Funktsii metafory: uchebnoe posobie [Functions of a metaphor: training manual] / V. K. Kharchenko. -Voronezh: Voronezh. un-t, 1992. – 87 p. [in Russian]

- Gak V.G. Metafora: universal’noe i spetsificheskoe [Metaphora: universal and specific] / V.G. Gak // Metafora v iazyke i tekste [Metaphor in language and text]. Moscow: Nauka, 1988. – P. 11-26. [in Russian]

- Tsinkovskaia Iu.V. Vidy khudozhestvennykh metaphor v sovremennoi russkoi proze [Types of artistic metaphors in modern Russian prose] / Iu.V. Tsinkovskaia //Uchenye zapiski ZabGU [Scientific notes of ZabGU]. – 2010. – № 3. – P.154-158.

[In Russian]

[In Russian] - Levin Yu. I. Struktura russkoj metafory [Structure of the Russian metaphor] / Yu. I. Levin // Poetika. Semiotika [Poetics. Semiotics]. – M: Yazyki russkoj kul’tury, 1998. – P.457-463. [in Russian]

- Moskvin V. P. Klassifikatsiia russkikh metafor [Classification of Russian metaphors] / V. P.Moskvin // Filologicheskie nauki [Philological Sciences]. – 2000. – V. 2. – P. 62-72. [in Russian]

- Balashova L.V. Russkaia metaforicheskaia sistema v razvitii: XI-XXI vv. [Russian metaphorical system in development: XI-XXI cent.] / L.V Balashova. – M.: Znak, 2014. – 632 p. [in Russian]

- Skliarevskaia G. N. Metafora v sisteme iazyka. [Metaphor in the language system] /G. N. Skliarevskaia. – St. Petersburg: Nauka, 1993. – 152 p. [in Russian]

- Skliarevskaia G. N. Iazykovaia metafora v Tolkovom slovare. Problemy semantiki (na material russkogo iazyka) [Linguistic metaphor in the Explanatory Dictionary. Problems of semantics (based on the Russian language)] /

G.

N. Skliarevskaia. – M.: AN SSSR, Institut russkogo iazyka, 1988. – Part 1. –53 p. [in Russian]

N. Skliarevskaia. – M.: AN SSSR, Institut russkogo iazyka, 1988. – Part 1. –53 p. [in Russian] - Abramov F. A. Brat’ia i sestry: Roman v 4-kh kn. [Brothers and sisters: a novel in 4 books] [Electronic resource] / F. A. Abramov – URL: https://librebook.me/bratia_i_sestry / (accessed 10 08 2021) [in Russian]

- Ozhegov S. I. Tolkovyi slovar’ russkogo iazyka [Explanatory dictionary of the Russian language]. / S. I. Ozhegov. 28th edition. – M.: Mir i obrazovanie, 2013. – 1376 p. [in Russian]

Метафора в русском языке

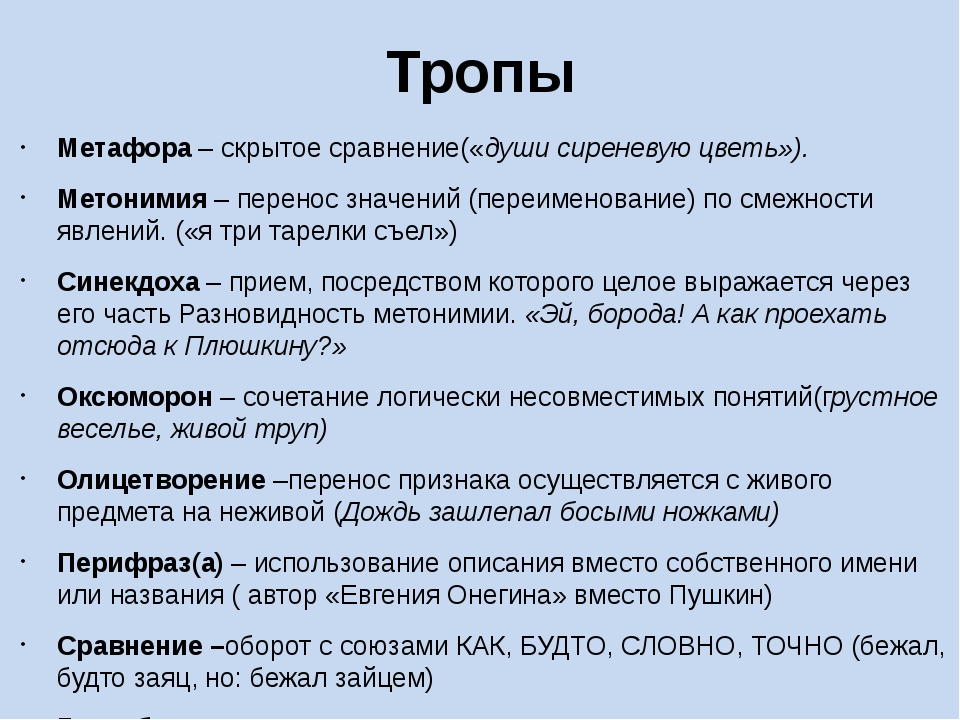

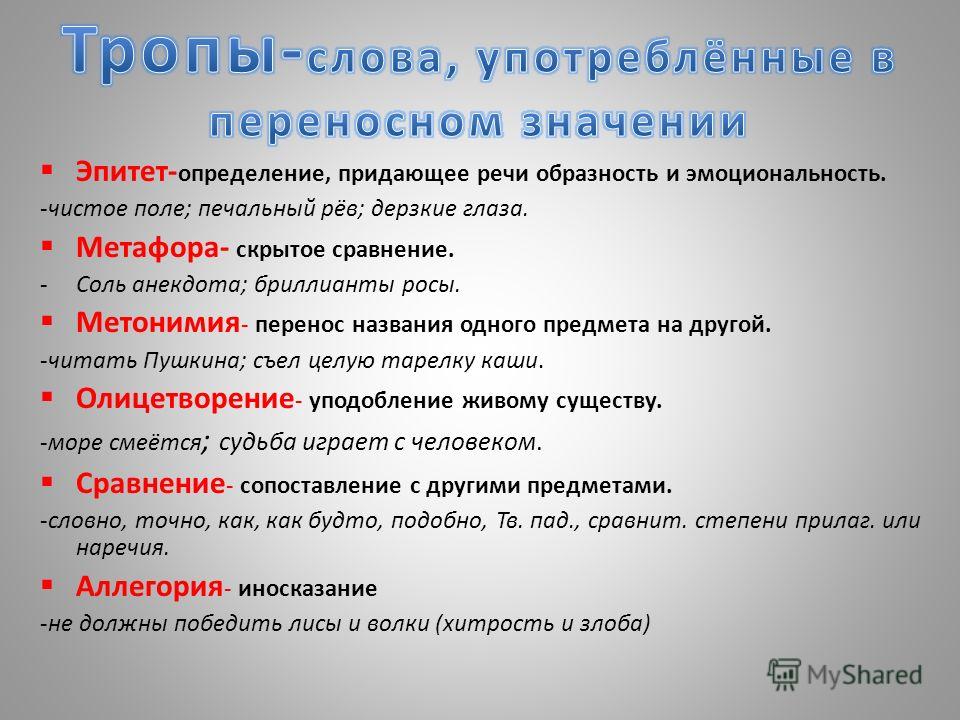

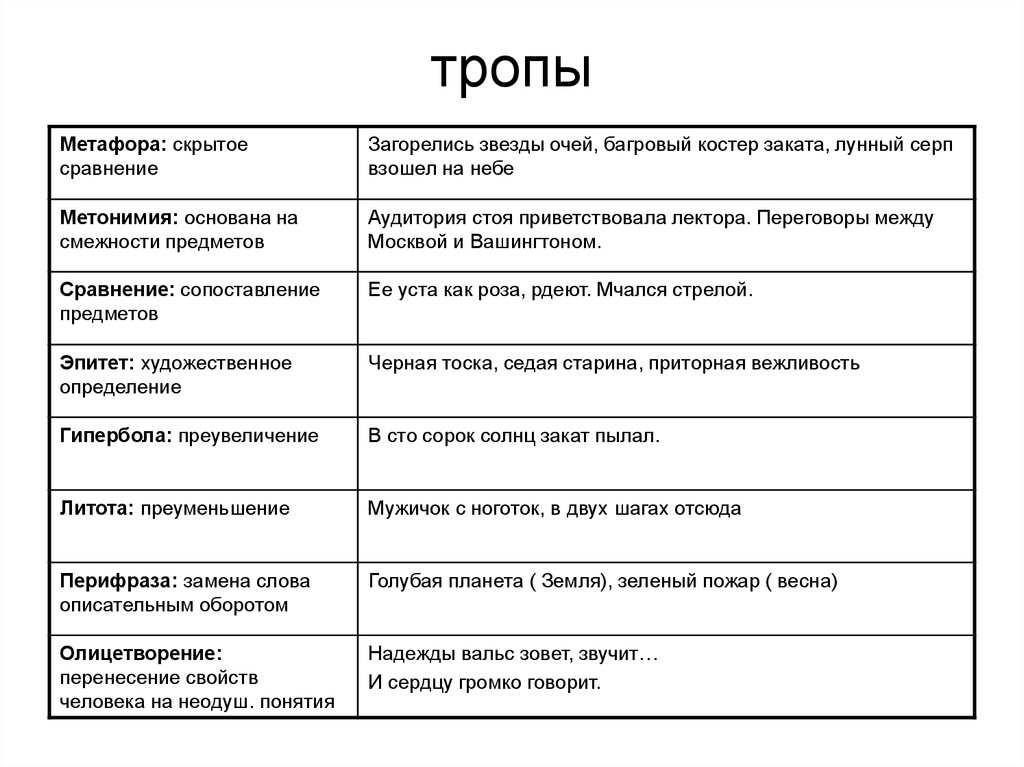

Существует несколько классификаций метафор выделенными современными исследователями. Арутюнова Н.Д., показывая функциональные типы языковой метафоры, вычленяет:

номинативную метафору,

образную,

когнитивную (признаковую)

генерализирующую

(как конечный результат когнитивной

метафоры [3; 118].

Суть номинативной метафоры в переносе названия с одного объекта на другой, смене одного дескриптивного значения другим. Образная метафора связана с переходом идентифицирующего значения в предикатное. Когнитивная метафора является результатом сдвига в сочетании предикатных слов (т.е. переноса значения выражений). Генерализующая метафора стирает в лексическом значении слова границы между логическими порядками.

В типологии В.Г. Гака существует:

А. Полный метафорический перенос

двусторонняя метафора (голова-котелок),

односторонняя семасиологическая метафора (ножка стула),

односторонняя ономасиологическая метафора (волынить)

Б. Частичный метафорический перенос (зубец вилки).

В типологии Ю. И. Левина рубрики вычленяются по способу реализации компаративного элемента:

Метафоры сравнения (колоннада рощи)

Метафоры-загадки (клавиши-булыжники)

Метафоры,

приписывающие объекту свойства

другого объекта (ядовитый взгляд, жизнь

сгорела).

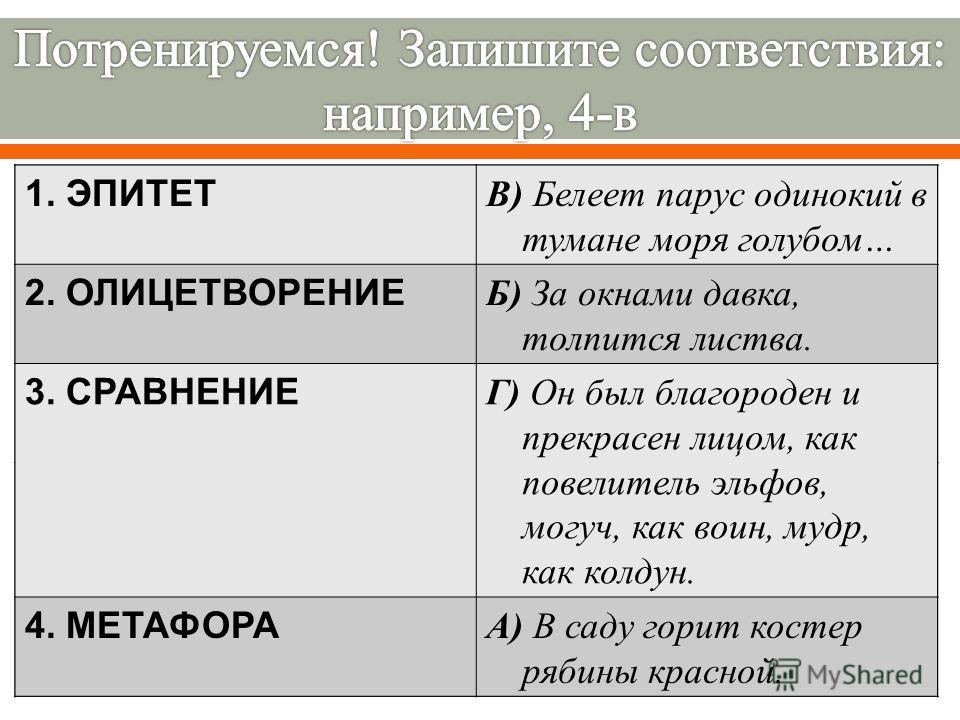

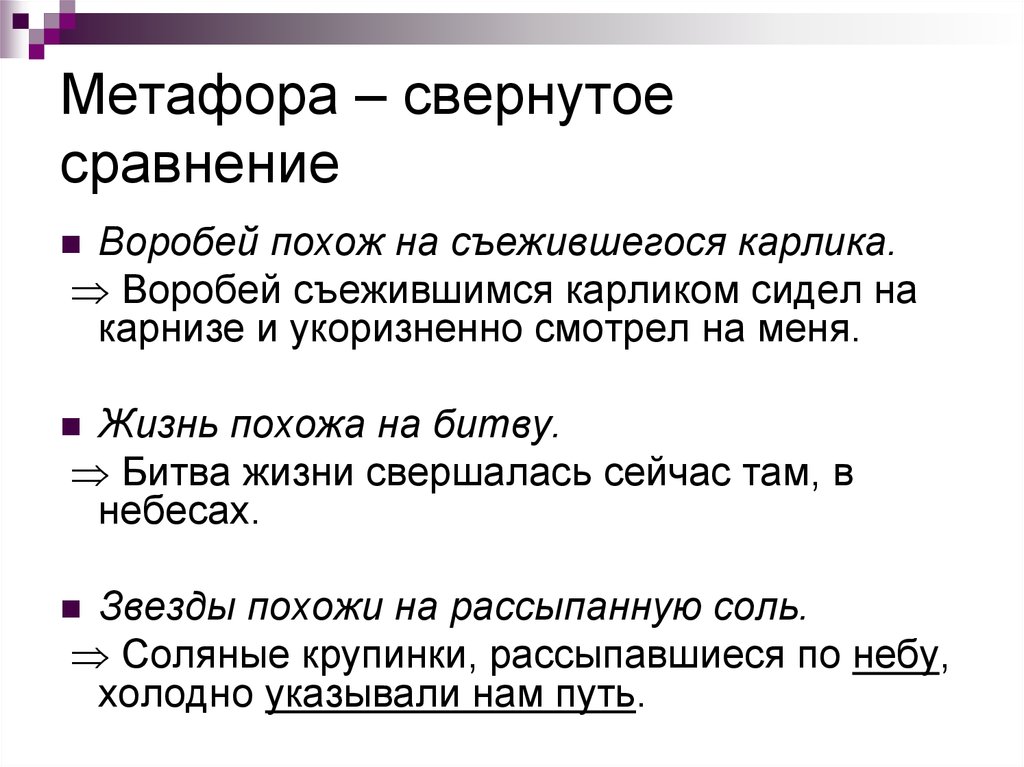

Наряду с различными классификациями исследователи выделяют, прежде всего, два типа метафора: языковую и художественную (индивидуально-авторскую) метафоры.

Со времён античности существуют описания некоторых традиционных видов метафоры:

Резкая метафора представляет собой метафору, сводящую далеко стоящие друг от друга понятия. Модель: начинка высказывания.

Стёртая (генетическая) метафора есть общепринятая метафора, фигуральный характер которой уже не ощущается. Модель: ножка стула.

Метафора-формула близка к стёртой метафоре, но отличается от неё ещё большей стереотипностью и иногда невозможностью преобразования в не фигуральную конструкцию. Модель: червь сомнения.

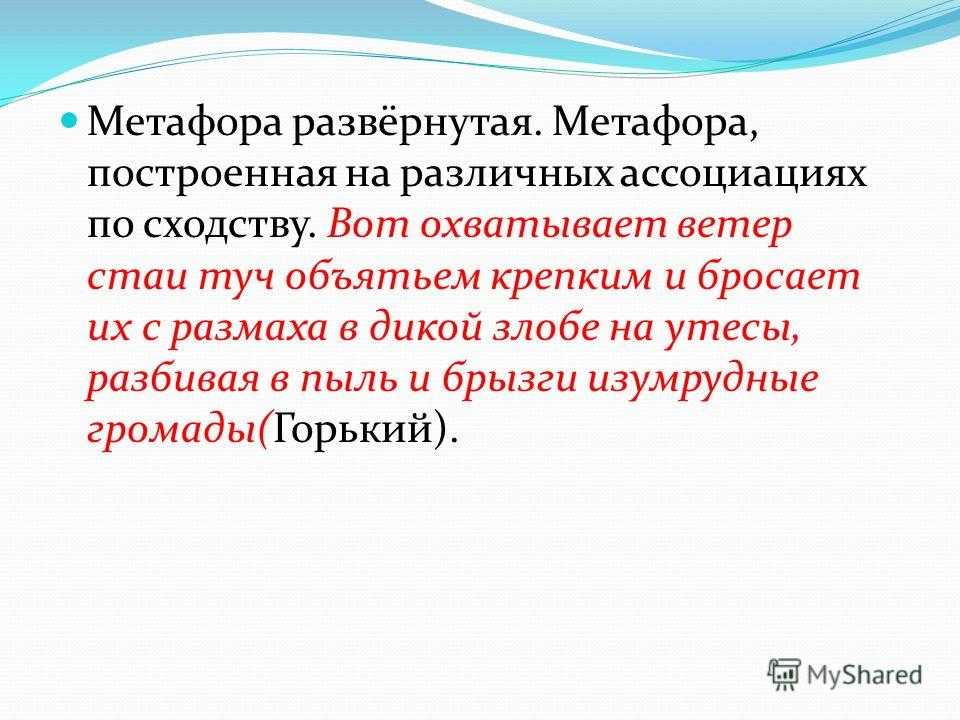

Развёрнутая

метафора — это метафора, последовательно

осуществляемая на протяжении большого

фрагмента сообщения или всего сообщения

в целом. Модель: Книжный голод не проходит:

продукты с книжного рынка всё чаще оказываются

несвежими — их приходится выбрасывать,

даже не попробовав.

Модель: Книжный голод не проходит:

продукты с книжного рынка всё чаще оказываются

несвежими — их приходится выбрасывать,

даже не попробовав.

Реализованная метафора предполагает оперирование метафорическим выражением без учёта его фигурального характера, то есть так, как если бы метафора имела прямое значение. Результат реализации метафоры часто бывает комическим. Модель: Я вышел из себя и вошёл в автобус.

Многие авторы признают обособленность языковой и художественной (индивидуально-авторской) метафоры как разных объектов семасиологического и стилистического исследования.

Г.Н.

Скляревская говорит о том, что в настоящих

исследованиях никто не оспаривает

существование двух типов метафор – художественной

и языковой, как только метафора была вычленена

из ряда других языковых явлений и

описана, сразу возник вопрос о её двоякой

сущности – быть средством языка и поэтической

фигурой [23; 157].

Языковая метафора это такая метафора, которую мы воспринимаем и воспроизводим в речи, часто даже не отдавая себе отчета в том, что привычные слова имеют фигуральный смысл.

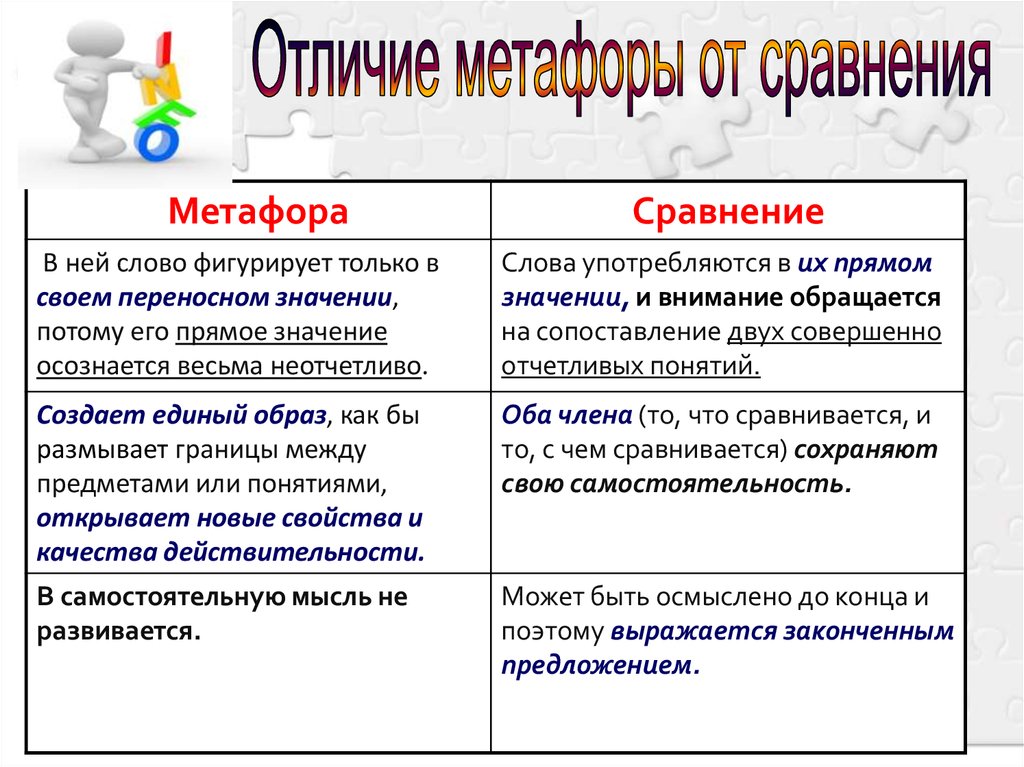

Существуют разные точки зрения на характер соотношений языковой и художественной метафор, исследователи либо трактуют их в противопоставлении друг другу, либо во взаимном единстве.

Вопрос о соотношении художественной и языковой метафоры может решаться двояко: либо они могут рассматриваться как единый объект, либо различия между ними достаточны на столько, что их можно рассматривать как самостоятельные объекты. В пользу первого утверждения приводятся те обстоятельства, что языковая и художественная метафоры сходны по принципам семантических процессов и между ними нет непреодолимой границы, так как сферы их применения взаимопроницаемы.

Противопоставляя

языковую и художественную метафоры

можно сказать, что в языковой

метафоре ассоциативные связи объективны

и отражают языковой опыт говорящего,

отражают индивидуальное видение мира,

поэтому они «субъективны и случайны относительно

общего знания».

Существенны различия языковой и художественной метафоры с точки зрения их лексического статуса. Языковая метафора – самостоятельная лексическая единица, достаточно свободно вступающая в семантические связи, художественная метафора не имеет такой лексической самостоятельности, она всегда связана с контекстом.

Различия между языковой и художественной метафорой обнаруживаются также на уровне семантической структуры метафорического значения – лексическое значение языковой метафоры, не смотря на сложность, поддается структурированию и подведению под типовые схемы, в то время как каждая художественная метафора уникальна.

Скляревская

Г.Н. выделяет еще один тип метафоры –

генетическую. Она говорит о том, что, пройдя

длинный путь в языке, метафора либо превращается

в абстрактное понятие (часы идут, подавить

восстание), либо становится единицей

номинации и утрачивает связь с первоначальным

образом (нос лодки, ручка двери). Термин

«генетическая метафора» отражает

первоначальную метафоричность и утрату

образности в современном языке, разрыв

связи с источником наименования [3; 164].

Термин

«генетическая метафора» отражает

первоначальную метафоричность и утрату

образности в современном языке, разрыв

связи с источником наименования [3; 164].

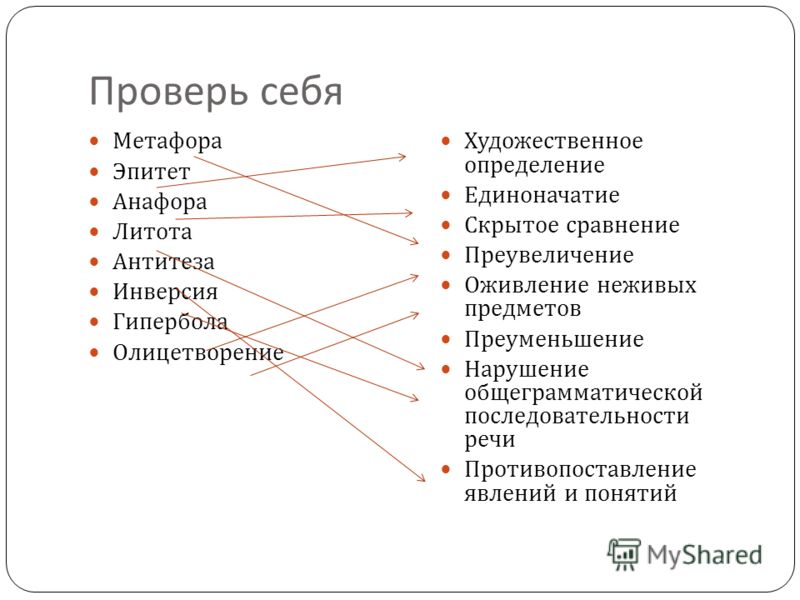

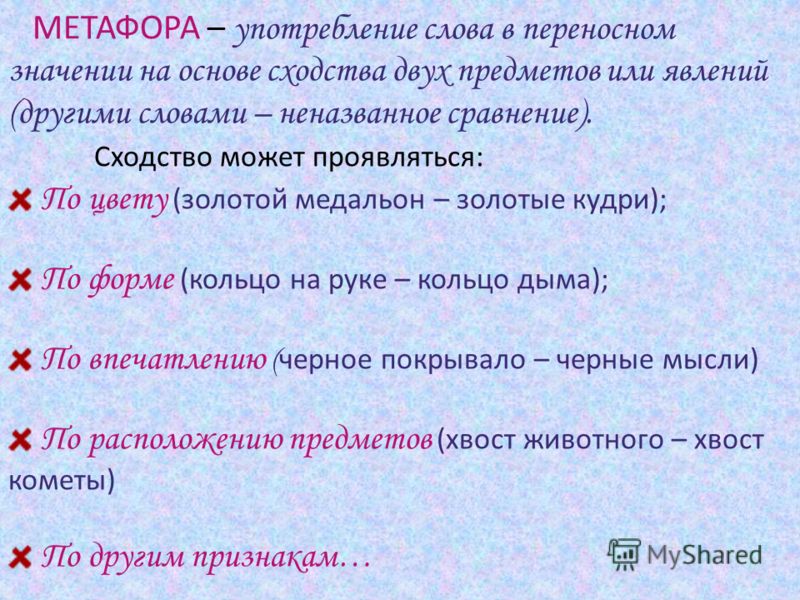

Производя классификацию по семантическим видам метафоры, Г.Н. Скляревская выводит определение символа метафоры: «под символом метафоры мы понимаем элемент семантики, состоящий либо из одной семы, либо из совокупности сем, который в исходном номинативном значении относится к сфере коннотации, а в метафорическом значении входит в денотативное содержание в качестве ядерных (дифференциальных) сем и служит основанием смысловых преобразований в процессе метафоризации».

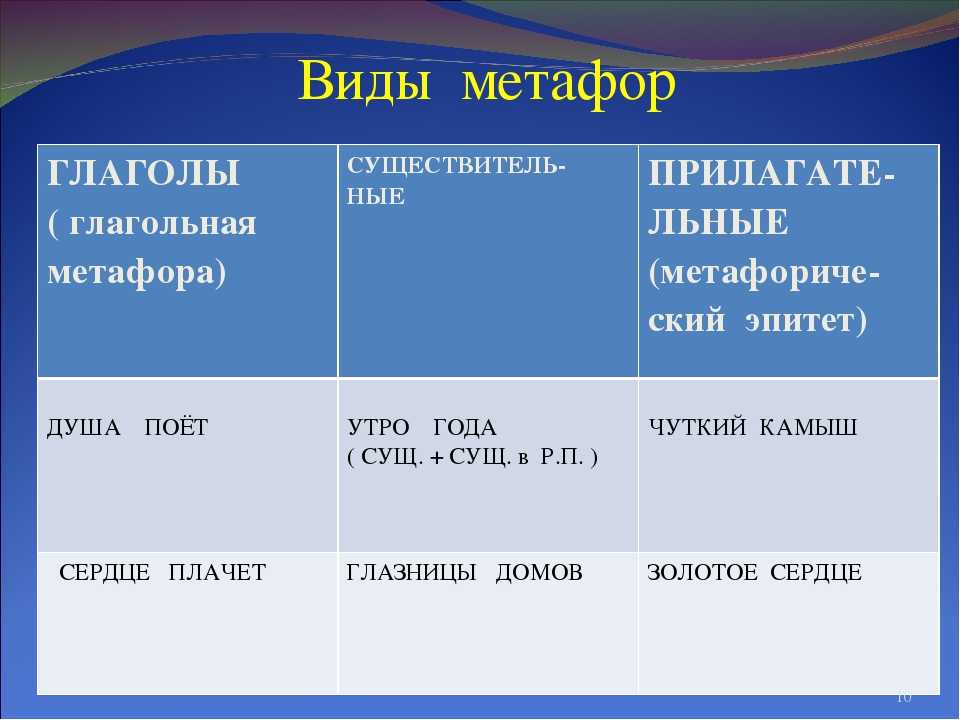

В соответствии с разнообразием символов метафоры (по семантическому устройству — моносемные, полисемные, по характеру связи- непосредственная связь, опосредования и т.п.) Г.Н. Скляревская выделяет следующие виды языковой метафоры: мотивированная, синкретическая, ассоциативная.

Мотивированная

– метафора, в которой присутствует

семантический элемент, связывающий метафорическое

значение с исходным. (например: Карикатура

– рисунок, изображающий что-то в искаженном

смешном виде. Перен. Неудачное подражание,

смешное, искаженное подобие кого-, чего-либо).

(например: Карикатура

– рисунок, изображающий что-то в искаженном

смешном виде. Перен. Неудачное подражание,

смешное, искаженное подобие кого-, чего-либо).

Ассоциативная метафора ничем не связана с исходным значением, кроме некоторых элементов знания о денотате, эти сведения каждый член языкового коллектива черпает из индивидуального опыта, и языковые метафоры, образованные на основании таких характеристик не требуют объяснения.

Таким

образом, метафоры бывают разные и от умения

автора употреблять тот или иной вид метафоры,

зависит красочность текста. Метафора

являет собой не только сравнение, но и

возможностью придать объекту те свойства,

которыми он не обладает.

В

произведении Н.Н. Носова «Тайна на дне

колодца» показаны черты характера,

позволяющие добиваться человеку поставленных

целей.

Носов вспоминает, что осознавать себя отчетливо он начал к трем-четырем годам. Он видит себя в окружении вещей, которые пробуждают мысли и – главное – действуют на чувства.

«Вот сутулый, с выдвинутыми

вперед плечами, огромный, чуть

ли не до потолка ростом, шкаф.

Он стоит,… погрузившись в какую-то свою

глубокую, бесконечную думу. От него немного

добьешься слов». Шкаф говорит на непонятном,

скрипучем языке. В буфете хранятся всякие

вкусности. И говорит буфет, по определению

Коли, так: «говорливо скрипит, шипит, сипит,

визжит, хрипит, крякает всеми своими дверцами

и ящиками». А вот кресла похожи на чопорных

теток, «им до зарезу хочется посудачить

о том, о сем, да неохота показывать, что

их могут интересовать такие пустяки,

как праздные разговоры». Мальчику кажется,

что как только он уходит из комнаты, кресла

«сейчас же принимаются болтать о всякой

всячине… Но стоит мне возвратиться –

и они тотчас прикусывают язык, ручки тотчас

– вдоль бедер, и опять тишина, будто никакого

разговора и не было». Диван «пыжится и

напускает на себя важность. Не помогает

ему и чехол, который он напялил на себя.

Чехол до того широк, что уже потерял всякое

сходство с платьем. А зачем ему платье?

Он же мужчина!» [19; 5]

Диван «пыжится и

напускает на себя важность. Не помогает

ему и чехол, который он напялил на себя.

Чехол до того широк, что уже потерял всякое

сходство с платьем. А зачем ему платье?

Он же мужчина!» [19; 5]

Есть еще кровать, верный друг,

спасающий от страшного

Фантазия – вот оно, это качество, которое сохранит память детства, поможет Носову стать детским писателем.

У Николая Носова был старший брат, старше на полтора года, и младший, Коля, во всем ему подражает, хотя и в детстве беспокоила мысль: каким же он вырастет, если все время будет бегать за старшим, делать то, что делает тот? И рождалось стремление делать все самостоятельно, чтобы сказать: «Это я сам!».

Придет время, когда братья

окончат школу, причем, в школе лучше будет

учиться младший. Окончив семилетнюю школу

в 1924 году, оба начнут зарабатывать деньги.

Николай будет работать на кирпичном заводе,

вывозить шлак из печи для обжига кирпича.

И называться его должность будет мусорщик.

Он работает и учится. Учится самостоятельно

по программе средней школы.

Окончив семилетнюю школу

в 1924 году, оба начнут зарабатывать деньги.

Николай будет работать на кирпичном заводе,

вывозить шлак из печи для обжига кирпича.

И называться его должность будет мусорщик.

Он работает и учится. Учится самостоятельно

по программе средней школы.

Метафора в данном произведение представляется как нечто само собой разумеющееся. С самого начала буфет сравнивается с легкомысленным и франтоватым существом, а шкаф бывает молчаливым; кресла представляются чопорными пожилыми тетками. Автор сам себя среди всей этой мебели метафорично сравнивает с гвоздем в сапоге, лишь только стулья являются свойскими ребятами, среди которых автор себя комфортно ощущает.

Рассмотрим основные виды метафоры, которые употребляются в данном произведении.

Резкой

метафорой является выражение автора

«черная дыра рта», как будто рот

находится где-то в космосе в

виде черной дыры, а также холодные

стены (стенам придается свойство «холодности»),

«слезы душили» — как будто у слез выросли

руки и они могут душить. Эти примеры являются

резкой метафорой, так как в них сводятся

далеко стоящие друг от друга понятия.

Эти примеры являются

резкой метафорой, так как в них сводятся

далеко стоящие друг от друга понятия.

«Ножка стула» и «лечу над дорожкой, как шмель» — общепринятые метафоры, фигуральный характер которых, уже не ощущается.

Метафорой-формулой является «непослушные руки», которая близка к стертой и отличается стереотипностью.

Наибольший интерес представляет развернутая метафора, так как она последовательно осуществляется на протяжении большого фрагмента текста. Пример: «Чулки норовят вывернуться кверху пяткой», «Вот пахучие, пылающие, как огоньки, настурции. Словно озорные мальчишки, они карабкаются по толстым, кривым, узловатым стеблям, прячутся под большими круглыми листьями, похожими на зеленые зонтики».

Видно, что есть фрагмент текста, в котором присутствуют метафоры одна за другой. Представим еще один пример.

«Испуг,

перехвативший мое дыхание, понемножечку

проходил. Я уже мог свободно дышать, шевелить

пальцами и потихоньку болтать под столом

ногами. Все это произошло в несколько

секунд, может быть даже за одну секунду,

но мне показалось, что протекла вечность».

В данном отрывке видно то, что испуг перехватывает

дыхание, словно у него есть руки, а ноги

могут болтать.

Я уже мог свободно дышать, шевелить

пальцами и потихоньку болтать под столом

ногами. Все это произошло в несколько

секунд, может быть даже за одну секунду,

но мне показалось, что протекла вечность».

В данном отрывке видно то, что испуг перехватывает

дыхание, словно у него есть руки, а ноги

могут болтать.

Реализованных метафор в данном произведении мало. Например, одна в середине текста – «папа вышел из себя и закрыл калитку» и в конце текста («уморили котят голодной смертью»).

Молодой Коля Носов вступает в решительные бои с очень трудным для себя предметом – алгебра. Юноше очень хотелось быстро продвигаться вперед, и он хитрил: выбирал самые легкие задачки. Но алгебра похожа на кирпичный домик: нет одного кирпичика – непонятного до конца раздела – и домик рушится. Тогда Коля решил не ограничиваться решением легких задач, а решать все подряд.

Расширенная метафора — определение и примеры

Расширенная метафора — определение и примеры | ЛитЧартсОпределение

Примеры

Функция

Ресурсы

Расширенное определение метафоры

Что такое расширенная метафора? Вот быстрое и простое определение:

Расширенная метафора — это метафора, которая разворачивается в нескольких строках или даже абзацах текста, используя несколько взаимосвязанных метафор внутри общей.

Таким образом, хотя «жизнь — это шоссе» — это простая метафора, она становится расширенной метафорой, когда вы говорите: «Жизнь — это шоссе, которое ведет нас через зеленые пастбища, бескрайние пустыни и скалистые горы. бензина, и иногда вы заблудитесь. Друзья — это дорожные карты, которые помогут вам добраться туда, куда вы идете». Теперь вы распространили идею «жизнь = шоссе» на несколько предложений и связанных идей и создали расширенную метафору.

Некоторые дополнительные ключевые сведения о расширенных метафорах:

- Расширенные метафоры отличаются от обычных метафор своей сложностью (или количеством различных метафор, которые они содержат), а также своей длиной. Расширенные метафоры могут охватывать весь рассказ или стихотворение или всего несколько предложений одного и того же предложения.

- Как и в обычной метафоре, сравнения, созданные в расширенной метафоре, не следует понимать буквально. Например, никто не предполагает, что жизнь равна буквально шоссе, если использовать эту распространенную метафору.

Скорее, расширенные метафоры фигуративны — они создают значение за пределами буквального значения своих слов.

Скорее, расширенные метафоры фигуративны — они создают значение за пределами буквального значения своих слов. - Термины «тщеславие» и «расширенная метафора» могут использоваться взаимозаменяемо, хотя «тщеславие» также иногда используется даже в более узком смысле, чем «расширенная метафора».

Произношение расширенной метафоры

Вот как произносится расширенная метафора: exten -id met -uh-fore

Расширенные метафоры в глубине

Все метафоры можно разбить на два элемента: тенор и транспортное средство.

- тенор — это то, что описывает метафора.

- Автомобиль — это то, с чем сравнивают тенор.

Например, в метафоре «Жизнь — это шоссе» жизнь — это тенор, потому что это описываемая вещь, а «шоссе» — это транспортное средство, потому что с ним сравнивается жизнь. Метафора работает путем заимствования ключ атрибуты от автомобиля и приписывание их тенор. Метафора «Жизнь — это шоссе» берет атрибуты шоссе, в том числе его связь с путешествиями, приключениями, скоростью и тот факт, что мы все путешествуем по ним бок о бок, и связывает их с жизнью.

Метафора «Жизнь — это шоссе» берет атрибуты шоссе, в том числе его связь с путешествиями, приключениями, скоростью и тот факт, что мы все путешествуем по ним бок о бок, и связывает их с жизнью.

Структура расширенных метафор

Расширенные метафоры имеют основное содержание и средство, которые составляют всеобъемлющую или первичную метафору, но они также используют другие значения и средства по мере того, как метафора становится более сложной. Продолжим использовать пример выше:

Жизнь — это дорога, которая ведет нас через зеленые пастбища, бескрайние пустыни и скалистые горы. Иногда ваша машина ломается или у вас кончается бензин, а иногда вы теряетесь. Друзья — это дорожные карты, которые помогут вам добраться туда, куда вы идете.

В рамках всеобъемлющей метафоры «жизнь — это шоссе» несколько других метафор составляют расширенную метафору, и каждая из них имеет свое собственное содержание и средство: различные этапы жизни подобны разнообразным ландшафтам большой страны; проблемы жизни подобны автомобильным проблемам; друзья как дорожные карты.

Расширенная метафора и родственные термины

Люди часто используют термин расширенная метафора для обозначения вещей, которые на самом деле не являются расширенными метафорами. Вот пара вещей, которые люди часто — и по понятным причинам — путают с расширенными метафорами:

- . Повторяющиеся метафоры: Расширенная метафора — это не просто одна метафора, которая повторяется на протяжении всего текста. Например, в шекспировском « Отелло » образ монстра несколько раз используется на протяжении всей книги как метафора ревности. Повторное использование одной и той же метафоры в нескольких местах текста делает , а не делают его примером расширенной метафоры; расширенная метафора должна содержать разные тенора и средства, которые вместе вписываются в метафору всеобъемлющего тенора и средства.

- Символизм: Символизм — это литературный прием, в котором писатель использует одну вещь — обычно физический объект или явление — для представления чего-то более абстрактного.

Известный пример символа в литературе встречается в «Убить пересмешника» , когда Аттикус говорит своим детям Джему и Скауту, что убивать пересмешника — грех, потому что пересмешники никому не причиняют вреда; они просто поют. Из-за этих черт пересмешники в романе символизируют невинность и красоту, а убийство пересмешника символизирует акт бессмысленной жестокости. Хотя может показаться, что это расширенная метафора, это не так. Основная причина в том, что рассказ о пересмешнике должен быть буквально верно — это не образное использование языка для иллюстрации или описания чего-то другого. Кроме того, в рассказах, использующих символику, писатели не указывают четко, что символ представляет собой, тогда как в метафорах они обычно это делают, давая понять, что использование языка на самом деле образное.

Известный пример символа в литературе встречается в «Убить пересмешника» , когда Аттикус говорит своим детям Джему и Скауту, что убивать пересмешника — грех, потому что пересмешники никому не причиняют вреда; они просто поют. Из-за этих черт пересмешники в романе символизируют невинность и красоту, а убийство пересмешника символизирует акт бессмысленной жестокости. Хотя может показаться, что это расширенная метафора, это не так. Основная причина в том, что рассказ о пересмешнике должен быть буквально верно — это не образное использование языка для иллюстрации или описания чего-то другого. Кроме того, в рассказах, использующих символику, писатели не указывают четко, что символ представляет собой, тогда как в метафорах они обычно это делают, давая понять, что использование языка на самом деле образное. - Аллегории: Аллегория — это история, в которой практически каждый персонаж и событие имеют символическое значение. Основное различие между аллегорией и расширенной метафорой заключается в том, что в аллегориях писатели не указывают четко, что представляет собой каждый персонаж или событие, тогда как в метафоре они обычно это делают, давая понять, что использование языка носит образный характер.

Кроме того, метафоры заявляют или подразумевают, что одна вещь — это — это другое, в то время как в аллегориях (как и в случае с символикой в целом) одно может обозначать , а — другое, но не говорится, что на самом деле — это то другое.

Кроме того, метафоры заявляют или подразумевают, что одна вещь — это — это другое, в то время как в аллегориях (как и в случае с символикой в целом) одно может обозначать , а — другое, но не говорится, что на самом деле — это то другое.

Расширенная метафора и тщеславие

Тщеславие — это термин, аналогичный расширенной метафоре. Фактически, тщеславие часто используется как синоним метафоры, и использовать его таким образом совершенно правильно. Однако у тщеславия есть и другое, чуть более сложное определение. Вот краткий обзор двух различных способов использования этих терминов:

- Тщеславие может быть синонимом расширенной метафоры: Чаще всего тщеславие используется взаимозаменяемо с расширенной метафорой для описания любой метафоры или аналогии, которая охватывает более длинный отрывок в литературном произведении.

- Тщеславие может относиться к особенно причудливой или даже натянутой расширенной метафоре: Однако для некоторых людей (и литературных критиков в особенности) слово тщеславие несет в себе причудливую или тщательно продуманную расширенную метафору, в которой , или делается натянутое сравнение между двумя вещами.

Этот термин чаще всего используется для обозначения таких метафор в литературе эпохи Возрождения и поэзии 17 века (например, «метафизическая поэзия»). Чтобы узнать больше об этом определении, взгляните на нашу статью о тщеславии.

Этот термин чаще всего используется для обозначения таких метафор в литературе эпохи Возрождения и поэзии 17 века (например, «метафизическая поэзия»). Чтобы узнать больше об этом определении, взгляните на нашу статью о тщеславии.

Примеры расширенных метафор

Следующие примеры расширенных метафор взяты из литературы, музыки и речей и показывают, насколько распространены расширенные метафоры во всех видах письма.

Расширенная метафора в «Неизбранной дороге» Фроста

Знаменитая поэма Роберта Фроста является примером расширенной метафоры, в которой тенор (или то, о чем говорится) никогда не указывается явно, но ясно, что поэт использует менее проторенная дорога как метафора нетрадиционного образа жизни. Таким образом, вся поэма представляет собой развернутую метафору.

Две дороги расходились в желтом лесу,

И жаль, что я не мог идти обеими

И быть одним путником, долго я стоял

И смотрел вниз, насколько мог

Туда, где она изгибалась в подлеске;Затем взял другой, столь же справедливый,

И, возможно, более востребованный,

Потому что он был травянистым и нуждался в износе;

Хотя насчет того, что проходивший там

Носил их действительно примерно одинаково,И оба в то утро одинаково лежали

В листьях ни одна ступень не наступала черной.

О, я оставил первый еще на один день!

Но зная, как путь ведет к пути,

Я сомневался, что когда-нибудь вернусь.Я буду говорить это со вздохом

Куда-то века и века отсюда:

Две дороги разошлись в лесу, и я —

Я выбрал менее проторенную,

И в этом вся разница.

Расширенная метафора в

Как вам это понравитсяЭтот отрывок, произнесенный персонажем Жаком из шекспировской As You Like It, стал довольно известен своей начальной метафорой «Весь мир — сцена». Но мало кто знает, что знаменитая строчка — это только начало развернутой метафоры, включающей в себя несколько метафор, использующих язык сцен, актеров и ролей. В целом строки развивают расширенную метафору удивительной широты.

ЖАК: Весь мир театр,

И все мужчины и женщины просто игроки.

У них есть свои выходы и свои входы,

И один человек в свое время играет много ролей,

Его действия составляют семь веков.Сначала младенец,

Скулит и блюет на руках у няни….…Последняя сцена,

На этом заканчивается эта странная, полная событий история,

Второе ребячество и простое забвение,

Без зубов, без глаз , без вкуса, без всего.

Чтобы проанализировать только одну часть этой расширенной метафоры, в последнем предложении Жак говорит о «последней сцене из всех», имея в виду смерть — когда каждый из нас «играет роль» кого-то, кто регрессировал в детское состояние, потеряв все: зубы, зрение, вкус и, наконец, жизнь.

Расширенная метафора в

Ромео и ДжульеттаРомео произносит этот монолог в Акте 2, Сцене 2 Ромео и Джульетта, после того, как пробрался в сад Джульетты и мельком увидел ее на балконе. Ромео сравнивает Джульетту с сияющим солнцем, а затем расширяет метафору, умоляя ее «убить завистливую луну».

Но, мягко! какой свет сквозь то окно пробивается?

Это восток, а Джульетта — солнце.

Встань, прекрасное солнце, и убей завистливую луну,

Кто уже болен и бледен от горя,

Что ты служанка ее гораздо прекраснее ее:

Не будь ей служанкой, коль она завистлива;

Ее весталка ливрея больна и зелена

И только дураки ее носят; отбросить его.

Луна используется здесь как символ девственности, поэтому, когда Ромео заявляет, что Джульетта — служанка луны, он имеет в виду, что она все еще девственница, и когда он умоляет ее «убить луну» и «сбросить» ее весталка (одежда, которую носят девственницы), он предлагает ей расстаться со своей девственностью. Метафора солнца (Джульетты), убивающего луну (ее девственность), работает, потому что можно сказать, что солнце «убивает луну» каждый день — в том смысле, что его яркий свет заглушает свет луны в небе, делая это невидимо.

Расширенная метафора в «Firework» Кэти Перри

В «Firework» Перри использует расширенную метафору, чтобы сравнить фейерверк с внутренней «искрой» стойкости, которая в контексте песни противостоит мрачному опыту. жизни и сложности в общении с окружающими. Вот отрывок из лирики, который отражает расширенную метафору в действии:

жизни и сложности в общении с окружающими. Вот отрывок из лирики, который отражает расширенную метафору в действии:

Знаете ли вы, что у вас все еще есть шанс?

Потому что в тебе есть искраТы просто должен зажечь свет

И пусть он сияет

Просто владей ночью

Как Четвертое июляПотому что, детка, ты фейерверк

Давай, покажи им, чего ты стоишь

Сделай ‘ em go «Ааа, ааа, ааа»

Пока ты стреляешь по небу

Детка, ты фейерверк

Давай, пусть твои цвета взорвутся

Заставь их идти, «Ааа, ааа, ааа»

Ты собираюсь оставить их всех в благоговении, благоговении, благоговении

Расширенная метафора в речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта»

Следующая цитата из речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» является ярким примером расширенной метафоры, поскольку MLK строится на начальной метафоре «обналичивания чека» в каждом последующем предложении:

В некотором смысле мы Я приехал в столицу нашей страны, чтобы обналичить чек.

Когда архитекторы нашей республики написали великолепные слова Конституции и Декларации независимости, они подписали вексель, наследником которого должен был стать каждый американец. Эта записка была обещанием, что всем людям, да, чернокожим, а также белым, будут гарантированы «неотъемлемые права» на «жизнь, свободу и стремление к счастью». Сегодня очевидно, что Америка не выполнила своих обязательств по этому долговому обязательству в том, что касается ее цветных граждан. Вместо того чтобы выполнить это священное обязательство, Америка выдала негритянскому народу фальшивый чек, который вернулся с пометкой «недостаточно средств». Но мы отказываемся верить, что банк справедливости обанкротился. Мы отказываемся верить, что в огромных хранилищах возможностей этой нации недостаточно средств. Итак, мы пришли обналичить этот чек, чек, который по первому требованию даст нам богатства свободы и гарантии справедливости.

Почему писатели используют расширенные метафоры?

Писатели используют расширенные метафоры по многим из тех же причин, по которым они используют метафоры в целом:

- Чтобы объяснить или описать абстрактное понятие в ярких и запоминающихся терминах.

- Чтобы помочь читателю установить новую, проницательную связь между двумя разными объектами, которые могли показаться не связанными.

- Чтобы помочь передать личный или воображаемый опыт в терминах, понятных читателям.

- Привести читателя к удивительным и важным открытиям, соединяя различные сферы опыта и языка. Образное значение, которое создают метафоры, может помочь читателю увидеть мир или концепцию по-новому.

Другие полезные ресурсы по расширенным метафорам

- Страница Википедии, посвященная расширенной метафоре: Подробное объяснение метафоры, ее истории и того, как она соотносится с другими фигурами речи.

- Словарь определения метафоры: Основное определение и этимология термина — оно происходит от греческой метафоры , означающей «перенос».

- Расширенные метафоры на YouTube: Видео знаменитого монолога Жака о семи веках в исполнении Кевина Клайна в книге Кеннета Браны As You Like It .

- Неизбранная дорога вслух: Аудиозапись стихотворения Роберта Фроста «Неизбранная дорога».

Смешанная метафора Определение и примеры

Смешанная метафора не является обычным литературным приемом, который мы часто встречаем в поэзии или литературе. Сравнение двух или более различных идей в одном предложении является несколько «неприемлемым», когда имеет смысл только одно сравнение. Мы часто используем это устройство в нашем повседневном языке, даже не подозревая об этом. Например, когда мы говорим: «Мы сожжем этот мост, когда доберемся до него», мы используем две разные метафоры, чтобы сказать: «Мы решим проблему, когда столкнемся с ней».

Смешанная метафора произношение: Mikst Meh-tuh-for

Исследуйте смешанную метафору

- 1 Определение смешанной метафоры и означает

- 2 Лучшие примеры смешанной метафоры

- 3 Примеры смешанных метафоров в литераторе

- 4 MICKED MITSERENCE и CATESERECHERENCHENCE и CATSISENCHENCENTER.

- 5 Что такое мертвая метафора?

- 6 Часто задаваемые вопросы

- 7 Связанные литературные термины

- 8 Другие ресурсы

Определение и значение смешанной метафоры

Смешанная метафора, сокращенно «миксафора», представляет собой образный прием, который возникает, когда две метафоры смешиваются, создавая нелепое сравнение.

Смешанная метафора, иногда также называемая «малафорой», представляет собой имплицитное сравнение, которое часто носит всеобъемлющий, противоречивый или несовместимый характер, между двумя или более непохожими метафорами, сравнениями или идиомами. Его часто рассматривают как художественную «ошибку», производящую смехотворное впечатление на слушателей, не знакомых с ним. Например, нам не знакомо выражение «придушить крысу в зародыше». Таким образом, использование смешанной метафоры в этой фразе создает комический эффект. В отличие от этого, наше знакомство с выражением «мы сожжем этот мост, когда доберемся до него» не вызывает веселья, а вызывает у слушателей чувство безотлагательности.

Лучшие примеры смешанных метафор

Вот список некоторых примечательных случаев использования смешанных метафор в наших повседневных разговорах, парламентских речах, журналах, газетах и телевизионных шоу.

- «Это все равно, что протыкать дыру в темноте»

- «Слишком много поваров в слишком большом количестве пирогов»

- «Mr. Спикер, я чувствую запах крысы. Я вижу, как он парит в воздухе. Но заметьте, сэр, я придушу его в зародыше. (ирландский политик Бойл Рош)

- «Комитет устал разжигать общественное возмущение раз в две недели громкими скандалами. Он решил опубликовать все, что у него осталось, бородавки и все такое. Теперь всех замазали одной и той же уродливой кистью, а миф, вечно кипевший в общественном сознании, о том, что в Палате приютились 435 тунеядцев-бездельников, получил очередную порцию адреналина». ( Washington Post )

- «Если мы сможем попасть в яблочко, то остальные костяшки домино упадут, как карточный домик… Мат».

( Futurama by Matt Groening)

( Futurama by Matt Groening) - «Вместо того, чтобы купаться в слезах, пусть это страстное сообщество кует железо, пока оно горячо. Это, вероятно, не будет стоить Службе национальных парков ни копейки, не будет лишним ни гроша на носу, вылечит общество и предоставит прекрасную возможность для интерпретации от первого лица».

Примеры смешанных метафор в литературе

Быть или не быть Уильям ШекспирБыть или не быть, вот в чем вопрос:

Благороднее ли страдать

Пращи и стрелы возмутительной судьбы,

Или взять оружие против моря бед

И, противодействуя, покончить с ними.

Когда мы обсуждаем литературные приемы, мы часто цитируем произведения Уильяма Шекспира. Потому, что он владел буквально всеми литературными приемами и пользовался ими для того, чтобы забавлять публику свежестью образных сравнений и ассоциаций. В приведенных выше строках Гамлет, герой пьесы, размышляет о том, чтобы взяться за оружие или вести войну против «моря бед». Это использование смешанной метафоры. Две несочетаемые идеи, «море» и «армия», смешиваются вместе, чтобы создать смешанную метафору «море проблем».

Это использование смешанной метафоры. Две несочетаемые идеи, «море» и «армия», смешиваются вместе, чтобы создать смешанную метафору «море проблем».

Изучите лучшие цитаты Шекспира и другие стихи Уильяма Шекспира.

Восход солнца Джон ДоннОна – все государства и все князья, я,

Ничего другого.

Принцы только играют с нами; по сравнению с этим,

Вся мимика чести, вся алхимия богатства.

Ты, солнце, счастлив наполовину так, как мы,

В том, что мир сжался таким образом.

Ваш возраст требует легкости, и поскольку ваши обязанности заключаются в том, чтобы

Согреть мир, это сделано, чтобы согреть нас.

Свети нам здесь, и ты повсюду;

Эта кровать твой центр, эти стены, твоя сфера.

Еще один прекрасный пример смешанной метафоры. Обычно разрозненные, но интеллектуальные сравнения, сделанные Донном, считаются метафизическим тщеславием. Тем не менее, мы можем привести несколько цитат из работ Донна, чтобы обсудить смешанные метафоры.

Тем не менее, мы можем привести несколько цитат из работ Донна, чтобы обсудить смешанные метафоры.

В этой строфе, взятой из одного из самых известных стихотворений Джона Донна, «Восход солнца», говорящий сначала сравнивает своего возлюбленного с «государствами», а себя с «принцами» этих штатов. В последних строках он неуместно использует ту же метафорическую нить, чтобы сравнить кровать с центром мира влюбленных и стены их комнаты со «сферой».

Читать далее Поэзия Джона Донна.

[я ношу твое сердце с собой (я ношу его в себе] Э. Э. КаммингсЯ боюсь

Нет судьбы (потому что ты моя судьба, моя сладкая) Я хочу

Нет мира (для прекрасного, ты мой мир, мой правда)

, и это то, что всегда имела в виду луну, всегда имела в виду

и то, что всегда будет петь солнце, это ты

Вот несколько строк из одного из самых любимых стихотворений Э. Э. Каммингса. В этих строках говорящий сначала сравнивает отца со своей «судьбой», а затем с «милым». Это пример смешанной метафоры. Точно так же он представляет другое сравнение между «миром» и «истиной» или истиной.

Это пример смешанной метафоры. Точно так же он представляет другое сравнение между «миром» и «истиной» или истиной.

Ознакомьтесь с другими стихами Э. Э. Каммингс.

Я не могу жить с Тобой Эмили ДикинсонЯ не могу жить с Тобой –

Это была бы Жизнь –

И Жизнь там –

За Полкой

– Ключ держит к Секстону

Подвешивание

Наша жизнь — Его фарфор —

Как чашка —

В этих строках Дикинсон использует смешанную метафору или расширенную метафору, чтобы сравнить «Жизнь» с предметом, запертым на полке. Это объективированное представление жизни сравнивается с «Фарфором» и «Чашей» соответственно. Таким образом, Дикинсон использует три различные метафоры для описания жизни. Поэтому эти строки можно рассматривать как пример смешанной метафоры.

Исследуйте величайшие стихи Дикинсон или прочтите стихи Эмили Дикинсон.

Смешанная метафора и катахреза

Катахреза — это разновидность смешанной метафоры. Когда писатели используют смешанные метафоры непреднамеренно или для определенного художественного эффекта, это называется катахрезой. Это также считается ошибочным использованием образных средств, которое происходит, когда два или более слова сравниваются таким образом, что это значительно отклоняется от общепринятого значения. Смешанные метафоры чем-то похожи на катахрезу. Однако смешанная метафора не считается ошибочным использованием метафоры. Это художественный прием, вызывающий веселье или смех.

Когда писатели используют смешанные метафоры непреднамеренно или для определенного художественного эффекта, это называется катахрезой. Это также считается ошибочным использованием образных средств, которое происходит, когда два или более слова сравниваются таким образом, что это значительно отклоняется от общепринятого значения. Смешанные метафоры чем-то похожи на катахрезу. Однако смешанная метафора не считается ошибочным использованием метафоры. Это художественный прием, вызывающий веселье или смех.

Что такое мертвая метафора?

Мертвая метафора или малафора — это тип метафоры, в которой смысл оригинального сравнения теряется из-за чрезмерного использования, повторения и популярного употребления. Мертвые метафоры можно понять, даже если не известен первоначальный смысл. Некоторые распространенные примеры мертвых метафор: «Время уходит», «Пока коровы не замерзнут», «Лицо и руки, на плаще», «Звучит как заезженная пластинка», «Основная часть эссе» и т. д.

Часто задаваемые вопросы

Что является примером смешанной метафоры?

В монологе Гамлета «Быть или не быть» Шекспир описывает преодоление жизненных невзгод с помощью смешанной метафоры. Это описывается как «вооружиться против моря бед». В этой фразе Шекспир использует две метафоры, чтобы сопоставить их с «неприятностями». Одно — «море», а другое, что подразумевается, — «армия» или «воинство».

Это описывается как «вооружиться против моря бед». В этой фразе Шекспир использует две метафоры, чтобы сопоставить их с «неприятностями». Одно — «море», а другое, что подразумевается, — «армия» или «воинство».

Как вы это называете, когда смешиваете метафоры?

Когда мы бессознательно смешиваем метафоры, ассоциация образует смешанную метафору. Это происходит, когда две или более непохожих друг на друга идеи нелепо соединяются вместе для создания смехотворного или художественного эффекта. Например, когда мы говорим: «Мы сожжем этот мост, когда доберемся до него», — мы смешиваем метафоры.

Какие смешанные метафоры используются неправильно?

Некоторые смешанные метафоры, которые обычно «неправильно используются», включают «Слишком много поваров в слишком большом количестве пирогов», «Это все равно, что протыкать дыру в темноте», «За это надо дать ему яйца» и т.

И. Структура русской метафоры / Ю. И. Левин // Поэтика. Семиотика.– М.: Языки русской культуры, 1998.– С.457-463.

И. Структура русской метафоры / Ю. И. Левин // Поэтика. Семиотика.– М.: Языки русской культуры, 1998.– С.457-463. – 1376 с.

– 1376 с. [In Russian]

[In Russian] N. Skliarevskaia. – M.: AN SSSR, Institut russkogo iazyka, 1988. – Part 1. –53 p. [in Russian]

N. Skliarevskaia. – M.: AN SSSR, Institut russkogo iazyka, 1988. – Part 1. –53 p. [in Russian] Таким образом, хотя «жизнь — это шоссе» — это простая метафора, она становится расширенной метафорой, когда вы говорите: «Жизнь — это шоссе, которое ведет нас через зеленые пастбища, бескрайние пустыни и скалистые горы. бензина, и иногда вы заблудитесь. Друзья — это дорожные карты, которые помогут вам добраться туда, куда вы идете». Теперь вы распространили идею «жизнь = шоссе» на несколько предложений и связанных идей и создали расширенную метафору.

Таким образом, хотя «жизнь — это шоссе» — это простая метафора, она становится расширенной метафорой, когда вы говорите: «Жизнь — это шоссе, которое ведет нас через зеленые пастбища, бескрайние пустыни и скалистые горы. бензина, и иногда вы заблудитесь. Друзья — это дорожные карты, которые помогут вам добраться туда, куда вы идете». Теперь вы распространили идею «жизнь = шоссе» на несколько предложений и связанных идей и создали расширенную метафору. Скорее, расширенные метафоры фигуративны — они создают значение за пределами буквального значения своих слов.

Скорее, расширенные метафоры фигуративны — они создают значение за пределами буквального значения своих слов. Известный пример символа в литературе встречается в «Убить пересмешника» , когда Аттикус говорит своим детям Джему и Скауту, что убивать пересмешника — грех, потому что пересмешники никому не причиняют вреда; они просто поют. Из-за этих черт пересмешники в романе символизируют невинность и красоту, а убийство пересмешника символизирует акт бессмысленной жестокости. Хотя может показаться, что это расширенная метафора, это не так. Основная причина в том, что рассказ о пересмешнике должен быть буквально верно — это не образное использование языка для иллюстрации или описания чего-то другого. Кроме того, в рассказах, использующих символику, писатели не указывают четко, что символ представляет собой, тогда как в метафорах они обычно это делают, давая понять, что использование языка на самом деле образное.

Известный пример символа в литературе встречается в «Убить пересмешника» , когда Аттикус говорит своим детям Джему и Скауту, что убивать пересмешника — грех, потому что пересмешники никому не причиняют вреда; они просто поют. Из-за этих черт пересмешники в романе символизируют невинность и красоту, а убийство пересмешника символизирует акт бессмысленной жестокости. Хотя может показаться, что это расширенная метафора, это не так. Основная причина в том, что рассказ о пересмешнике должен быть буквально верно — это не образное использование языка для иллюстрации или описания чего-то другого. Кроме того, в рассказах, использующих символику, писатели не указывают четко, что символ представляет собой, тогда как в метафорах они обычно это делают, давая понять, что использование языка на самом деле образное. Кроме того, метафоры заявляют или подразумевают, что одна вещь — это — это другое, в то время как в аллегориях (как и в случае с символикой в целом) одно может обозначать , а — другое, но не говорится, что на самом деле — это то другое.

Кроме того, метафоры заявляют или подразумевают, что одна вещь — это — это другое, в то время как в аллегориях (как и в случае с символикой в целом) одно может обозначать , а — другое, но не говорится, что на самом деле — это то другое. Этот термин чаще всего используется для обозначения таких метафор в литературе эпохи Возрождения и поэзии 17 века (например, «метафизическая поэзия»). Чтобы узнать больше об этом определении, взгляните на нашу статью о тщеславии.

Этот термин чаще всего используется для обозначения таких метафор в литературе эпохи Возрождения и поэзии 17 века (например, «метафизическая поэзия»). Чтобы узнать больше об этом определении, взгляните на нашу статью о тщеславии.

Сначала младенец,

Сначала младенец,

Когда архитекторы нашей республики написали великолепные слова Конституции и Декларации независимости, они подписали вексель, наследником которого должен был стать каждый американец. Эта записка была обещанием, что всем людям, да, чернокожим, а также белым, будут гарантированы «неотъемлемые права» на «жизнь, свободу и стремление к счастью». Сегодня очевидно, что Америка не выполнила своих обязательств по этому долговому обязательству в том, что касается ее цветных граждан. Вместо того чтобы выполнить это священное обязательство, Америка выдала негритянскому народу фальшивый чек, который вернулся с пометкой «недостаточно средств». Но мы отказываемся верить, что банк справедливости обанкротился. Мы отказываемся верить, что в огромных хранилищах возможностей этой нации недостаточно средств. Итак, мы пришли обналичить этот чек, чек, который по первому требованию даст нам богатства свободы и гарантии справедливости.

Когда архитекторы нашей республики написали великолепные слова Конституции и Декларации независимости, они подписали вексель, наследником которого должен был стать каждый американец. Эта записка была обещанием, что всем людям, да, чернокожим, а также белым, будут гарантированы «неотъемлемые права» на «жизнь, свободу и стремление к счастью». Сегодня очевидно, что Америка не выполнила своих обязательств по этому долговому обязательству в том, что касается ее цветных граждан. Вместо того чтобы выполнить это священное обязательство, Америка выдала негритянскому народу фальшивый чек, который вернулся с пометкой «недостаточно средств». Но мы отказываемся верить, что банк справедливости обанкротился. Мы отказываемся верить, что в огромных хранилищах возможностей этой нации недостаточно средств. Итак, мы пришли обналичить этот чек, чек, который по первому требованию даст нам богатства свободы и гарантии справедливости.

( Futurama by Matt Groening)

( Futurama by Matt Groening)