«Стертые метафоры» – шаблоны познания — Look At Me

Вопрос самоидентификации всегда был одним из важнейших для всей человеческой культуры в целом. Мышление человека является предметом настолько скрупулезного анализа еще и потому, что любая попытка адекватно сформулировать понятие «человек» напрямую сопряжена с необходимостью моделирования общих принципов мыслительной деятельности.

Но самоидентификация невозможна без отделения мира, а значит и его осмысления. Именно мышление и является механизмом анализа и интерпретации окружающей среды. Мы воспринимаем окружающий мир при помощи понятийной системы, которую вырабатываем в процессе нашей мыслительной деятельности. Познавательный аспект невероятно важен в системе мышления человека в целом, потому что познание — непосредственные «взаимоотношения» человека с окружающим миром. От специфики познавательной деятельности зависит в какой реальности этот человек существует.

Какие методы он использует в своей познавательной деятельности? Как выделить закономерности в интерпретации людьми мира?

Одним из путей ответа на данные вопросы является рассмотрение языка как инструмента коммуникации, основанного на той же понятийной системе, что и наше миропознание. В этом случае исследования языка становятся для нас источником данных о том, что представляет из себя эта понятийная система.[1] Язык не просто становится отражением этой понятийной системы, более того, он и является основным ее носителем.

В этом случае исследования языка становятся для нас источником данных о том, что представляет из себя эта понятийная система.[1] Язык не просто становится отражением этой понятийной системы, более того, он и является основным ее носителем.

В языке закреплены не просто различные ее элементы, но закономерности и связи всей системы в целом. Например, мышление человека основывается на возможности абстрагировать те или иные свойства от объекта, который ими обладает. Так абстрактная категоризация позволяет нам мыслить цвет как независимое от наделенного им объекта свойство. Мы понимаем, что значит «белый», не представляя для этого фарфоровую чашку или, скажем, кусок известняка. Подобные абстрактные понятия закреплены именно в языке.

Самопополняемость человеческой понятийной системы тоже во многом обязана возможности абстрагировать свойство от объекта. Только благодаря этой возможности человек обладает различными вербальными механизмами обогащения собственной понятийной системы .

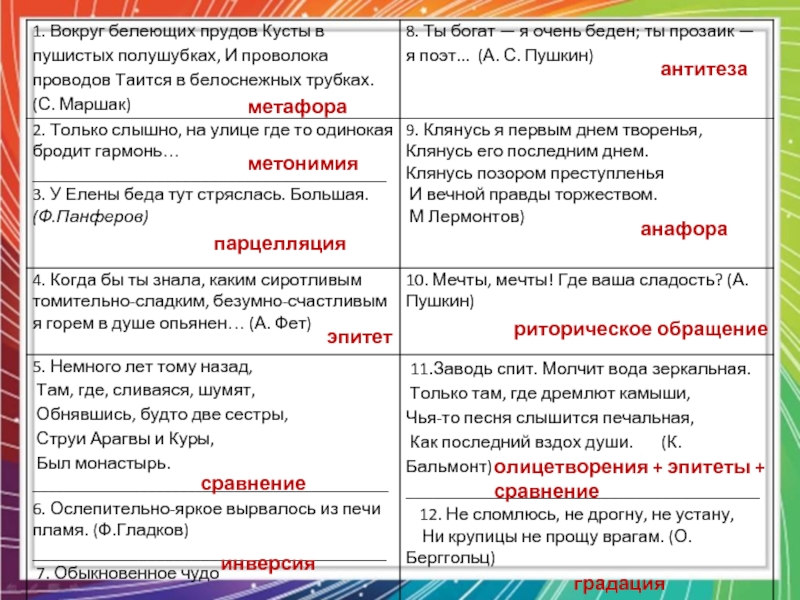

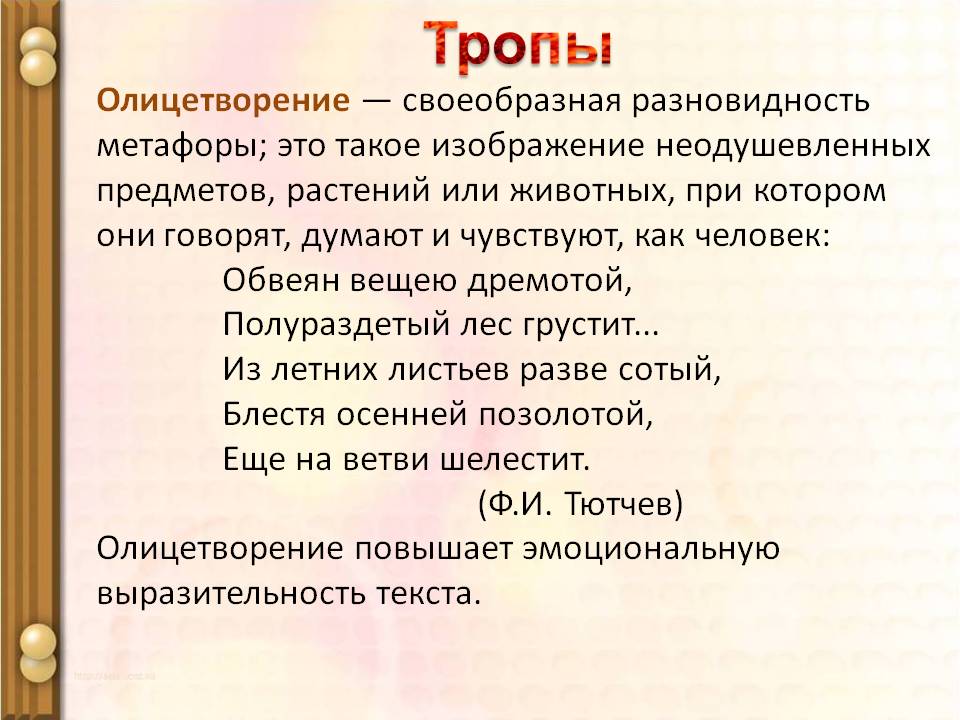

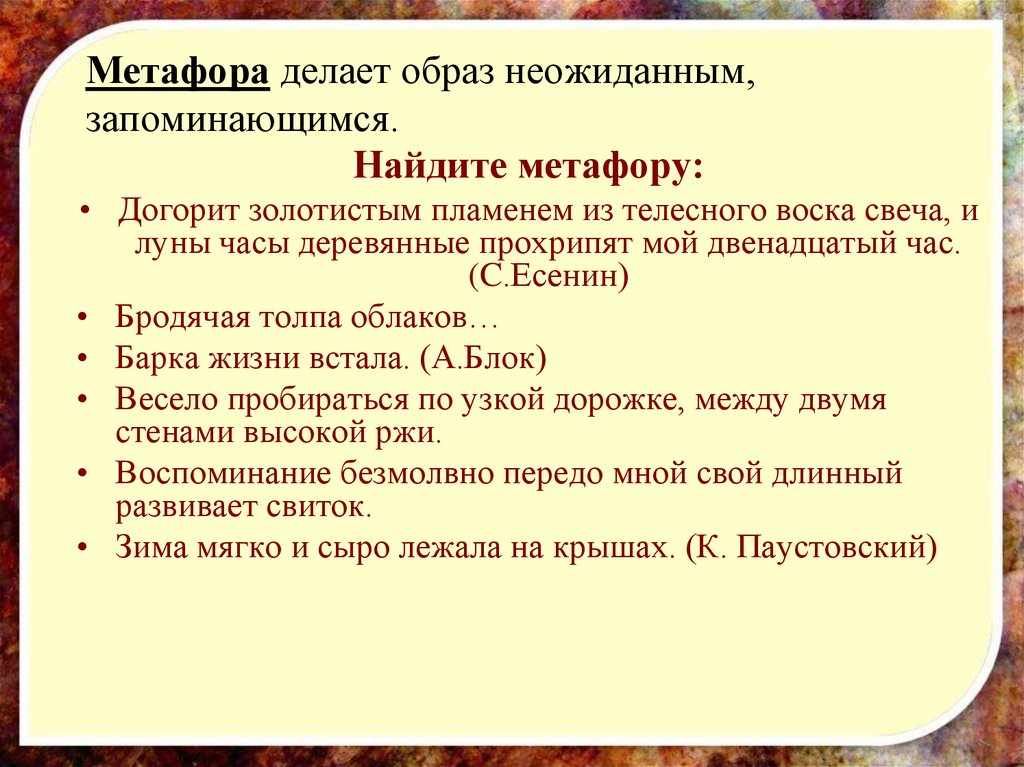

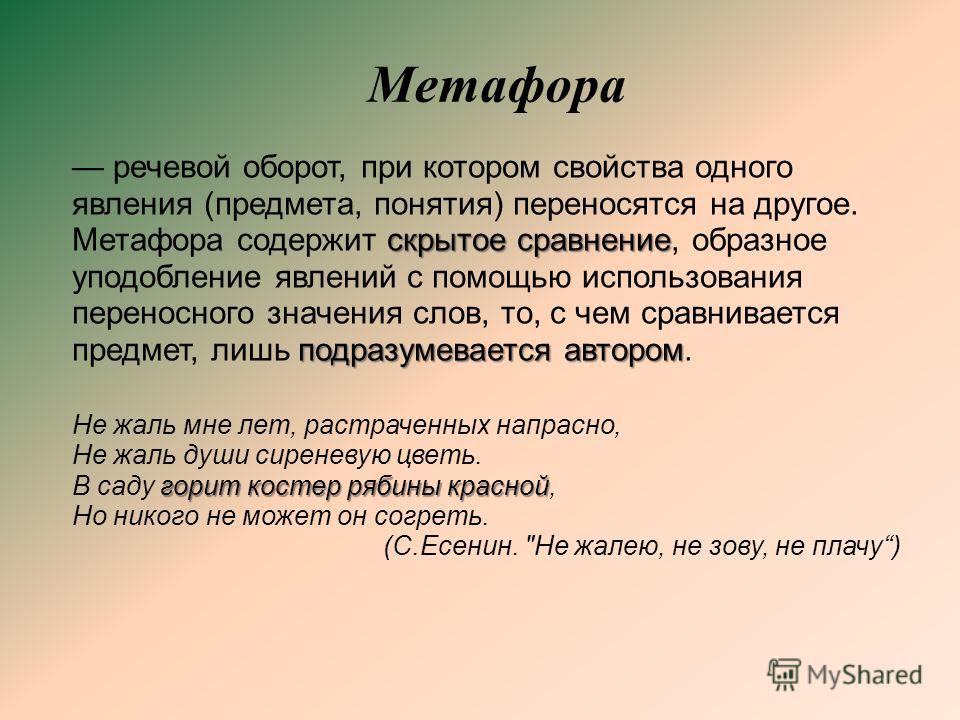

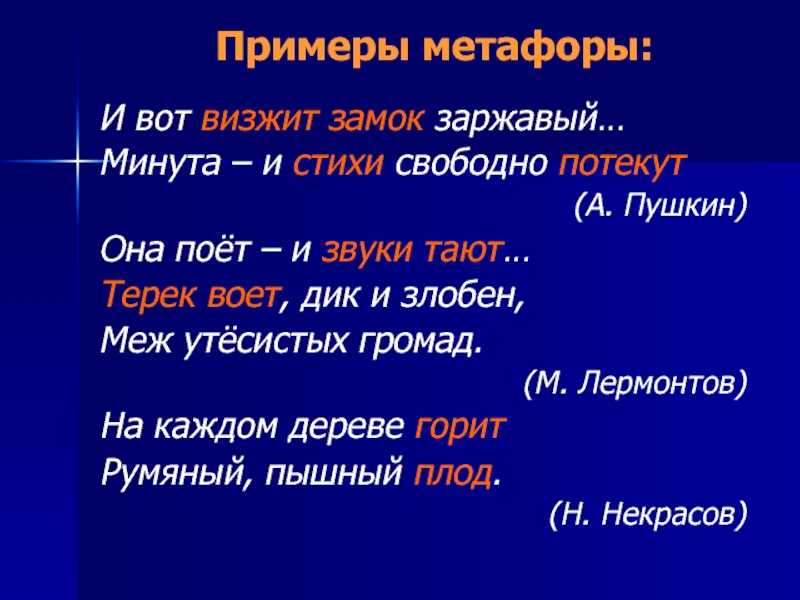

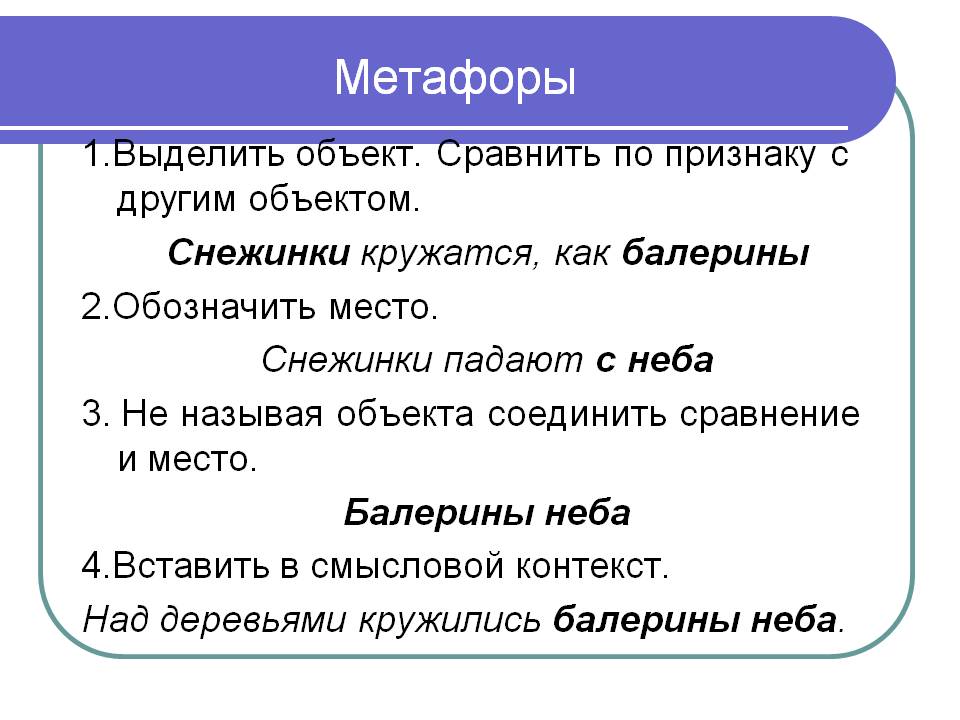

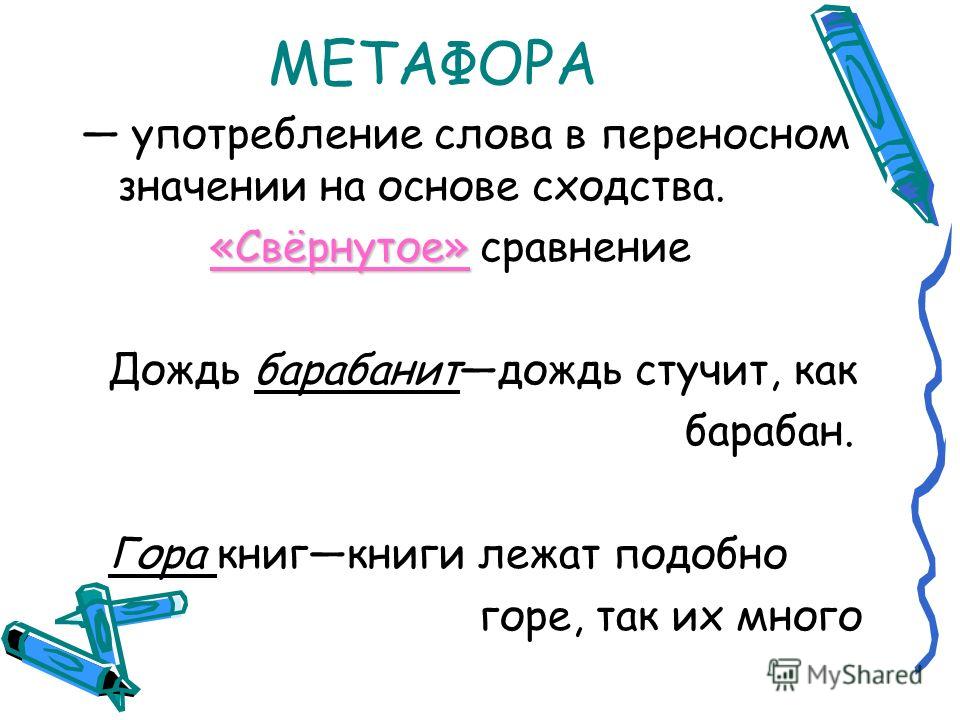

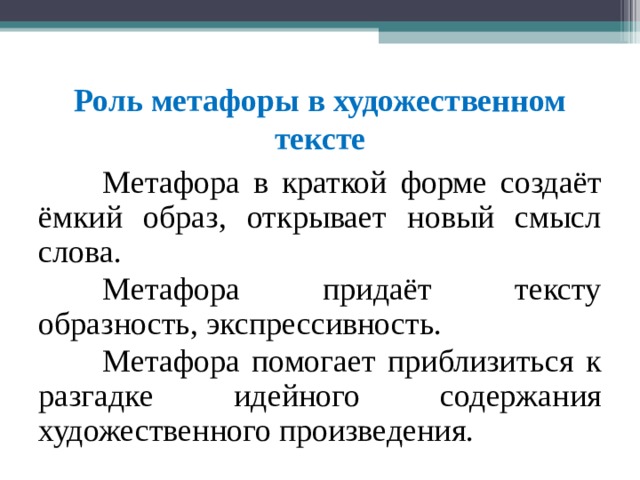

Важнейшим механизмом такого характера является метафора. С ее помощью, сталкиваясь с доселе неизвестным, человеческое сознание пытается интегрировать его в свою понятийную систему, включив его в ту или иную категорию соответственно тем свойствам нового объекта, которые были абстрагированы и изучены до этого. Так общее свойство становится основанием для смены объекта рассмотрения: сумев включить объект (будь это хоть процессом) в определенную категорию, сознание начинает исследовать его по схемам, которые находит адекватными для этой категории.

Метафоры настолько прочно встроены во всю понятийную систему, что некоторые исследователи языка делают вывод о том, что «наша обыденная понятийная система метафорична по своей сути»[2]. Так, кроме метафор, используемых обдуманно, существуют «стертые метафоры», встроенные в язык настолько прочно, что человек уже не воспринимает их в качестве метафор.

Но если в случае использования метафоры в рациональном познании мира человек делает это осознанно («Употребляя слово в несобственном смысле, мы помним, что он — несобственный» — поясняет Ортега-и-Гассет[3]), воспринимая границы адекватности замены, то в случае использования «стертых метафор», которые по факту стали языковой составляющей, вопрос уместности работы в логическом пространстве аналогии стоит очень остро.

Так, осознавая всю опасность слишком тесного сопоставления объектов, общность категориальной принадлежности которых формируется рядом определенных свойств, авторы некоторых религиозных текстов определяли границы аналогии на вербальном уровне. Например, когда авторы Вед хотят сравнить крепкость объекта с крепкостью скалы (т.е.создают логическое пространство на основе понятийной категории, образованной вокруг абстрагированного свойства), они формулируют это таким образом, чтобы читатель не смог провести полной аналогии: «крепкий, но не скала». Можно привести множество подобных примеров («Река ревет, но не бык; царь добр, но не отец»).[4]

Необходимо отметить, что в естественном языке сложилась принципиально противоположная ситуация. Метафоры, прочно интегрированные в него, зачастую даже не воспринимаются таковыми. Но если именно они в определенном смысле детерминируют границы того логического пространства, в котором мы воспринимаем объект или рассуждаем, то так ли безразлична нам их «стертость»?

Ведь если принять тезис о том, что наша понятийная система во многом метафорична, очевидно следствие: метафора так или иначе определят процесс нашего мышления, поведения и структуризации повседневного опыта.

Во взаимодействии со «стертой метафорой» процесс этого детерминирования скрыт, он не осознается.

Не рискуем ли мы в этой ситуации потерять необходимое в использовании метафоры осознание ее двойственности — сопоставление не должно быть абсолютным. Если человек не осознает, что прибегает к «стертой метафоре», то, сочтя исследуемый объект тождественным исследованному и предложенному метафорой, он неосознанно создает понятийную категорию, в которой элементы могут быть связаны несколько сильнее,чем в действительности. В этом я вижу главную сложность взаимодействия со«стертыми метафорами».

Задачей написания этого текста является попытка понять, насколько же сильно скрытая метафоричность нашей понятийной системы определяет внутриязыковые познавательные схемы?

Формирование «стертых метафор» в языке и роль, которую они играют.

Для того, чтобы понять в какой мере использование «стертых метафор» является шаблонизацией познавательных процессов, необходимо проанализировать то, что они из себя представляют и для чего образуются.

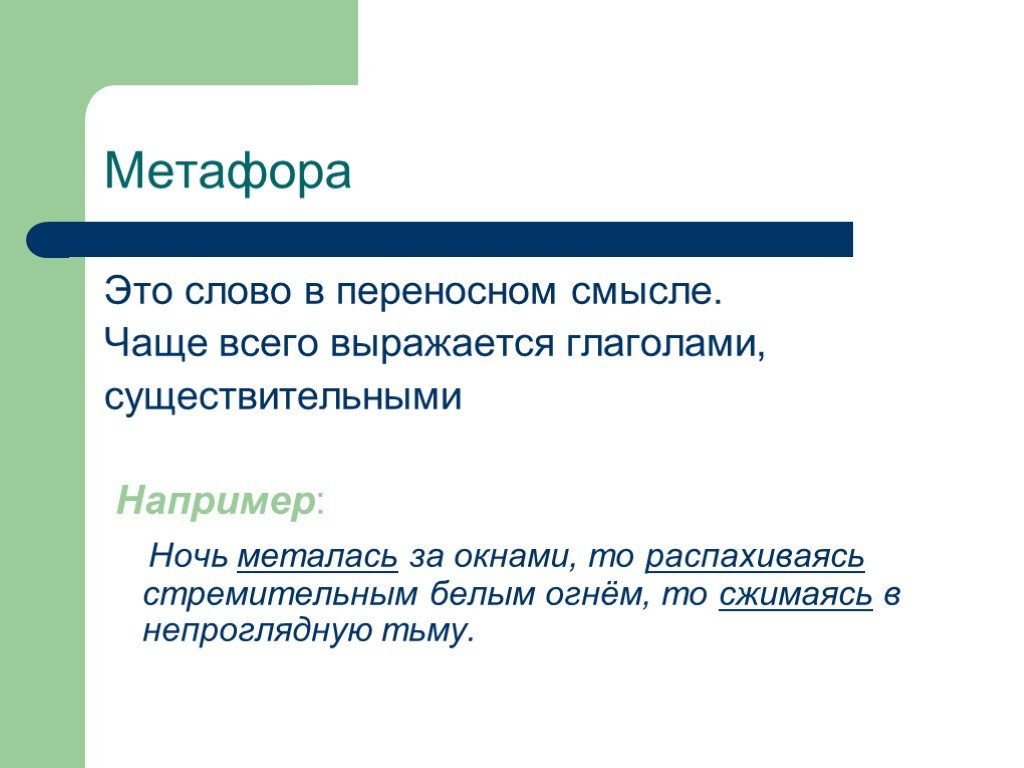

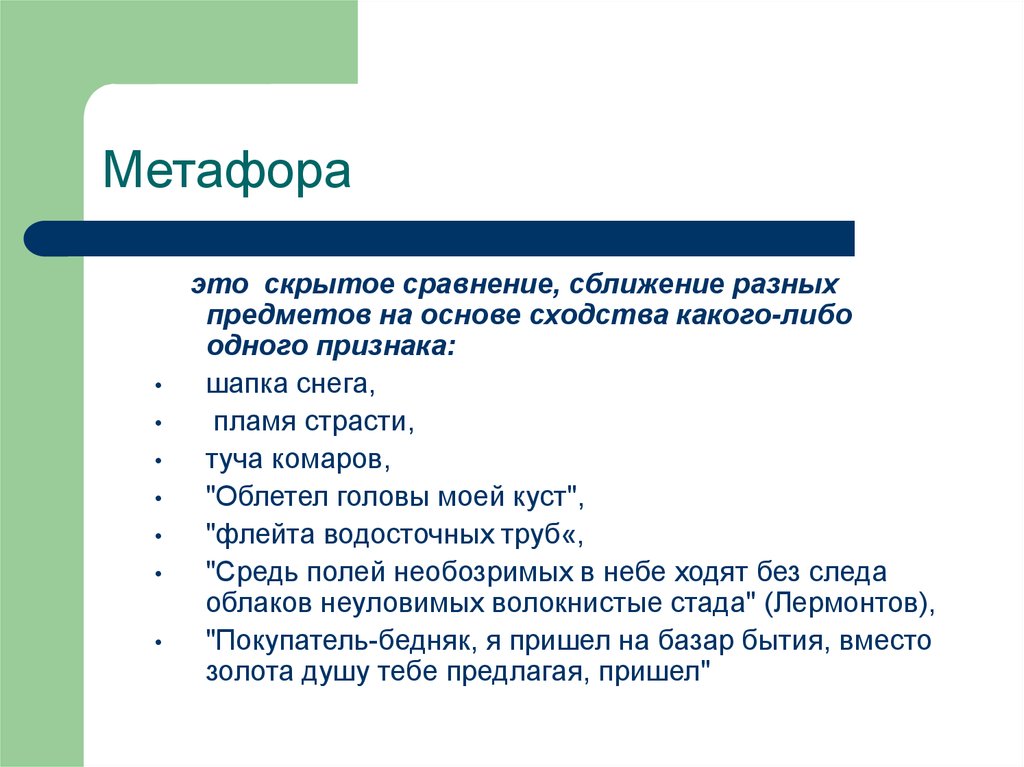

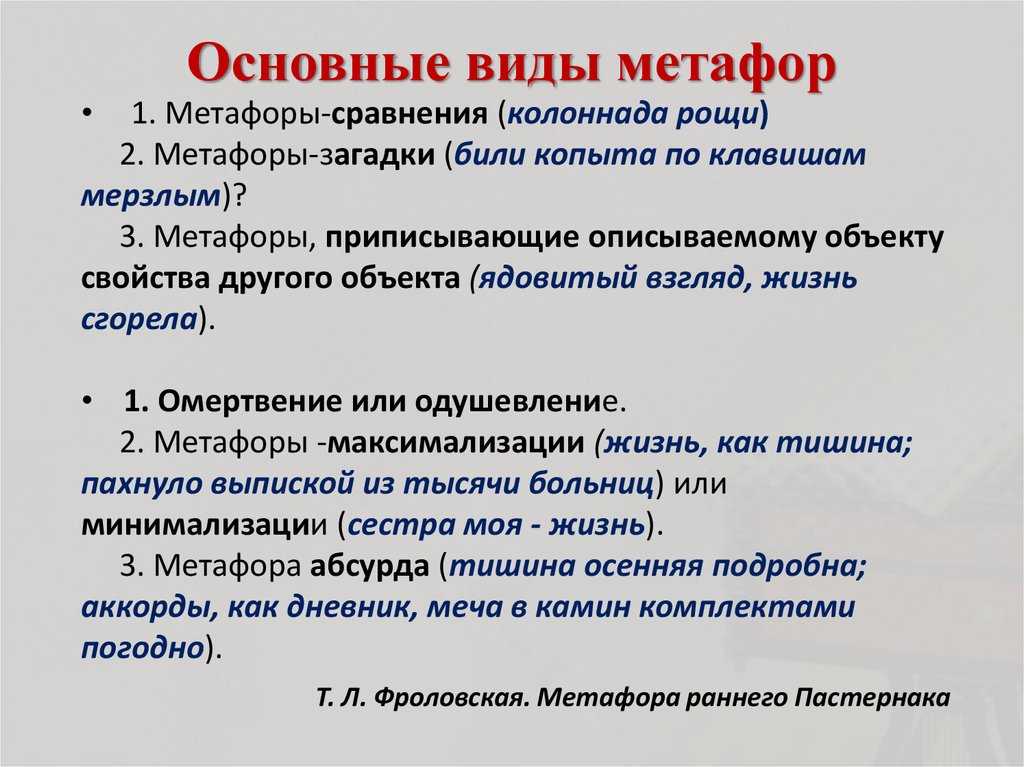

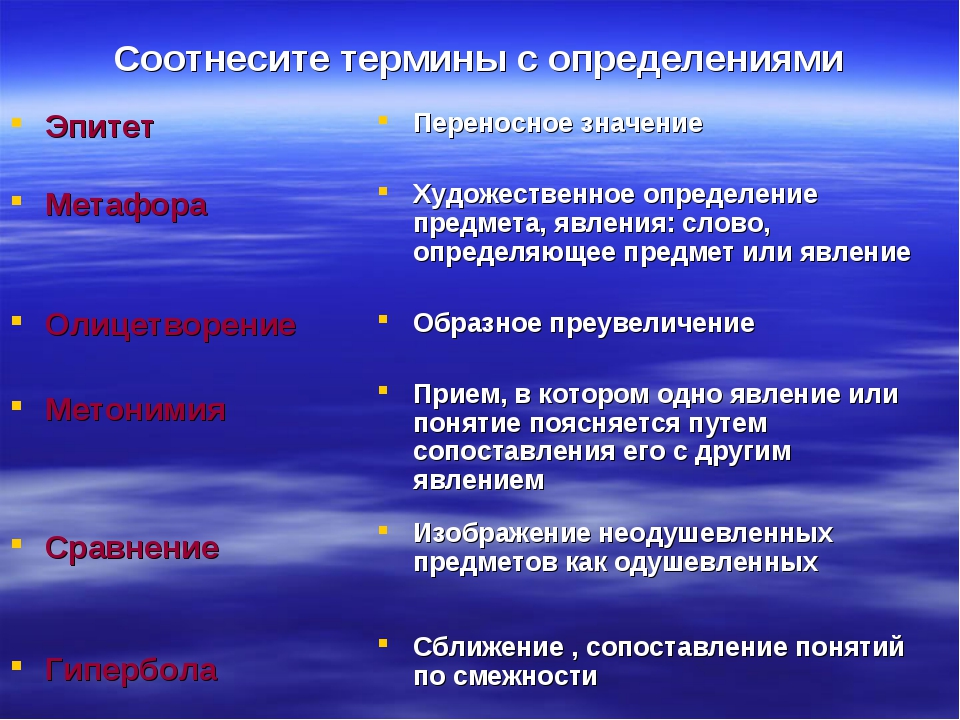

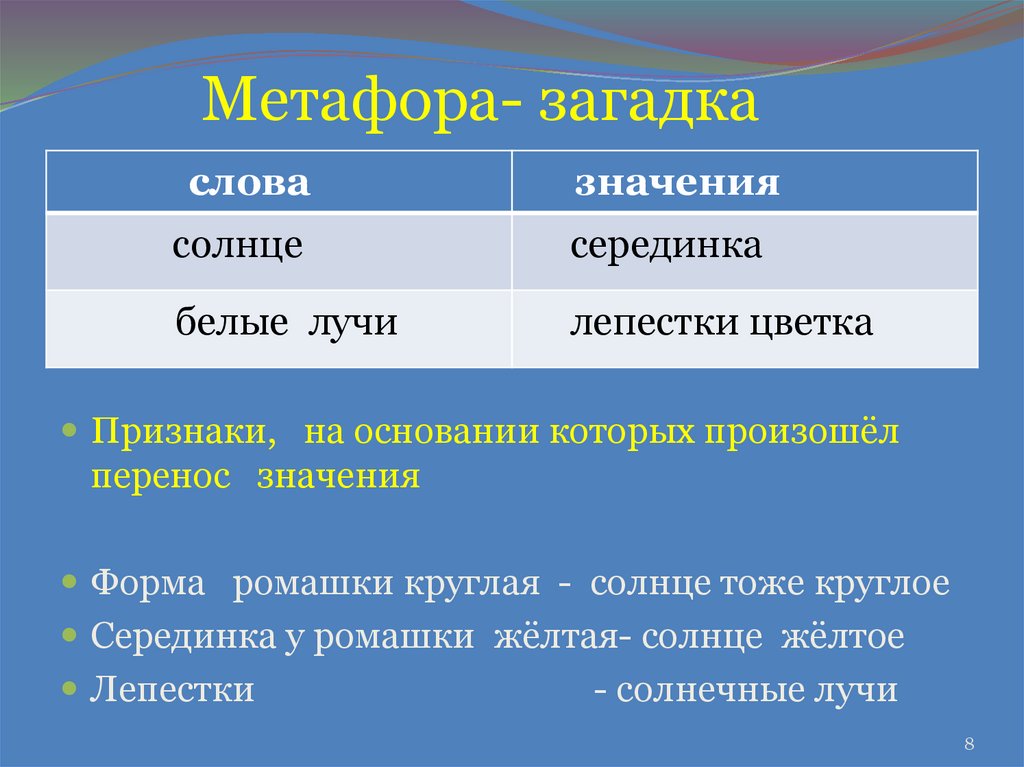

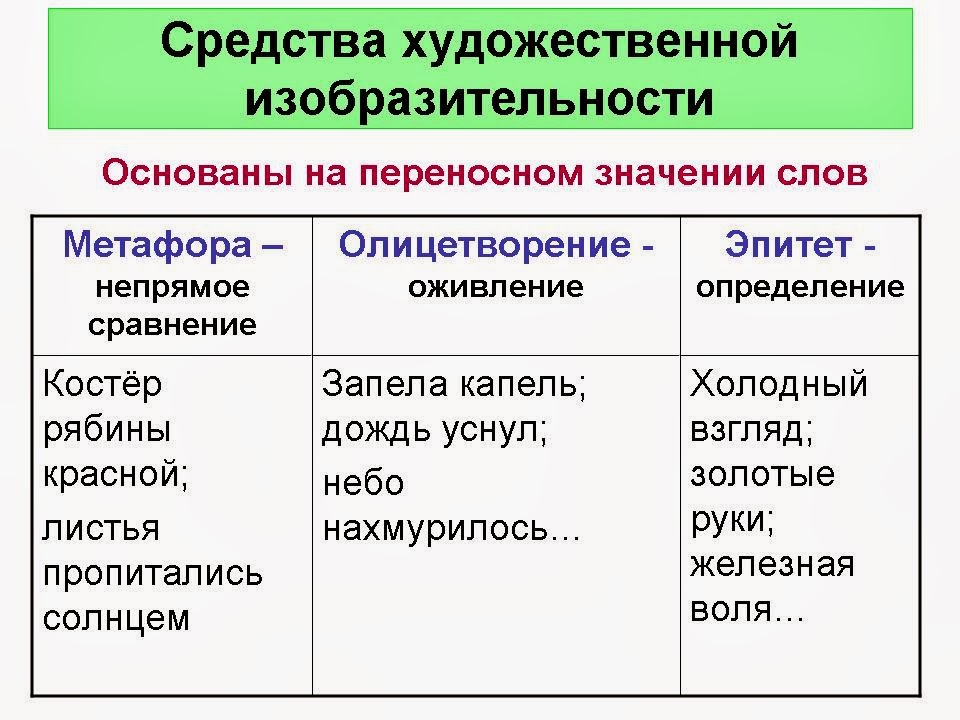

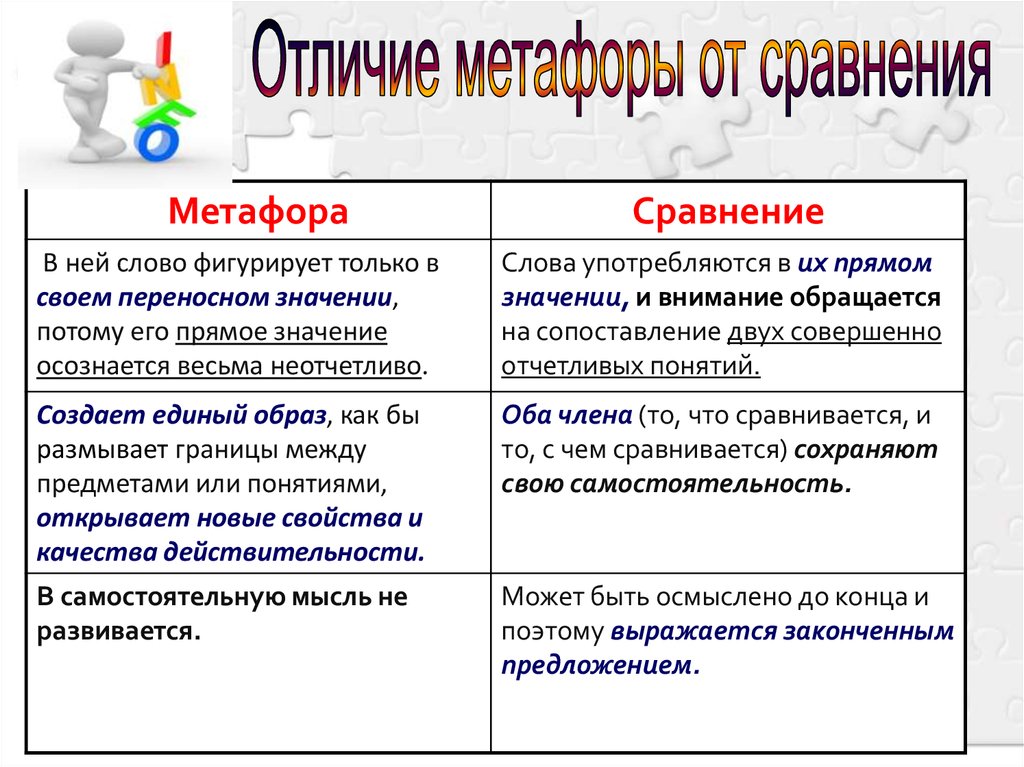

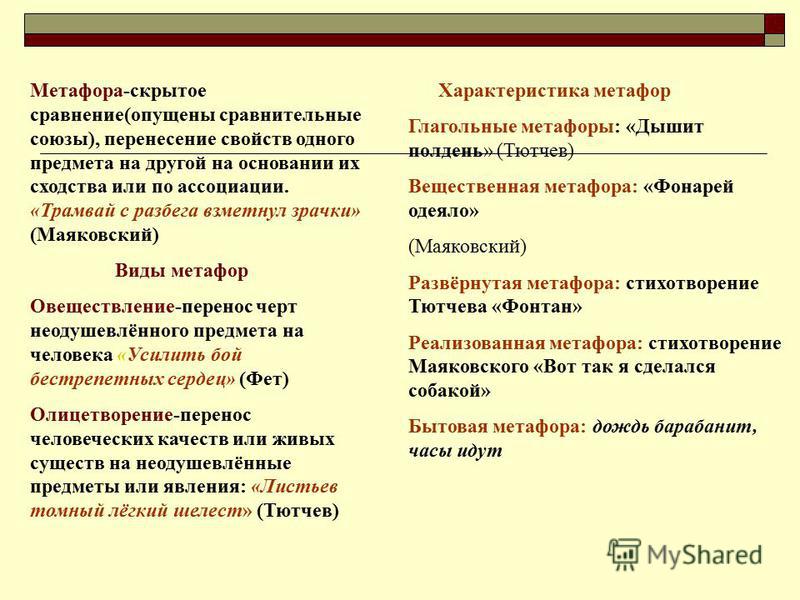

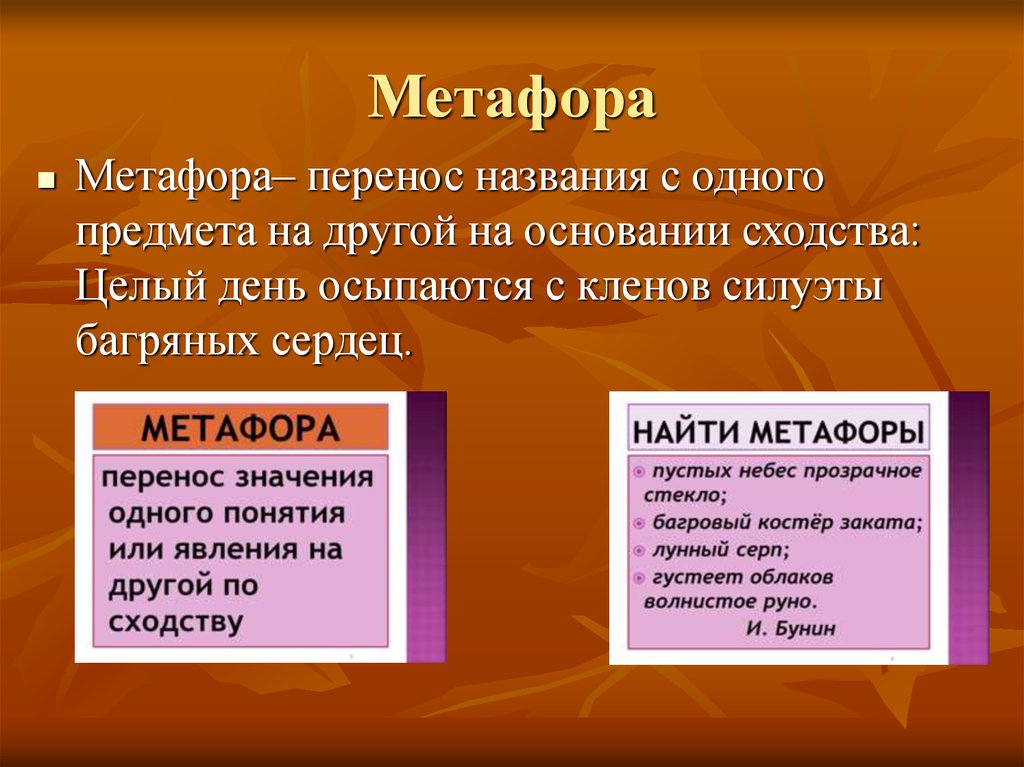

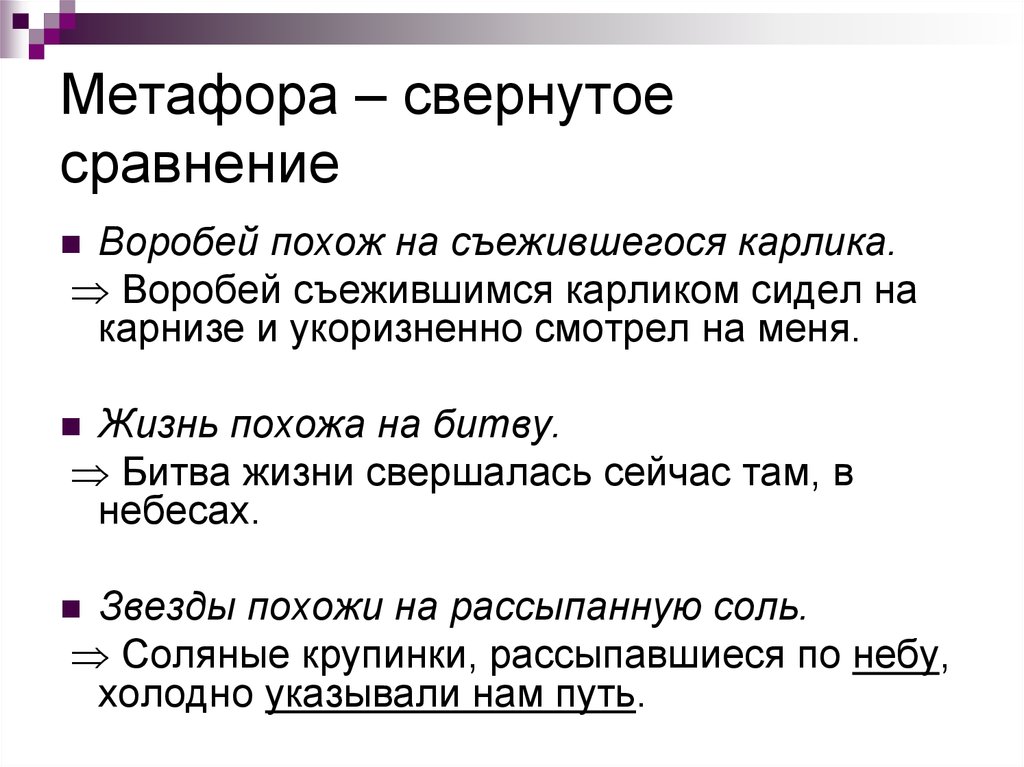

Для этого стоит уточнить, что метафорой является аналоговый перенос смысла с одного термина на другой, имеющий определенное основание (например, какие-либо абстрагируемые свойства).

Важно понимать,что случаи подобного переноса, воспринимаемые нами как метафоры, могут и не быть таковыми. Это происходит, когда слово, в результате определенной языковой эволюции уходит от своего первоначального значения, начинает обозначать вещи совершенно другие. Именно с подобными ситуациями мы сталкиваемся, когда взаимодействуем с большинством устаревших слов, уже потерявших свое значение для нас. Приводя примеры подобных явлений, Ортега-и-Гассет называет в том числе «монету». Слово «монета» изначально было прозвищем римской богини Юноны. При ее храме была служба чеканки, которая и перетянула значение слова «монета» в область денежного оборота.[5] Вполне очевидно, что в данном случае никакой речи о метафоре быть не может.

Но с другой стороны, «стертые метафоры» не воспринимаются нами в языке именно потому, что связь с эмпирическим основанием метафоры трансформировалась. В случае со стертыми метафорами эта связь может быть либо деформированной (из-за языковых, понятийных или исторических изменений), либо настолько очевидной, что сам факт переноса становится незаметен. В любом случае, речь идет о том, что в использовании «стертых метафор» подобная связь не является продуктом конкретного сознательного акта проведения аналогии.

В случае со стертыми метафорами эта связь может быть либо деформированной (из-за языковых, понятийных или исторических изменений), либо настолько очевидной, что сам факт переноса становится незаметен. В любом случае, речь идет о том, что в использовании «стертых метафор» подобная связь не является продуктом конкретного сознательного акта проведения аналогии.

Но характеризуя «стертую метафору» только лишь через пассивность связи сопоставления мы легко можем ошибиться в ее «опознании».

Приведу пример: когда мы видим, что кто-либо не работает или работает плохо, мы часто говорим: «он бьет баклуши». Говоря «он бьет баклуши», мы уже не переносим первоначальное значение этой фразы на рассматриваемый процесс: мы не представляем, что такое «бить баклуши», это действие для нас лишено смысла, а следовательно лишено и любых свойств. Мы никак не можем перенести свойства этого действия на конкретную ситуацию, потому что для нас никаких свойств нет. Тем не менее, я утверждаю, что это метафора: перенос свойств уже был произведен тогда, когда это выражение имело смысл: битьем баклуш называли процесс заготовки деревянных плах, из которых мастера в последствии могли выдолбить ложки и посуду. Заготовка баклуш считалась очень примитивной работой, не требующей мастерства.

Заготовка баклуш считалась очень примитивной работой, не требующей мастерства.

Заготовками баклуш чаще всего занимались неполноценные с трудовой точки зрения люди; фактически это не воспринималась как настоящая работа. Соответственно перенос осуществлялся на основе абстрагирования таких свойств этого процесса, как отсутствие необходимости в напряжении, концентрации для совершения подобной деятельности.

Метафора эта закрепилась окончательно и теперь рассматривается уже в контексте исторически сложившихся особенностей языка, то есть как данность. Помогает ли она нам исследовать определенные свойства рассматриваемого действия? Безусловно.

Является ли она «стертой метафорой», изнутри определяющей шаблон нашего исследования? Ни в коей мере.

В данном случае, мы имеем дело скорее с «мертвой метафорой». Ведь эффект метафоры возникает только тогда, когда старый смысл слова еще не исчез.[6] В данном случае, метафора была живой (т.е. оставалась метафорой) ровно до тех пор, пока не окостенела в тесных рамках фразеологизма, до тех пор пока наполненность сопоставляемого не исчезла из нашей понятийной системы.

Суть «стертой метафоры» скорее в том, что процесс сопоставления как бы выходит за скобки ее использования. Так одним из самых распространенных примеров «стертой метафоры» является словосочетание «ножка стула». Все мы прекрасно понимаем, каким образом можно сопоставить эту деталь мебели с конечностями живых существ, но не активизируем аналогию каждый раз при использовании этого выражения.

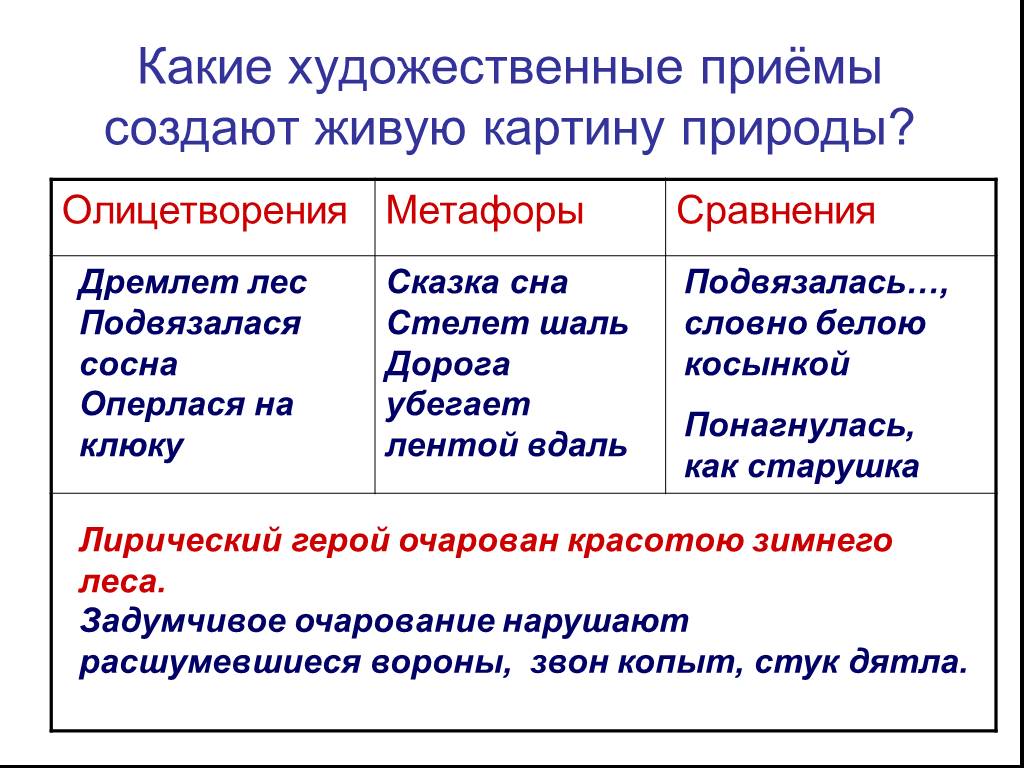

Важен номинативный характер большого количества «стертых метафор». Расширяя понятийную систему на вербальном уровне, человек фиксирует в языке новые объекты и явления, нормализуя метафору. При описании новых материальных объектов появляются такие понятия как «горлышко бутылки», «анютины глазки», «совковая лопата». Еще шире метафора используется для определения особенностей процессов и явлений: «дождь идет», «ветер дует», «солнце садится», «сердечный удар», «лунная дорожка», «языки пламени».

Определить же абстрактные понятия (эмоции, метапонятия и т.д.) без использования метафор не представляется возможным вообще: «речевой оборот», «радостное утро», «стертая метафора». Стоит отметить то, что много «стертых метафор», описывающие специфические объекты или процессы, становятся признанной терминологией («грудная клетка», «поток сознания», «белок глаза»,«скачок давления»). Основание для сопоставления может быть принципиально разным: физическая форма (как в случае например с «совковой лопатой»), цвет («белок глаза»), направление движения («солнце садится») и так далее.

Стоит отметить то, что много «стертых метафор», описывающие специфические объекты или процессы, становятся признанной терминологией («грудная клетка», «поток сознания», «белок глаза»,«скачок давления»). Основание для сопоставления может быть принципиально разным: физическая форма (как в случае например с «совковой лопатой»), цвет («белок глаза»), направление движения («солнце садится») и так далее.

Кроме номинативных функций «скрытые метафоры» могут нести ориентационный смысл.[7]

В этом случае отсутствует упорядочивание понятия через термины другого, но тем не менее существует организованная система, корреляция к которой вызывает перенос определенных свойств.

Так, употребляя выражения «прочно стоит на ногах», «идеи витают в воздухе», «резкий спад», «упал духом», мы в первую очередь апеллируем к скрытым в языке ориентационным метафорам. В западной культуре, например, вполне очевидно наличие скрытой метафорической установки «хорошее—вверху», «плохое—внизу», «прошлое—сзади»,«будущее — спереди» и так далее. Подобные метафоры чаще всего имеют физическое основание (так, больной лежит, т.е внизу; когда человек растет, он становится выше; западная традиция интерпретирует время линейно, через метафору движения, а человек движется вперед и так далее). Ориентационные метафоры координируют понятие в пространстве, дают ему пространственную ориентацию, но связь с физическим обоснованием тоже не всегда ощущается прямо.

Подобные метафоры чаще всего имеют физическое основание (так, больной лежит, т.е внизу; когда человек растет, он становится выше; западная традиция интерпретирует время линейно, через метафору движения, а человек движется вперед и так далее). Ориентационные метафоры координируют понятие в пространстве, дают ему пространственную ориентацию, но связь с физическим обоснованием тоже не всегда ощущается прямо.

Большая часть «скрытых метафор» является, так называемыми, «онтологическими метафорами».[8] Как раз онтологические метафоры и позволяют работать с абстрактными понятиями, в той или иной мере опираясь на опыт взаимодействия с физическими веществами или процессами. Именно этот класс «скрытых метафор» позволяет нам мыслить движение солнца, анализировать экономические и социальные явлений как материальные сущности, или наделять атрибутами пространственных и временных отношений абстракции из области мышления и эмоциональных переживаний. Так, используя онтологические метафоры, мы говорим о том, что «любовь сводит нас с ума», «в скором времени мы победим голод». В данном случае, мы наделяем исследуемое понятие отдельной сущностью, чтобы интерпретировать процессы, в которые оно вовлечено с позиции тех процессов, которые могут произойти с нами.

В данном случае, мы наделяем исследуемое понятие отдельной сущностью, чтобы интерпретировать процессы, в которые оно вовлечено с позиции тех процессов, которые могут произойти с нами.

Системное образование «стертых метафор».

Очень важно отметить, что на основе метафор (онтологических и ориентационных в том числе) в языке закрепляются целые метафорические системы. Ядром данных систем являются структурные (определяющие структуру системы) метафоры: приведу классический пример — метафору «любовь есть музыка души». Здесь мы имеем дело с нормальной метафорой, но она образует целое семантическое гнездо интерпретаций различных аспектов этого человеческого чувства и его проявлений. Мы можем столкнутся с такими формулировками как: «сердце поет», «любовная симфония», «песни души», «любовная прелюдия», «ноты страсти» («в ее голосе слышались нотки страсти»). Можно привести еще более удаленные от первоначальной структурной метафоры аналогии.

При использовании периферийных понятий подобных семантических гнезд чаще всего первичная структурная аналогия теряется, и вот перед нами богатый ряд «стертых метафор».

Но при работе с этими «стертыми метафорами» используются логические связи, детерминированные структурой активного семантического гнезда, то есть той вербальной системы аналоговых понятий в которой эти метафоры находятся. Используя метафору, можно сказать, что даже самый маргинальный птенец все равно живет по законам всего гнезда.

О каких же законах идет речь? Проанализируем семантическое гнездо упоминавшейся выше распространенной структурной метафоры «время есть движение». Как я уже говорил, основанием данного сопоставления является укоренившееся в западном мышлении линейное представление о времени.

Находясь в логическом пространстве этой метафоры, мы употребляем такие формы как: «время бежит», «прошел час», «вчерашний день остался позади». Если расширить область рассматриваемого, то на периферии данной системы мы сталкиваемся с фразами «впереди новый день», «секунды ползут одна за другой», «час пролетел незаметно». Уходя еще дальше, мы встречаем как абсолютно удаленные от первоначальной аналогии метафоры, такие как «зима пришла», так и сознательную поэтическую игру, например у Поплавского «время медленно падает в сад». Казалось бы, нас не интересует последний пример,так как метафора Попалавского не является «стертой», однако нас в данном случае скорее волнует то, что это поэтическое сопоставление тоже существует по законам всего семантического гнезда в целом. Художественный прием здесь заключается не в том, что автор использовал метафору движения по отношению к времени (по-другому нам достаточно сложно воспринимать эту абстрактную характеристику), а в намеренной гиперболизации ее «стертости». Красота этого образа достигается именно актуализацией связи «стертой метафоры» с семантическим ядром. Поэт гиперболизированным удалением от этого ядра обращает наше внимание на подобную связь, возрождает ее в нашем восприятии,и метафора перестает быть «стертой».

Казалось бы, нас не интересует последний пример,так как метафора Попалавского не является «стертой», однако нас в данном случае скорее волнует то, что это поэтическое сопоставление тоже существует по законам всего семантического гнезда в целом. Художественный прием здесь заключается не в том, что автор использовал метафору движения по отношению к времени (по-другому нам достаточно сложно воспринимать эту абстрактную характеристику), а в намеренной гиперболизации ее «стертости». Красота этого образа достигается именно актуализацией связи «стертой метафоры» с семантическим ядром. Поэт гиперболизированным удалением от этого ядра обращает наше внимание на подобную связь, возрождает ее в нашем восприятии,и метафора перестает быть «стертой».

Важно и то, что многообразие «стертых метафор» порождает обратную связь с первоначальной структурной метафорой: будучи органично встроены в естественный язык, «стертые метафоры» не просто теряют видимую связь с семантическим ядром системы, но и, напротив, воспринимаются как аргументы, доказывающие полноту и точность базовой структурной метафоры. Таким образом, воспринимая время как движение, мы рискуем потерять возможность интерпретировать его с другой стороны, воспринимая его, например, как пространство («далекие годы», «ближайший час») или ценную вещь («уделите мне немного времени», «я теряю время»). Но, если различные интерпретации времени уже прочно закреплены в языке, то в случае взаимодействия с другими семантическими гнездами ситуация может быть принципиально иной. Так Ортега-и-Гассет в своей работе «Две главные метафоры» пишет о том, как основополагающая гносеологическая метафора античности (сознание есть вощенная дощечка, и, соответственно, сознание есть впечатление) была полностью смещена гносеологической метафорой средневековья (сознание есть сосуд, и, соответственно, сознание есть творчество).[9]

Таким образом, воспринимая время как движение, мы рискуем потерять возможность интерпретировать его с другой стороны, воспринимая его, например, как пространство («далекие годы», «ближайший час») или ценную вещь («уделите мне немного времени», «я теряю время»). Но, если различные интерпретации времени уже прочно закреплены в языке, то в случае взаимодействия с другими семантическими гнездами ситуация может быть принципиально иной. Так Ортега-и-Гассет в своей работе «Две главные метафоры» пишет о том, как основополагающая гносеологическая метафора античности (сознание есть вощенная дощечка, и, соответственно, сознание есть впечатление) была полностью смещена гносеологической метафорой средневековья (сознание есть сосуд, и, соответственно, сознание есть творчество).[9]

Таким образом, при моделировании метафизической реальности через метафоры, связи, формирующие единое пространство активного семантического гнезда (той систем, в пределах которой мы работаем), в той или иной степени определяют подход к интерпретации философского концепта, иными словами, метафора на вербальном уровне формирует точку зрения аналитика. Точка зрения в этом смысле является стартовой позицией для интерпретации реальности.

Точка зрения в этом смысле является стартовой позицией для интерпретации реальности.

Обратная связь языка и познания.

Говоря о метафорах, как способах моделирования и фиксации познавательных схем в языке, мы, говоря откровенно, рассматриваем ситуацию достаточно однобоко.

Как был уже сказано выше, имеет место быть и обратная связь: язык, со своей стороны, влияет на интерпретацию мира, на формирования особенностей познавательных актов человека, и «стертая метафора» играет в этом не последнюю роль.

Мышление использует метафоричную систему понятий в процессе познания мира, и, соответственно, если метафора активным образом воздействует на постоянное развитие этой понятийной системы, то она таким образом воздействует и на самопознание.

Речь идет здесь как о «механической» эволюции (в которой путем словообразования или семантической трансформации смысл и взаимосвязи понятий начинают меняться), так и о образовании новых структурных метафор, образующих новые семантические гнезда, а следовательно и «стертые метафоры». Более того, работа внутри существующих семантических гнезд определяет те или иные формы познания.

Более того, работа внутри существующих семантических гнезд определяет те или иные формы познания.

С давних пор мыслители ощущали эту неразрывную связь между языком и познанием. Так в Китае появилась Школа разделения имен, предложившая так называемый «парадокс белой лошади». В этом парадоксе остроумно доказывалось, что рыжая лошадь не является лошадью (каждая лошадь может быть белой, рыжая лошадь не может быть белой). Мне кажется, что этот парадокс необходимо трактовать как доказательство необходимости непосредственной, номинальной связи языка с реальным миром. Этот пример показывает, что в действительности дело обстоит несколько не так: логические манипуляции в сфере языковых понятий позволили нам изменить реальность. Парадокс этот можно демонстрировать и как пример «антиметафоры», ведь он основывается на сложности абстрагирования необозначенного атрибута. В действительности, у этого парадокса просто некорректная формулировка. На самом деле только лошадь, цвет которой еще не определен, всегда может быть белой.

«Стертые метафоры» могут декларировать правила познания реальности именно потому, что они скрыты. Легко не заметить метафоричность формулировки, работая, например, с термином. Так некоторые люди думают, что «поток сознания» обязательно имеет временную протяженность, а «рождение демократии» в России произошло в страшных мучениях роженицы.

Идея неразрывной связи языка и познания присутствует и у одного из величайших мыслителей XX века — у Людвига Витгенштейна. В ранних работах он писал о необходимости создания идеального языка именно для того, чтобы язык абсолютно соотносился с миром, т.е. не искажался процессом познания. Идеальный язык для него тот, который зеркально отражает логическое пространство сознания, наполняемое миром, со всеми логическими связями и так далее. Так идеальный язык должен быть сознательно очищен от метафизических понятий, так как в мире таких понятий нету. В естественный же язык благодаря метафорам включены понятия, которых нету в мире. Понятия эти синтезированы с помощью аналогового мышления и именно поэтому, функционируют не по тем законам, которые отражены в языке. Именно поэтому идеальный язык, по Витгенштейну, должен быть определителем границы между жизнью и мыслью.

Именно поэтому идеальный язык, по Витгенштейну, должен быть определителем границы между жизнью и мыслью.

Проблема искажения познания различными языковыми формами кажется мне очень серьезной. Каждый мыслящий человек хочет быть уверен в автономности своей познавательной системы, ведь если система не автономна, посторонние влияния искажают и результат.

Именно поэтому, так важно определить факторы, в той или иной мере воздействующие на результат познания.

Метафора является одним из мощнейших познавательных методов, но если она используется неосознанно, как в случае со «стертыми метафорами», то это может привести к неожиданным и нежелательным результатам. Мне кажется, невозможно очистить естественный язык от «стертых метафор», тем более это и не нужно (именно потому, что язык носитель не только понятийной системы, он еще и носитель всего вербального наследия). И если мы имеем возможность находится лишь в естественном языке, необходимо прививать внимание не только к логическим конструкциям, которые позволяют нам конструировать целостную реальность вокруг себя, но и к формулировкам посылок, которые мы закладываем в основание нашего миропознания. Как и любой инструмент, метафора не терпит неумелого использования. Любой, для кого важно мыслить шире, чем предлагают традиционные познавательные схемы, должен понимать, насколько ответственно необходимо подходить к работе с носителем нашей понятийной системы — языком.

Как и любой инструмент, метафора не терпит неумелого использования. Любой, для кого важно мыслить шире, чем предлагают традиционные познавательные схемы, должен понимать, насколько ответственно необходимо подходить к работе с носителем нашей понятийной системы — языком.

[1] Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем.\\ Теория метафоры. — М., 1990.

[2] Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем.\\ Теория метафоры. — М., 1990.

[3] Ортега-и-Гассет Х. Две главные метафоры\\

[4] Ортега-и-Гассет Х. Две главные метафоры\\

[5] Ортега-и-Гассет Х. Две главные метафоры\\

[6] Суровцев В.А., Сыров В.Н.Языковая игра и роль метафоры в научном познании.

[7] Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем.\\ Теория метафоры. — М., 1990.

[8] Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем.\\ Теория метафоры. — М., 1990.

[9] Ортега-и-Гассет Х. Две главные метафоры\\

Это не копипаст! Это моя статья.

Особенности перевода метафор с английского на русский язык на примере романа Харпер Ли «To kill a mockingbird» — «Убить пересмешника» в переводе Норы Галь и Раисы Облонской

Библиографическое описание:Аверкова, О. В. Особенности перевода метафор с английского на русский язык на примере романа Харпер Ли «To kill a mockingbird» — «Убить пересмешника» в переводе Норы Галь и Раисы Облонской / О. В. Аверкова, В. С. Яковлева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 11 (91). — С. 1539-1542. — URL: https://moluch.ru/archive/91/19305/ (дата обращения: 23.02.2023).

В данной работе рассматриваются сложности перевода с английского на русский язык такого лингвистического средства выразительности, как метафора. Дается его характеристика, также описываются разработанные методы перевода метафор в художественных произведениях. Рассмотрены и проанализированы примеры перевода метафор в романе Харпер Ли «To kill a mockingbird», а также в переводе Норы Галь и Раисы Облонской «Убить пересмешника».

Ключевые слова: антонимический перевод, генерализирующая метафора, деметафоризация, классификация метафор, когнитивная метафора, лексическая метафора, метафора, номинативная метафора, образная метафора, перевод метафор, перевод художественных произведений, полный перевод, приемы перевода, простая метафора, развернутая метафора, реализованная метафора.

Известно, что перевод лингвистических средств выразительности, к которым относится и метафора, бывает весьма затруднителен не только для начинающих переводчиков, но и для профессионалов в силу нескольких факторов: отсутствие адекватного эквивалента в переводящем языке, различия в реалиях двух языков, их культурах и системах ценностей, которые неизбежно ведут к невозможности прямого перевода. Сюда также относится авторский характер многих метафор, необходимость в достаточной мере полно и ярко передать образность, которую они создают. Анализ нескольких источников, перечисленных в библиографическом списке, показал следующее: скудность материала по вышеуказанной проблеме, сравнительно малое количество практических исследований англоязычной литературы (и ее переводов) в аспекте трудностей перевода лингвистических средств выразительности.

В данной работе в качестве иллюстрации приводимого теоретического материала и основы для проведения анализа выбран известный роман американской писательницы Харпер Ли «To kill a mocking bird» («Убить пересмешника» в русском переводе Норы Галь и Раисы Облонской), прежде всего по причине его непреходящей популярности как у англоязычного читателя, так и у отечественного. Роман можно без преувеличения назвать одним из самых значимых и известных литературных произведений двадцатого века. В 1961 году произведение было удостоено Пулитцеровской премии. По результатам опроса 2000 человек, проводившегося интернет-магазином Play.com в 2008 году, роман был назван «лучшей книгой всех времен». [3, эл. ресурс].

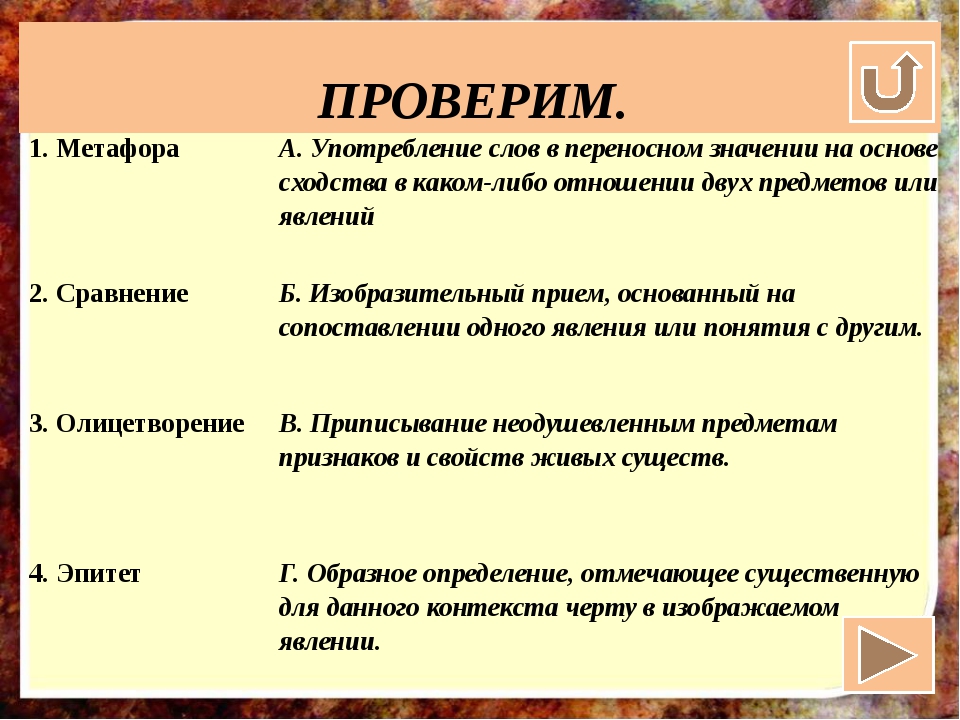

Согласно Словарю литературоведческих терминов [2, эл. ресурс], метафора — это переносное значение слова, основанное на уподоблении одного предмета или явления другому по сходству или контрасту; скрытое сравнение, в котором слова «как», «как будто», «словно» отсутствуют, но подразумеваются.

— лексическая («стертая»): прямое значение полностью стерто и не осознается носителями языка, употребляющими их в повседневной неформальной коммуникации, такие как «дождь идет», «дверная ручка» и так далее;

— простая метафора: отождествление предметов на основе какого-либо общего признака, к примеру «заря жизни», «говор волн» и так далее;

— реализованная метафора: акцентирование прямых значений слов, составляющих общепринятую метафору с целью создания каламбура;

— развернутая метафора: распространение метафорического образа на несколько предметов или на все произведение.

Согласно же классификации, учитывающей соответствия метафорам в средствах языка, предложенной Н. Д. Арутюновой [1, с. 5–33], метафоры можно разделить на:

— номинативные: состоят в замене одного описательного значения слова другим, переносным, и являются источником появления омонимии, к примеру — «шариковая ручка», «ножка кровати» и так далее;

— образные метафоры: служат развитию фигуральных значений и синонимических средств языка, являют собой «картинные» обозначения предметов, явлений, признаков, широко употребляемые в неформальной речи, к примеру — «лес рук», «гора вещей» и так далее;

— когнитивные метафоры: возникают в результате сдвига в сочетаемости слов, относящихся к категории состояния (или переноса значения) и создают полисемию, к примеру — «любовь угасла», «накал страстей» и так далее;

— генерализирующие метафоры (конечный результат когнитивной метафоры): стирают в лексическом значении слова границы между логическими порядками и обусловливают возникновение логической полисемии.

Эти две классификации во многом схожи — к примеру, в обеих рассматривается источник метафоричности, причина возникновения образности в ряде коннотаций того или иного выражения. Более того, при их анализе и сопоставлении, категории «лексической» и «простой» метафоры достаточно легко соотносятся с категориями «номинативной» и «образной» соответственно. Однако подход двух лингвистов во многом различается — классификация, предложенная С. П. Белокуровой, более доступна и понятна широкому кругу читателей, в то время как классификация Н. Д. Арутюновой ориентирована скорее на специалистов в области филологии и лингвистики. Во второй классификации также анализируются языковые явления, источником которых являются разные виды метафор, в то время как в первой акцентируются вопросы возникновения и применения метафор.

Джордж Лакофф и Марк Джонсон в своей работе «Метафоры, которыми мы живем» рассуждают не только о способах создания метафоры, но и о ее составе. Метафора, по их теории, является прозаическим или поэтическим выражением, где слово (или несколько слов), являющееся концептом, используется в переносном значении, чтобы выразить концепт, подобный по какому-либо признаку исходному. Авторы приходят к следующим выводам — «Метафора не ограничивается одной лишь сферой языка: сами процессы мышления человека в значительной степени метафоричны. Метафоры как языковые выражения становятся возможны именно потому, что существуют метафоры в понятийной системе человека» [6, с. 387–415].

Авторы приходят к следующим выводам — «Метафора не ограничивается одной лишь сферой языка: сами процессы мышления человека в значительной степени метафоричны. Метафоры как языковые выражения становятся возможны именно потому, что существуют метафоры в понятийной системе человека» [6, с. 387–415].

Метафору нередко рассматривают как один из способов точного, но в то же время яркого отражения действительности в художественном произведении. Однако И. Р. Гальперин утверждает, что это понятие точности весьма относительно, ведь именно метафора, создавая конкретный образ абстрактного понятия, в то же время создает условия для расхождения в толкованиях одного и того же реального сообщения [4, с. 347–383].

С точки зрения наличия или отсутствия вынужденных семантических и структурных преобразований при переводе художественных метафор, отечественные лингвисты М. А. Куниловская и Н. В. Короводина выделили следующие приемы сохранения авторской образности [5, с. 73–82]:

1) полный перевод, при котором в тексте перевода сохраняется семантика и структура метафоры, а лексические значения словосочетаний вызывают одинаковые ассоциации у представителей обоих языков, что позволяет использовать их в качестве эквивалентов;

2) замена на уровне лексического оформления;

3) замена на уровне морфологического оформления;

4) замена на уровне синтаксического оформления;

5) добавление или опущение лексических единиц, оформляющих образ (исследователи отмечают, что при переводе на русский язык преобладают добавления, что согласуется с представлением о том, что русский язык более описателен, или эксплицитен, чем английский).

Мы рассмотрели 13 примеров метафор и их переводов из выбранного произведения, представляющихся нам наиболее яркими и интересными с точки зрения лингвистического оформления и анализа.

Во многих случаях оригинальное высказывание и имеющийся перевод сильно отличаются не только структурой высказывания, но и передаваемым образом. Это обусловлено различиями в восприятии русскоязычными и англоязычными читателями определенных коннотаций, заложенных в использованной лексике, привычными для носителя языка структурами в каждом конкретном случае, устоявшимися метафорическими выражениями и образами, а также, в определенной степени, личными предпочтениями и, что немаловажно, профессиональными навыками переводчика.

Однако в некоторых случаях прямой перевод все же возможен, главным образом благодаря совпадению образных коннотаций, традиционно придаваемых определенной лексике в русском и английском языках. Так, в случаях «your name is longer than you are» — «твое имя длиннее тебя самого» и «climb into his skin and walk around in it» — «влезть в его шкуру и походить в ней» мы наблюдаем калькирование оригинальной метафоры. В переводе сохранены образность, разговорный стиль, собственно значение высказывания. Образное выражение «влезть в чью-то шкуру» в значении «испытать на себе невзгоды другого человека» существует и активно используется в обоих языках, а ирония и шутливость использования в разговорной речи слова «длинный/long» в значении «высокий/tall» в обращении к человеку понятна читателям как англо-, так и русскоговорящим, а связь с именем легко угадывается из контекста, благодаря чему соблюдается одно из самых важных требований к переводному тексту — вызывать те же чувства и эмоции, что и авторский.

В переводе сохранены образность, разговорный стиль, собственно значение высказывания. Образное выражение «влезть в чью-то шкуру» в значении «испытать на себе невзгоды другого человека» существует и активно используется в обоих языках, а ирония и шутливость использования в разговорной речи слова «длинный/long» в значении «высокий/tall» в обращении к человеку понятна читателям как англо-, так и русскоговорящим, а связь с именем легко угадывается из контекста, благодаря чему соблюдается одно из самых важных требований к переводному тексту — вызывать те же чувства и эмоции, что и авторский.

В большинстве же случаев при столкновении с метафорой переводчик вынужден прибегать к косвенному переводу разной степени изменения и варьирования исходного текста. Так, в примере «the streets turned to red slope» — «улицы раскисали, под ногами хлюпала рыжая глина» мы можем наблюдать изменение переводчиком грамматической структуры — одна смысловая группа разбита на две, чтобы избежать неправильного понимания со стороны русскоговорящего читателя при прямом переводе («улицы превращались в красную глину»), так как превращение улицы в глину плохо укладывается в картину мира русскоговорящего человека, в основном из-за климатических различий в реалиях (кроме того, грязь, вызванная появлением непогоды, соотносится русскоязычной культурой скорее с черным или коричневым цветом). То же самое происходит в примере «he was in a haze» — «он ходил, как в тумане», где, судя по изменению грамматической структуры, метафора переводчиком превращена в сравнение, так как в русском языке отсутствует выражение «быть в тумане» в образном значении забытья.

То же самое происходит в примере «he was in a haze» — «он ходил, как в тумане», где, судя по изменению грамматической структуры, метафора переводчиком превращена в сравнение, так как в русском языке отсутствует выражение «быть в тумане» в образном значении забытья.

В примере «if he held his mouth right» — «если бы он не говорил лишнего» мы наблюдаем так называемый антонимический прием перевода, положительное высказывание заменено на отрицательное как более привычное для русского языка в данном контексте.

В примерах «a storm of laughter broke loose» — «все покатились со смеху», «sheer horror flooded her face» — «ее всю перекосило от ужаса», «when they show the faintest symptoms of wanting» — «будь у них хоть на грош желания», «Jem’s head at times was transparent» — «иногда я видела Джима насквозь» применяется метод нахождения переводческого эквивалента, при котором, ввиду невозможности адекватно передать идею тем же образом, что и в оригинале, создается другой, в большей или меньшей степени эквивалентный ситуативный контекст и подбирается соответствующая метафора или устойчивое выражение в переводящем языке. Так, образы смеха и шторма не связаны в понимании русскоговорящего читателя, более привычным представляется образная коннотация поведения субъекта — от смеха можно покатиться, падать, умирать, лопнуть и так далее. В случае с коннотацией «ужаса», можно с уверенностью сказать, что русскоязычному читателю более понятно отнесение подобных выражений чувств и эмоций к категориям состояния в безличных предложениях. Далее, в русском языке отсутствует образность выражения «проявлять хоть какие-то симптомы» («show the faintest symptoms» в оригинальном тексте), в русской культуре «симптомы» скорее ассоциируются с прямым значением — заболеванием физическим или психическим, вследствие чего с целью донесения идеи использовано знакомое всем носителям языка образное выражение «иметь хоть на грош». Также оправдана замена «transparent head» в английском на «видеть насквозь» в русском языке и вызванная этим вынужденная замена грамматической структуры и субъекта в предложении, так как человек с «прозрачной головой» не представляется русскоговорящему читателю человеком, ход мыслей которого очевиден.

Так, образы смеха и шторма не связаны в понимании русскоговорящего читателя, более привычным представляется образная коннотация поведения субъекта — от смеха можно покатиться, падать, умирать, лопнуть и так далее. В случае с коннотацией «ужаса», можно с уверенностью сказать, что русскоязычному читателю более понятно отнесение подобных выражений чувств и эмоций к категориям состояния в безличных предложениях. Далее, в русском языке отсутствует образность выражения «проявлять хоть какие-то симптомы» («show the faintest symptoms» в оригинальном тексте), в русской культуре «симптомы» скорее ассоциируются с прямым значением — заболеванием физическим или психическим, вследствие чего с целью донесения идеи использовано знакомое всем носителям языка образное выражение «иметь хоть на грош». Также оправдана замена «transparent head» в английском на «видеть насквозь» в русском языке и вызванная этим вынужденная замена грамматической структуры и субъекта в предложении, так как человек с «прозрачной головой» не представляется русскоговорящему читателю человеком, ход мыслей которого очевиден. Коннотации такого выражения будут варьироваться от «легкомысленного, беззаботного человека» до «человека с отсутствием мыслей».

Коннотации такого выражения будут варьироваться от «легкомысленного, беззаботного человека» до «человека с отсутствием мыслей».

Пример «ground, sky and houses melted into a mad palette» — «земля, небо, дома в бешеном круговороте слились перед глазами» иллюстрирует метод лексической замены. Ввиду невозможности передать конструкцию «melted into» буквальным значением («растаяли в») как в высшей степени непонятным и чуждым для русскоговорящего читателя, вводится контекстуальный синоним — «слились в». Наряду с этим, использовано лексическое добавление — «перед глазами», органично вписавшееся в грамматическую структуру и созданный образ.

К сожалению, переводчик данного произведения довольно часто вынужден прибегать к так называемой деметафоризации. Деметафоризация представляет собой отказ от передачи образного значения метафорического выражения и последующий перевод только его буквального значения. Этот прием используется в случае невозможности подобрать адекватный эквивалент в переводящем языке или отказаться от перевода данного слова или фразы (то есть применить так называемый метод опущения). Деметафоризация применена в примерах «I towered over him» — «он был гораздо ниже ростом», «my memory came alive» — «помню, …» и «raised on fish food» — отродясь не ел досыта». Возможно, переводчику таким образом хотелось избежать семантической или лексической перегруженности текста перевода. В случае с выражением «выращенный на корме для рыб» это оправдано еще и тем фактом, что русскоговорящему читателю образ человека, «выращенного на корме для рыб», не представится вполне таким же, как англоговорящему — в английском языке эта метафора закреплена в речи и сознании большинства людей. При этом, к сожалению, красота и яркость речевого выражения почти полностью утеряна, как и его метафоричность. Именно поэтому к деметафоризации принято прибегать лишь в тех редких случаях, когда остальные способы передачи метафоры на язык перевода оказались по какой-либо причине несостоятельными.

Деметафоризация применена в примерах «I towered over him» — «он был гораздо ниже ростом», «my memory came alive» — «помню, …» и «raised on fish food» — отродясь не ел досыта». Возможно, переводчику таким образом хотелось избежать семантической или лексической перегруженности текста перевода. В случае с выражением «выращенный на корме для рыб» это оправдано еще и тем фактом, что русскоговорящему читателю образ человека, «выращенного на корме для рыб», не представится вполне таким же, как англоговорящему — в английском языке эта метафора закреплена в речи и сознании большинства людей. При этом, к сожалению, красота и яркость речевого выражения почти полностью утеряна, как и его метафоричность. Именно поэтому к деметафоризации принято прибегать лишь в тех редких случаях, когда остальные способы передачи метафоры на язык перевода оказались по какой-либо причине несостоятельными.

Подводя итоги исследованию, мы можем сказать, что переводческим трансформациям подверглись 85 % рассмотренных метафор (замена грамматической конструкции — 15 %, антонимический перевод — 8 %, поиск эквивалента — 31 %, лексическая замена — 8 %, деметафоризация — 23 %).

Литература:

1. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс. Вступ. ст. // Теория метафоры: Сборник: Пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз. / Вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой; Общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской. — М.: Прогресс, 1990. — 512с. С.5–33.

2. Белокурова С. П. «Словарь литературоведческих терминов» [эл. ресурс]// URL: http://gramma.ru/LIT/?id=3.0&page=1&wrd= %CC %C5 %D2 %C0 %D4 %CE %D0 %C0&bukv= %CC

3. Википедия [эл. ресурс]// URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Убить_пересмешника

4. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка. М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1958. — 448 c. С.347–383

5. Куниловская М. А., Короводина, Н. В. Авторская метафора как объект перевода active metaphors in literary translation lingua mobilis/ Научный журнал № 4 (23) под ред. Селютина А. А. — Челябинск, 2010. — 127 стр. С. 73–82

73–82

6. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М., 1990. С. 387–415

Основные термины (генерируются автоматически): метафора, русский язык, грамматическая структура, лингвистическое средство выразительности, перевод, носитель языка, переводящий язык, адекватный эквивалент, английский язык, антонимический перевод.

Ключевые слова

метафора, антонимический перевод, генерализирующая метафора, деметафоризация, классификация метафор, когнитивная метафора, лексическая метафора, номинативная метафора, образная метафора, перевод метафор, перевод художественных произведений, полный перевод, приемы перевода, простая метафора, развернутая метафора, реализованная метафора. ,

реализованная метафора

,

реализованная метафораантонимический перевод, генерализирующая метафора, деметафоризация, классификация метафор, когнитивная метафора, лексическая метафора, метафора, номинативная метафора, образная метафора, перевод метафор, перевод художественных произведений, полный перевод, приемы перевода, простая метафора, развернутая метафора, реализованная метафора.

Похожие статьи

Антонимический перевод как переводческая трансформацияОдним из таких средств решения является антонимический перевод, который представляет собой замену отрицательной конструкции на утвердительную и наоборот. Интерпретация смысла с иностранного языка на переводимый представляет собой деятельность. ..

..

Проблемы

перевода метафоры (на материале современной…)2. Оригинальная метафора заменяется метафорой—эквивалентом.

Современный английский язык: учебник для вузов. — 4-е изд., испр. и доп. /

Специфика перевода английской медицинской терминологии на русский язык.

Особенности

перевода образного компонента значения…Задача переводчика — передать средствами переводящего языка точное содержание текста оригинала, сохранив единство формы и содержания. В наше время большое значение для построения лингвистической теории перевода имеют исследования в области…

Особенности

перевода метафор с английского языка на. ..

..Особенности перевода метафор с английского на русский язык на примере романа Харпер Ли «To kill a mockingbird» — «Убить пересмешника» в переводе Норы Галь и Раисы Облонской. К проблеме выбора способа перевода фоновых элементов с китайского языка на русский (на…

Особенности

перевода образных средств в англоязычном…Перевод разного рода стилистических функций с языка на язык требует особых

К средствам выражения экспрессии относятся: эпитет, метафора, метонимия, сравнение, фразеологизм и т. п

В таком случае подбирается эквивалент в языке перевода, если такой существует, или. ..

..

К вопросу о

переводе метафоры в англо—русских научных текстахВ рамках научного текста изучается стилистический прием метафоры, а также способы перевода метафоры в английском научном тексте на русский язык с учетом языковых особенностей русского научного текста.

Комплексная

лингвистическая характеризация и анализ…В данной статье приводятся результаты комплексного лингвистического исследования англоязычного терминофонда сферы финансового менеджмента с последующим анализом стратегий перевода данной области с английского на русский язык.

Перевод средств выразительности в публичных выступлениях. ..

..английский язык, описательный метод, перевод, внимание, средство выразительности, Россия, Крым, экономическая сфера, устный перевод, русский язык, ораторская речь, Ялтинская система, язык.

Антонимический перевод как переводческая трансформацияОдним из таких средств решения является антонимический перевод, который представляет собой замену отрицательной конструкции на утвердительную и наоборот. Интерпретация смысла с иностранного языка на переводимый представляет собой деятельность…

Проблемы

перевода метафоры (на материале современной…)2. Оригинальная метафора заменяется метафорой—эквивалентом.

Оригинальная метафора заменяется метафорой—эквивалентом.

Современный английский язык: учебник для вузов. — 4-е изд., испр. и доп. /

Специфика перевода английской медицинской терминологии на русский язык.

Особенности

перевода образного компонента значения…Задача переводчика — передать средствами переводящего языка точное содержание текста оригинала, сохранив единство формы и содержания. В наше время большое значение для построения лингвистической теории перевода имеют исследования в области…

Особенности

перевода образных средств в англоязычном…Перевод разного рода стилистических функций с языка на язык требует особых

К средствам выражения экспрессии относятся: эпитет, метафора, метонимия, сравнение, фразеологизм и т. п

п

В таком случае подбирается эквивалент в языке перевода, если такой существует, или…

Особенности

перевода метафор с английского языка на…Особенности перевода метафор с английского на русский язык на примере романа Харпер Ли «To kill a mockingbird» — «Убить пересмешника» в переводе Норы Галь и Раисы Облонской. К проблеме выбора способа перевода фоновых элементов с китайского языка на русский (на…

К вопросу о

переводе метафоры в англо—русских научных текстахВ рамках научного текста изучается стилистический прием метафоры, а также способы перевода метафоры в английском научном тексте на русский язык с учетом языковых особенностей русского научного текста.

Комплексная

лингвистическая характеризация и анализ…В данной статье приводятся результаты комплексного лингвистического исследования англоязычного терминофонда сферы финансового менеджмента с последующим анализом стратегий перевода данной области с английского на русский язык.

Перевод средств выразительности в публичных выступлениях…английский язык, описательный метод, перевод, внимание, средство выразительности, Россия, Крым, экономическая сфера, устный перевод, русский язык, ораторская речь, Ялтинская система, язык.

Достоевский: художественные метафоры и сравнения

к Федор Достоевский

Эти заметки были предоставлены членами сообщества GradeSaver. Мы благодарны за их вклад и призываем вас внести свой собственный вклад.

Мы благодарны за их вклад и призываем вас внести свой собственный вклад.

Автор Тимоти Секстон

Русская литература помешана на персонажах. Чрезмерное количество ссылок на любое лицо включает его полное имя, и нет ничего необычного в том, что рассказчик русской истории вводит какое-либо описание персонажа, используя строку, подобную приведенной выше. После этого вступления рассказчик продолжает давать важную информацию — имея в виду, что к этому моменту повествования читатель уже знаком с Акимом Петровичем примерно на двадцати страницах.

“ Это был человек старой закалки, кроткий как курица, воспитанный с младенчества до подобострастного холопства, и в то же время добродушный и даже честный человек ”.

В другом месте Достоевский строит образ из метафоры, накладывая изображения друг на друга. В то время как приведенный выше пример показывает, как работает метафора, непосредственно связанная со сравнением, здесь автор делает нечто более сложное с образным языком. Обратите внимание на тонкость того, что он делает здесь с предложением, расположенным между двумя простыми прямыми метафорами. Совершенно ясно, что ссылки на «муравья» и «животное» являются наблюдениями рассказчика, но предложение, связывающее эти две метафоры, построено менее прямо. Это по-прежнему голос рассказчика или повествование ненадолго проникло в сознание персонажа, чтобы сообщить нам, как он думает? Это имеет значение.

Обратите внимание на тонкость того, что он делает здесь с предложением, расположенным между двумя простыми прямыми метафорами. Совершенно ясно, что ссылки на «муравья» и «животное» являются наблюдениями рассказчика, но предложение, связывающее эти две метафоры, построено менее прямо. Это по-прежнему голос рассказчика или повествование ненадолго проникло в сознание персонажа, чтобы сообщить нам, как он думает? Это имеет значение.

«У него была настойчивость муравья. Разрушьте муравьиное гнездо, и они тотчас же начнут его заново возводить; разрушьте его снова, и они снова начнут без устали. Он был созидательным животным-домостроителем. »

В рассказе «Крокодил» Достоевский идет ва-банк на использование метафоры. Вместо того, чтобы довольствоваться набором примеров метафорических сравнений, изолированных по всему тексту, вся история представляет собой сконструированную метафору. Это история о работнике заведомо неэффективной российской бюрократии, которого буквально проглотил крокодил, но который на протяжении всего времени остается живым. Бюрократ, вынужденный жить во чреве зверя, — лишь один из аспектов метафорического измерения этой истории. Преследуя форму аллегории, каждый из главных героев рассказа также представляет другой аспект, связанный с современной бюрократической системой времен автора. То ли намеренно, то ли случайно Достоевский так и не удосужился закончить рассказ, и поэтому даже его окончание без развязки кажется метафорой, играющей в аллегории.

Бюрократ, вынужденный жить во чреве зверя, — лишь один из аспектов метафорического измерения этой истории. Преследуя форму аллегории, каждый из главных героев рассказа также представляет другой аспект, связанный с современной бюрократической системой времен автора. То ли намеренно, то ли случайно Достоевский так и не удосужился закончить рассказ, и поэтому даже его окончание без развязки кажется метафорой, играющей в аллегории.

Достоевский имеет репутацию одного из самых необычайно угрюмых и безжалостно депрессивных писателей во всей литературе, но это не означает, что он совершенно лишен чувства юмора. Возможно, это не его величайшее достоинство, но он не раз доказывает, что может создать образ из метафоры, что доказывает, что он не был полностью лишен чувства юмора:

«Шея у нее была тонкая, а фигура как у цыпленка, все кости торчали».

С другой стороны, если хочется увидеть, как чувство юмора Достоевского в полном расцвете проявляется в, казалось бы, самой нетипичной для серьезного русского писателя манере, достаточно взглянуть на название его рассказа «Чужая жена, или Муж под кроватью: необыкновенное приключение» и перейти оттуда к этому ключевому моменту, когда писатель высвобождает необычайно легкий штрих своим мастерством приведения метафоры в соответствие с настроением:

“ Иван Андреич, превратившийся из свирепого тигра в ягненка, робкий и кроткий, как мышь перед кошкой, едва смел дышать от ужаса, хотя мог бы знать по собственному опыту, что не все обиженные мужья кусаются ».

Обновите этот раздел!

Вы можете помочь нам, пересматривая, улучшая и обновляя эта секция.

Обновите этот разделПосле подачи заявки на раздел у вас будет 24 часа , чтобы отправить черновик. Редактор рассмотрит отправку и либо опубликует ее, либо предоставит отзыв.

Как цитировать https://www.gradesaver.com/dostoevsky-the-short-fiction/study-guide/metaphors-and-similes в формате MLA

Секстон, Тимоти. «Достоевский: метафоры и сравнения короткометражных произведений». GradeSaver, 14 ноября 2018 г. Интернет. Цитировать эту страницуРоссийское вторжение в Украину «Путин живет в исторических аналогиях и метафорах» :: English

Политолог Иван Крастев — проницательный наблюдатель за Владимиром Путиным. В интервью он говорит об изоляции российского президента, его понимании российской истории и о том, как он стал пленником собственной риторики.

Интервью провел Лотар Горрис

DER SPIEGEL: Господин Крастев, вы когда-нибудь были в Кремле?

Крастев: Нет, но однажды я встречался с Владимиром Путиным в Сочи, в кулуарах конференции вскоре после аннексии Крыма. Президент устроил ужин. Там был мой американский коллега, а также канцлер Австрии и министры иностранных дел Франции и Израиля. Вскоре стало ясно, что Путин чувствовал себя совершенно неправильно понятым. Он говорил о западном шовинизме и его лицемерии. Он сказал, что люди не поняли, что Крым — российский. Это те же аргументы, которые мы слышим сегодня, но я бы не сказал, что у Путина тогда был этот мессианизм.

Президент устроил ужин. Там был мой американский коллега, а также канцлер Австрии и министры иностранных дел Франции и Израиля. Вскоре стало ясно, что Путин чувствовал себя совершенно неправильно понятым. Он говорил о западном шовинизме и его лицемерии. Он сказал, что люди не поняли, что Крым — российский. Это те же аргументы, которые мы слышим сегодня, но я бы не сказал, что у Путина тогда был этот мессианизм.

DER SPIEGEL: Почему он там сейчас?

Крастев: Если ты 20 лет у власти в авторитарном государстве, никто больше не посмеет тебе перечить. Вы создали систему, вы сами стали системой, и вы не можете себе представить, чтобы вся страна этого не отражала. Вы также не можете представить себе кого-либо, кто мог бы стать адекватным преемником. Итак, пока вы живы, вы должны решать все проблемы самостоятельно. Для Путина Россия давно перестала быть страной в стандартном понимании; это своего рода историческое тело, которому 1000 лет.

DER SPIEGEL: Какое у вас впечатление о Путине?

Крастев: Очень умный и быстрый, прямолинейный, агрессивный. Саркастичен, когда разговаривает с кем-то с Запада. Но именно мелочи раскрывают больше всего о людях. Он рассуждал о ситуации на Донбассе как агент дипломатической службы, который знает, сколько людей проживает в каждом селе и как обстоят дела в каждом из них. Тот факт, что за политику в отношении России в администрации Обамы отвечали прежде всего женщины, он посчитал преднамеренной попыткой его унизить. Лицемерие Запада стало его навязчивой идеей, и оно отражается во всем, что делает российское правительство. Знаете ли вы, что в части своей декларации об аннексии Крыма он почти дословно заимствовал выдержки из поддержанной Западом декларации о независимости Косово? Или что нападение на Киев началось с разрушения телебашни так же, как НАТО атаковало телебашню в Белграде в 1999?

DER SPIEGEL: Почему он делает такие вещи?

Крастев: Потому что он хочет преподать нам урок. Потому что он хочет сказать нам: я научился у вас. Даже если это означает делать именно то, за что он нас ненавидит. В тот вечер в Сочи он выразил возмущение тем, что аннексию Крыма сравнили с гитлеровской аннексией Судетской области в 1938 году. Путин живет историческими аналогиями и метафорами. Те, кто враги вечной России, должны быть нацистами. Поэтому он поспешил представить конфликты на Донбассе как геноцид. Преувеличения Путина стали настолько чрезмерными, что больше не имели никакого отношения к реальности. Он стал заложником собственной риторики.

Потому что он хочет сказать нам: я научился у вас. Даже если это означает делать именно то, за что он нас ненавидит. В тот вечер в Сочи он выразил возмущение тем, что аннексию Крыма сравнили с гитлеровской аннексией Судетской области в 1938 году. Путин живет историческими аналогиями и метафорами. Те, кто враги вечной России, должны быть нацистами. Поэтому он поспешил представить конфликты на Донбассе как геноцид. Преувеличения Путина стали настолько чрезмерными, что больше не имели никакого отношения к реальности. Он стал заложником собственной риторики.

DER SPIEGEL: Является ли Путин злым человеком?

Крастев: Постоянно говорит о предательстве и обмане. С Запада. Из отдельных, бывших советских республик. В 2008 году, во время войны с Грузией, он встретился с Алексеем Венедиктовым, главным редактором радиостанции «Эхо Москвы», которая была одним из последних критически настроенных СМИ в стране, пока не была закрыта на прошлой неделе. Путин спросил, знает ли Венедиктов, чем он, Путин, занимался на своей предыдущей работе. — Господин Президент, — ответил Венедиктов, — мы все знаем, откуда вы родом. Вы знаете, сказал Путин, что мы делали с предателями на моей предыдущей работе? Да, знаем, — сказал Венедиктов. И знаете, почему я говорю с вами? Потому что ты враг, а не предатель! По мнению Путина, Украина совершила величайшее преступление, какое только можно вообразить: она предала Россию.

Путин спросил, знает ли Венедиктов, чем он, Путин, занимался на своей предыдущей работе. — Господин Президент, — ответил Венедиктов, — мы все знаем, откуда вы родом. Вы знаете, сказал Путин, что мы делали с предателями на моей предыдущей работе? Да, знаем, — сказал Венедиктов. И знаете, почему я говорю с вами? Потому что ты враг, а не предатель! По мнению Путина, Украина совершила величайшее преступление, какое только можно вообразить: она предала Россию.

DER SPIEGEL: В шпионских романах Джона ле Карре все держится на предательстве.

Крастев: Следует также отметить, что западные СМИ способствовали созданию ложного образа Путина. Во-первых, говорят, что Путин коррумпирован. Это правда. Но объясняет ли это его политику? Путин возглавляет ядерную державу уже 20 лет. Он мыслит категориями истории, предательства и злого умысла. Для такого человека коррупция — всего лишь инструмент власти. Деньги, возможно, были важны для Путина, когда он был моложе, но не сейчас. Во-вторых, говорят, что Путин — циничный игрок, обманщик. В 2011 году Путин заявил, что протесты против него были организованы посольством США. Западные аналитики сказали, что это пропаганда, потому что он знал, что это неправда. Во время того ужина мне стало ясно: он действительно в это верит. В его понимании истории вещи никогда не происходят спонтанно. Если люди демонстрируют, он не спрашивает: почему они на улицах? Он спрашивает: кто послал их? Когда мы поверим ему на слово, он больше не удивит нас. Если вы прочтете его эссе от июля прошлого года, в котором он писал, что украинцы и русские — единый народ и он никогда не примет антироссийскую Украину, то узнаете, каковы именно его намерения. И в-третьих, они говорят, что Путин — человек чрезвычайно стратегический и тактический.

Во-вторых, говорят, что Путин — циничный игрок, обманщик. В 2011 году Путин заявил, что протесты против него были организованы посольством США. Западные аналитики сказали, что это пропаганда, потому что он знал, что это неправда. Во время того ужина мне стало ясно: он действительно в это верит. В его понимании истории вещи никогда не происходят спонтанно. Если люди демонстрируют, он не спрашивает: почему они на улицах? Он спрашивает: кто послал их? Когда мы поверим ему на слово, он больше не удивит нас. Если вы прочтете его эссе от июля прошлого года, в котором он писал, что украинцы и русские — единый народ и он никогда не примет антироссийскую Украину, то узнаете, каковы именно его намерения. И в-третьих, они говорят, что Путин — человек чрезвычайно стратегический и тактический.

DER SPIEGEL: Вы не верите, что он действует рационально?

Крастев: Говорят, что Путин несколько часов смотрел по телевидению смерть Каддафи. И что его решение отобрать пост президента у Медведева, что изначально не входило в план, было реакцией на это, потому что он не хотел встретить тот же конец, что и Каддафи, казненный собственными людьми. С циничными, расчетливыми людьми можно договариваться, потому что они знают, что и от них можно получить выгоду. Но Путин, похоже, радикализировался с возрастом, возможно, даже во время изоляции от COVID. Он на миссии, и избегание риска больше не является для него категорией. Это может показаться слишком психологизированным, но он принадлежит к последнему советскому поколению. Его работа в качестве агента КГБ заключалась в том, чтобы защищать и защищать Советский Союз. Но он и его коллеги-агенты не смогли его защитить. Советский Союз развалился в одночасье без войны, без вторжения. Путин и КГБ не поняли, что произошло. Они потерпели неудачу. Думаю, у него сильное чувство вины.

С циничными, расчетливыми людьми можно договариваться, потому что они знают, что и от них можно получить выгоду. Но Путин, похоже, радикализировался с возрастом, возможно, даже во время изоляции от COVID. Он на миссии, и избегание риска больше не является для него категорией. Это может показаться слишком психологизированным, но он принадлежит к последнему советскому поколению. Его работа в качестве агента КГБ заключалась в том, чтобы защищать и защищать Советский Союз. Но он и его коллеги-агенты не смогли его защитить. Советский Союз развалился в одночасье без войны, без вторжения. Путин и КГБ не поняли, что произошло. Они потерпели неудачу. Думаю, у него сильное чувство вины.

DER SPIEGEL: В то время Путин находился в Восточной Германии.

Крастев: Что делает вещи еще интереснее. Трудно понять свою страну, когда она резко меняется, а ты живешь за границей. Со стороны происходящее кажется загадкой, каким-то заговором, непостижимым. Но то, что он испытал и постиг, было национальной эйфорией в Германии, когда пала Берлинская стена, потому что он был там. В своем эссе он пишет, что между Украиной и Россией воздвигнута стена и что эта стена должна пасть. Таким образом, то, что сейчас происходит в Украине, в глазах Путина — это мирное воссоединение.

Но то, что он испытал и постиг, было национальной эйфорией в Германии, когда пала Берлинская стена, потому что он был там. В своем эссе он пишет, что между Украиной и Россией воздвигнута стена и что эта стена должна пасть. Таким образом, то, что сейчас происходит в Украине, в глазах Путина — это мирное воссоединение.

DER SPIEGEL: Звучит трагично.

Крастев: Трагедия в том, что мы наблюдаем насильственную реколонизацию Украины, а не мирное воссоединение. Это непонимание того, как устроен мир, вызывает у Путина недовольство. Он действительно считает, что это не война, а спецоперация, потому что войны между отдельными людьми быть не может. И он никогда не поверит тем людям, которые говорят ему, что это неправда. Путин считает себя отцом русской нации. Возможно, он есть, возможно, нет, но ясно одно: Путин невольно стал отцом украинской нации. Именно аннексия Крыма и Донбасса изначально создала украинскую идентичность, основанную на двух принципах: противостояние России и противостояние Путину. Теперь он попадает в ситуацию, известную нам из русской литературы, когда отец говорит сыну: я тебя создал, но теперь я должен тебя убить. При этом Путин уничтожает именно ту российскую идентичность, о которой он постоянно говорит. В 2014 году подавляющее большинство россиян поддержало аннексию Крыма. Но они были просто зрителями, аплодирующими, глядя на происходящее. Теперь российские солдаты не только умирают, но и убивают тех, кого сам Путин назвал своими братьями. А население страдает под санкциями.

Теперь он попадает в ситуацию, известную нам из русской литературы, когда отец говорит сыну: я тебя создал, но теперь я должен тебя убить. При этом Путин уничтожает именно ту российскую идентичность, о которой он постоянно говорит. В 2014 году подавляющее большинство россиян поддержало аннексию Крыма. Но они были просто зрителями, аплодирующими, глядя на происходящее. Теперь российские солдаты не только умирают, но и убивают тех, кого сам Путин назвал своими братьями. А население страдает под санкциями.

DER SPIEGEL: Является ли президент Украины Владимир Зеленский чем-то вроде анти-Путина?

Крастев: Путин олицетворяет Россию, но на Украине никогда не было никого, кто олицетворяет эту страну. Две недели назад это стало дракой между двумя мужчинами. Есть знаменитое видео последних минут украинских пограничников на Змеином острове в Черном море, которым угрожал российский флот и которые в ответ сказали: «Иди на хуй». Это напоминает мне битву за Брестскую крепость в Отечественной войне Советского Союза против фашистской Германии. В течение 40 дней их осаждали немцы, но советские солдаты отказывались сдаваться, когда под Москвой собрались гитлеровские войска. Сейчас Зеленский стоит в Киеве и говорит: Мы здесь в подполье. Мы идем защищать Киев. И мы победим, потому что мы на правильной стороне. Миф о Советском Союзе и героической борьбе с нацистами на самом деле воплощен не Путиным, а Зеленским.

В течение 40 дней их осаждали немцы, но советские солдаты отказывались сдаваться, когда под Москвой собрались гитлеровские войска. Сейчас Зеленский стоит в Киеве и говорит: Мы здесь в подполье. Мы идем защищать Киев. И мы победим, потому что мы на правильной стороне. Миф о Советском Союзе и героической борьбе с нацистами на самом деле воплощен не Путиным, а Зеленским.

DER SPIEGEL: Роли поменялись?

Крастев: Точно. Путин хотел узаконить вторжение в Украину, заявив, что Россия снова должна защищаться от нацистов. Именно поэтому он постоянно говорит о денацификации Украины. Однако на самом деле именно президент Зеленский, сам еврей, сопротивляется превосходящей силе.

DER SPIEGEL: Верите ли вы, что русский народ поддерживает вторжение так же, как и аннексию Крыма?

Крастев: Есть много россиян, которым не нравится то, что происходит, и которые не обязательно являются поклонниками Путина, людьми, страдающими от коррупции и его репрессий, но которые до сих пор хранят молчание, потому что ситуация такова. это так, и так было всегда. Они жили своей жизнью, не интересовались политикой, да и какая альтернатива Путину вообще была бы? Но мы должны быть честными: эти русские тоже не всегда были довольны тем, как к ним относится Запад, и они также не были бы рады вступлению Украины в НАТО. Такова Россия. Но это не война русских, это война Путина. Все эти аполитичные сторонники Путина, которые кивают, когда Путин говорит, что Россия должна подняться с колен и гордиться собой, впервые задают себе самый болезненный вопрос, какой только можно задать авторитарному лидеру: знает ли он что он делает? Он все еще в своем уме?

это так, и так было всегда. Они жили своей жизнью, не интересовались политикой, да и какая альтернатива Путину вообще была бы? Но мы должны быть честными: эти русские тоже не всегда были довольны тем, как к ним относится Запад, и они также не были бы рады вступлению Украины в НАТО. Такова Россия. Но это не война русских, это война Путина. Все эти аполитичные сторонники Путина, которые кивают, когда Путин говорит, что Россия должна подняться с колен и гордиться собой, впервые задают себе самый болезненный вопрос, какой только можно задать авторитарному лидеру: знает ли он что он делает? Он все еще в своем уме?

DER SPIEGEL: Вот эти фотографии Путина, сидящего за бесконечно длинным столом, вдали от других участников встречи. На одном из недавних показан он с советниками в Кремле в начале вторжения. Фотографии, конечно, не могут быть случайностью, но в чем заключается послание Путина?

Крастев: Похоже, в его окружении существует глубокая одержимость COVID. К тому же Путина всегда считали человеком, далеким от своих советников и от политической элиты. Вокруг него какое-то одиночество, в чем-то отражающее одиночество России. Вот почему его не волнует изоляция России, так как он сам одинок. Он также считает себя единственным, кто действительно понимает, что происходит. Меня потрясло то видео, на котором он встречается с Советом Безопасности России. Все эти важные фигуры, которые явно не знали, чего от них ждут, и чувствовали себя некомфортно, потому что они, конечно, знали, что никогда не смогут проявить инакомыслие, даже несмотря на то, что некоторые из них, вероятно, обеспокоены тем саморазрушительным путем, по которому сейчас идет Россия. . А потом было агрессивное, унизительное доминирование Путина, открыто демонстрирующего, что он не разделяет их взглядов и что ему совершенно наплевать на то, что они говорят.

К тому же Путина всегда считали человеком, далеким от своих советников и от политической элиты. Вокруг него какое-то одиночество, в чем-то отражающее одиночество России. Вот почему его не волнует изоляция России, так как он сам одинок. Он также считает себя единственным, кто действительно понимает, что происходит. Меня потрясло то видео, на котором он встречается с Советом Безопасности России. Все эти важные фигуры, которые явно не знали, чего от них ждут, и чувствовали себя некомфортно, потому что они, конечно, знали, что никогда не смогут проявить инакомыслие, даже несмотря на то, что некоторые из них, вероятно, обеспокоены тем саморазрушительным путем, по которому сейчас идет Россия. . А потом было агрессивное, унизительное доминирование Путина, открыто демонстрирующего, что он не разделяет их взглядов и что ему совершенно наплевать на то, что они говорят.

DER SPIEGEL: Но в чем был смысл всего этого?

Крастев: Он хотел показать миру, что эти люди не без вины. Он хотел разделить ответственность. И я узнал еще кое-что: что российская элита была, пожалуй, застигнута врасплох даже в большей степени, чем мы на Западе. И я думаю, что радикальный подход американского правительства к обнародованию своей разведывательной информации помог разрушить нарратив Путина.

Он хотел разделить ответственность. И я узнал еще кое-что: что российская элита была, пожалуй, застигнута врасплох даже в большей степени, чем мы на Западе. И я думаю, что радикальный подход американского правительства к обнародованию своей разведывательной информации помог разрушить нарратив Путина.

DER SPIEGEL: Какой рассказ?

Крастев: Что Россия — жертва. Вы можете критиковать украинское правительство и отвергать Запад, но когда вы говорите, что Зеленский — нацист, это не просто абсурдно, это разрушает послевоенный интеллектуальный и моральный фундамент мира. Одно из самых важных правил заключается в том, что вам не разрешается опошлять нацизм. И он также нарушил еще одно важное правило времен холодной войны: не говорить о ядерном оружии. Оружие есть, оно всегда было. Мы знаем, что они есть в России. Мы знаем, что они есть в США. Но в последние 30 лет политики договорились не обсуждать их, а тем более угрожать их применением. На третий день войны, когда вторжение забуксовало, именно этим и начал заниматься Путин. И предупреждение о том, что Украина может их приобрести и использовать. Это жестоко и в то же время немного глупо: если вы надеетесь на умиротворение Запада, вы должны представить историю, в которую люди поверят. Но нет ни одного.

На третий день войны, когда вторжение забуксовало, именно этим и начал заниматься Путин. И предупреждение о том, что Украина может их приобрести и использовать. Это жестоко и в то же время немного глупо: если вы надеетесь на умиротворение Запада, вы должны представить историю, в которую люди поверят. Но нет ни одного.

DER SPIEGEL: Неужели Путин настолько изолирован, что может просто нажать ядерную кнопку самостоятельно?

Крастев: Его изоляция может привести его к чему угодно. С другой стороны, ситуация настолько сложная, что он может следовать стратегии безумца Никсона.

DER SPIEGEL: Какое-то время во время войны во Вьетнаме президент США Ричард Никсон предположительно придерживался стратегии, пытаясь казаться настолько иррациональным и злым, что даже использовал ядерное оружие, и все это в попытке заставить Северный Вьетнам сдаваться. Как мы знаем, тактика не сработала. С другой стороны, Никсон вполне мог быть немного не в себе — депрессия, бессонница, алкоголь.

Крастев: Я не знаю, развернет ли когда-нибудь Путин ядерное оружие. Я слушал американского генерала Дэвида Петреуса на Мюнхенской конференции по безопасности, человека, который руководил несколькими вторжениями. Я знаю, как это делается, сказал он. Военных лидеров интересуют только возможности. Даже если я не согласен с этим подходом, это довольно рациональный способ мышления. Петреус сказал, что у Путина есть все возможности, необходимые для вторжения, поэтому высока вероятность того, что он это сделает. Фиона Хилл, написавшая замечательную книгу о Путине, недавно сказала в интервью: Путин сделает то, что, по его словам, он собирается сделать. Это тоже один из месседжей Путина в видео с Советом безопасности России: кто-то всерьез верит, что эти люди меня остановят? Люди, кстати, которых точно не подозревают в симпатиях к Западу, просто они думают, что могут быть лучшие способы справиться с Украиной, чем уничтожить ее и убить Зеленского.

DER SPIEGEL: Аналитики считают, что Путин удивлен тем, что его планы не сработали, как он думал.

Крастев: Потому что украинцы защищаются, а Зеленский остался в Киеве. Путин должен понять, что простым убийством Зеленского дело не закончится. Нормальные украинцы выходом в деревню стоят перед русскими солдатами и кричат: Назад! Что ты здесь делаешь? У солдат нет ответов. Санкции также удивят его. Путинский образ Запада — что-то вроде карикатуры. Состояние Запада как бы напоминает ему о последних днях Советского Союза. Это случилось с нами, теперь их очередь. Они рушатся. Путин думал, что Европа попытается уклониться от трудных решений. Санкции изменили все. Они меняют повседневную жизнь российского среднего класса. Раньше они были просто наблюдателями, а теперь могут воочию ощутить последствия путинской политики.

DER SPIEGEL: Российский средний класс может радикализироваться либо против Путина, либо в его пользу.

Крастев: Во время пандемии я путешествовал совсем немного. Нет ничего более удручающего, чем эти пустые аэропорты. Теперь война выводит людей на улицы. Украинцы, которые бегут. Европейцы, которые на демонстрации. А есть одно видео из Москвы, на котором видна огромная толпа людей перед ИКЕА, снятое в последний день перед ее закрытием. Все они хотели пройтись по магазинам в последний раз. Покупки в ИКЕА — это часть их образа жизни, что-то, что отвлекает их от авторитарной реальности так же, как поездки в Германию, лыжные каникулы в Китцбюэле и лето, проведенное на Средиземном море.

Теперь война выводит людей на улицы. Украинцы, которые бегут. Европейцы, которые на демонстрации. А есть одно видео из Москвы, на котором видна огромная толпа людей перед ИКЕА, снятое в последний день перед ее закрытием. Все они хотели пройтись по магазинам в последний раз. Покупки в ИКЕА — это часть их образа жизни, что-то, что отвлекает их от авторитарной реальности так же, как поездки в Германию, лыжные каникулы в Китцбюэле и лето, проведенное на Средиземном море.

DER SPIEGEL: Они были частью мирового среднего класса. Они хотели жить красивой жизнью и путешествовать, как и все остальные.