Смирнова М.А. Понятие «метафора» и подходы к ее изучению

Смирнова Мария Алексеевна

ГБОУ школа №94 Выборгского района г. Санкт-Петербурга

учитель английского языка

Библиографическая ссылка на статью:

Смирнова М.А. Понятие «метафора» и подходы к ее изучению // Филология и литературоведение. 2014. № 9 [Электронный ресурс]. URL: https://philology.snauka.ru/2014/09/960 (дата обращения: 12.04.2021).

Понятие «метафора» и подходы к ее изучению

Определение метафоры

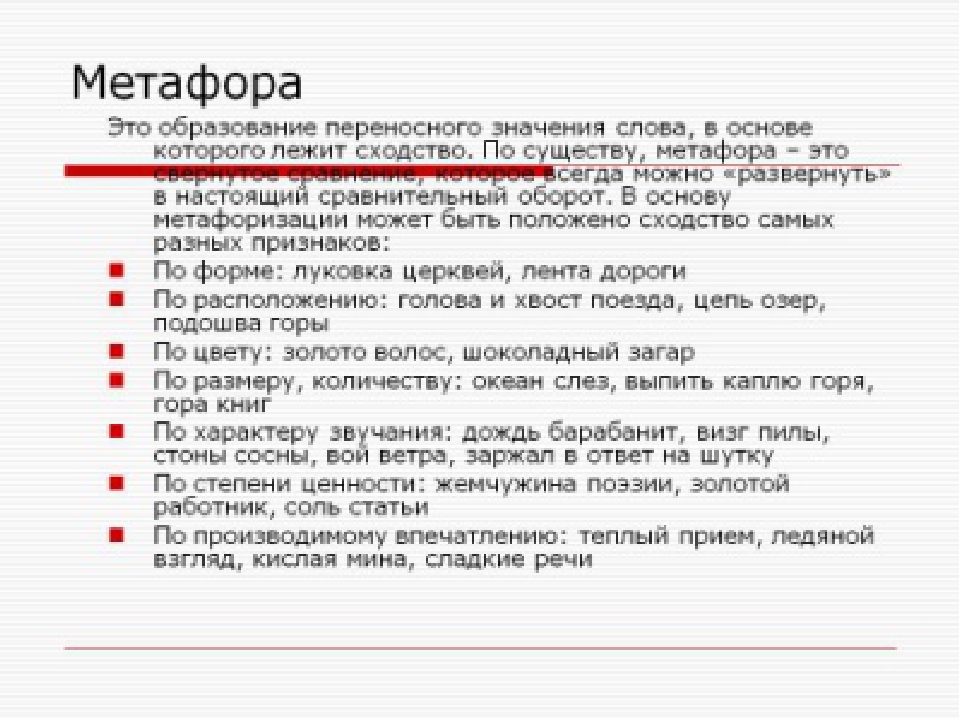

Наиболее распространенным в лингвистике определением метафоры является следующее: «Метафора (метафорическая модель) – уподобление одного явления другому на основе семантической близости состояний, свойств, действий, характеризующих эти явления, в результате которого слова (словосочетания, предложения), предназначенные для обозначения одних объектов (ситуаций) действительности, употребляются для наименования других объектов (ситуаций) на основании условного тождества приписываемых им предикативных признаков» [Глазунова, 2000, с. 177-178].

При использовании метафоры две мысли (два понятия) о разных вещах взаимодействуют между собой внутри одного слова или выражения, значение которого и есть результат этого взаимодействия.

В образовании и, соответственно, анализе метафоры участвуют четыре компонента:

- две категории объектов;

- свойства двух категорий;

Метафора отбирает признаки одного класса объектов и прилагает их к другому классу или индивиду – актуальному субъекту метафоры. Взаимодействие с двумя различными классами объектов и их свойствами создает основной признак метафоры – ее двойственность.

Живая метафора на момент ее порождения и осмысления предполагает взаимодействие двух денотатов, того, что с чем-то сравнивают и того, с чем сравнивают, причем имя последнего становится именем первого, приобретая метафорическое значение. Языковая метафора – это важный фактор в развитии языка.

Р. Хоффман писал: «Метафора может быть применена в качестве орудия описания и объяснения в любой сфере: в психотерапевтических беседах и в разговорах между пилотами авиалиний, в ритуальных танцах и в языке программирования, в художественном воспитании и в квантовой механике. Метафора, где бы она нам ни встретилась, всегда обогащает понимание человеческих действий, знаний и языка» [Hoffman, 1987, с.152].

Английский ученый Э. Ортони определил три основные причины использования метафоры в повседневной жизни:

- Они помогают нам говорить кратко.

- Они делают нашу речь яркой.

- Они позволяют выражать невыразимое [Ортони, 1990, с.215].

Мы часто пользуемся метафорами, потому что это быстро, лаконично, точно и понятно всем.

Согласно Н.Д. Арутюновой, можно выделить следующие типы языковой метафоры:

1) номинативная метафора (перенос названия), состоящая в замене одного значения другим;

2) образная метафора, рождающая вследствие перехода идентифицирующего значения в предикатное и служащая развитию фигуральных значений и синонимических средств языка;

3) когнитивная метафора, возникающая в результате сдвига сочетаемости предикативных слов и создающая полисемию;

4) генерализующая метафора, стирающая в лексическом значении слова границы между логическими порядками и стимулирующая возникновение логической полисемии [Арутюнова, 1998, с.366].

Типология метафор М.В. Никитина строится на том, что сходство признаков в денотатах, которые служат основанием для переноса имени и соответствующей метафорической перестройки прямого значения, может быть разной природы. Если сходство содержится в самих аналогически сравниваемых вещах, то мы имеем дело с онтологической метафорой: прямой и структурной. В случае прямой метафоры признаки имеют одинаковую физическую природу («медведь»: 1. вид животного – неуклюжего 2. неуклюжий человек), а в случае структурной – сходство носит структурный характер, то есть признаки играют структурную роль в природе двух денотатов (Ср.: прием пищи, прием гостей, прием информации). В обоих случаях сходство признаков присутствует и до сравнения и только лишь обнаруживается в нем. Когда признаки сходства находятся в сравниваемых сущностях, но онтологически различны и по физической природе, и по структурной роли, а момент сходства возникает лишь при восприятии, речь идет о

Если сходство содержится в самих аналогически сравниваемых вещах, то мы имеем дело с онтологической метафорой: прямой и структурной. В случае прямой метафоры признаки имеют одинаковую физическую природу («медведь»: 1. вид животного – неуклюжего 2. неуклюжий человек), а в случае структурной – сходство носит структурный характер, то есть признаки играют структурную роль в природе двух денотатов (Ср.: прием пищи, прием гостей, прием информации). В обоих случаях сходство признаков присутствует и до сравнения и только лишь обнаруживается в нем. Когда признаки сходства находятся в сравниваемых сущностях, но онтологически различны и по физической природе, и по структурной роли, а момент сходства возникает лишь при восприятии, речь идет о

Сходство онтологической (прямой и структурной) метафоры с синестезической заключается в том, что в каждом случае, всякий раз по своему, стремятся на основе какого-либо сходства обозначить и описать объект сравнения по собственным признакам этого объекта. Им противостоит

Дж. Лакофф и М. Джонсон выделяют два типа метафор: онтологические, то есть метафоры, позволяющие видеть события, действия, эмоции, идеи и т. д. как некую субстанцию (the mind is an entity, the mind is a fragile thing), и ориентированные, или ориентационные, то есть метафоры, не определяющие один концепт в терминах другого, но организующие всю систему концептов в отношении друг к другу (happy is up, sad is down; conscious is up, unconscious is down).

Средством передачи метафорического значения может быть и грамматика. Под грамматической метафорой в лингвистике понимается намеренный перенос категориальных признаков одной грамматической категории в сферу действия другой грамматической категории с целью создания нового дополнительного смысла, который уже не обязательно является грамматическим [Масленникова, 2006, с. 23].

23].

Выделяют три пути грамматической метафоризации:

1) Контраст между грамматическим значением формы и контекстом;

2) Контраст между грамматическим значением формы и ее лексическим наполнением;

При сравнении лексической и грамматической метафоры отмечают следующие различия: метафоризация в грамматике ограничена малым числом оппозиций и закрытым типом грамматической системы, кроме того, грамматическая метафора характеризуется однонаправленностью, а не наоборот, хотя и обратные случаи не исключены.

Подходы к изучению метафоры

Отношение к метафоре с момента ее возникновения является неоднозначным. Метафору рассматривали с разных точек зрения, отрицали, отводили ей второстепенные роли. Платон не одобрял использование изобразительных средств языка, Цицерон воспринимал метафору как ненужное изобретение. Долгое время преобладало именно такое негативное отношение к метафоре.

Начало изучению метафоры положил Аристотель. Метафорические переносы рассматривались им как весомое средство языка, которое имело положительное воздействие на слушателя и усиливало аргументацию. Основой метафорического переноса Аристотель обозначал подобие двух предметов и считал его основным средством познания.

Метафоры, по мнению Ф. Ницше, являются самыми эффективными, естественными, точными и простыми средствами языка [Ницше, 1990, с.390].

В классической риторике метафора была представлена в основном как отклонение от нормы – перенос имени одного предмета на другой. Целью данного переноса является либо заполнение отсутствия в системе одного языка эквивалента для лексической единицы другого языка (лексической лакуны), либо некое «украшение» речи.

Позднее проблема метафоры переместилась из риторики в лингвистику. Таким образом возникла сравнительная концепция метафоры, в которой метафора позиционировалась как изобразительное переосмысление обычного наименования. Метафора представлялась как скрытое сравнение. Теория сравнения утверждала, что метафорическое высказывание связано со сравнением двух или более объектов.

Метафора представлялась как скрытое сравнение. Теория сравнения утверждала, что метафорическое высказывание связано со сравнением двух или более объектов.

Традиционная (сравнительная) точка зрения на метафору выделяла только лишь несколько подходов к способу образования метафоры и ограничивала применение термина «метафора» также только некоторыми из возникших случаев. Это вынуждает рассматривать метафору только как языковое средство, как результат замены слов или контекстных сдвигов, в то время как в основе метафоры лежит заимствование идей.

По мнению М. Блэка, существуют две причины метафорического словоупотребления: автор прибегает к метафоре при невозможности найти прямой эквивалент метафорического значения или при использовании метафорической конструкции с чисто стилистическими целями. Метафорический перенос, по его мнению, сочетает в себе уникальность семантического значения и стилистический потенциал [Блэк, 1990, с.156].

Д. Дэвидсон выдвигал теорию о том, что метафора обладает лишь своим прямым словарным значением. И именно личность истолкователя определяет метафорическое значение образа [Дэвидсон, 1990, с.174].

Одной из популярных теорий метафоры является когнитивная теория Дж. Лакоффа и М. Джонсона. По их мнению, метафоризация основана на взаимодействии двух структур знаний: структуры-«источника» и структуры-«цели». Область источника в когнитивной теории представляет собой опыт человека. Область цели – менее конкретное знание, «знание по определению». Данный подход оказался плодотворным, поскольку позволял определить метафору не только в терминах лингвистического явления, но и как явления мыслительного.

Когнитивный подход к изучению метафоры

В конце 70-х годов языкознание проявило интерес к когнитивным структурам, составляющим основу языковой компетенции и речевой реализации. Возникло новое направление – когнитивная лингвистика, которая представляет собой новый подход к исследованию естественного языка, при котором язык понимается как инструмент для организации, обработки и передачи информации и как разновидность способности человека к познанию (наряду с другими когнитивными способностями – памятью, вниманием, мышлением, восприятием). Семантика занимает основное место в этой области, основным объектом ее исследования является значение. Одной из главных теоретических проблем – соотношение семантики с действительностью. Основной интерес когнитивных лингвистов сосредоточен в таких явлениях как прототипичность, регулярная полисемия, когнитивные модели и метафора в качестве универсального когнитивного приема. Особое место в когнитивной лингвистике заняла теория метафоры. Метафору в современной лингвистике рассматривают как основную ментальную операцию, как способ познания, категоризации, концептуализации, оценки и объяснения мира. На феномен метафоричности мышления обращали внимание такие ученые, исследователи и писатели как Д. Вико, Ф. Ницше, А. Ричардс, Х. Ортега-и-Гассет, Э. МакКормак, П. Рикер, Э. Кассирер, М. Блэк, М. Эриксон и другие [Будаев, 2007, с.16].

Семантика занимает основное место в этой области, основным объектом ее исследования является значение. Одной из главных теоретических проблем – соотношение семантики с действительностью. Основной интерес когнитивных лингвистов сосредоточен в таких явлениях как прототипичность, регулярная полисемия, когнитивные модели и метафора в качестве универсального когнитивного приема. Особое место в когнитивной лингвистике заняла теория метафоры. Метафору в современной лингвистике рассматривают как основную ментальную операцию, как способ познания, категоризации, концептуализации, оценки и объяснения мира. На феномен метафоричности мышления обращали внимание такие ученые, исследователи и писатели как Д. Вико, Ф. Ницше, А. Ричардс, Х. Ортега-и-Гассет, Э. МакКормак, П. Рикер, Э. Кассирер, М. Блэк, М. Эриксон и другие [Будаев, 2007, с.16].

При метафорическом переосмыслении в ходе когнитивного процесса говорящий исследует участки своей долговременной памяти, обнаруживает два референта (часто логически несовместимых), устанавливает между ними осмысленное взаимоотношение и, тем самым, создает метафору. Осмысленное взаимоотношение устанавливается на основании обнаружения ряда общих для двух референтов признаков. Данные признаки отражаются в структуре лексического значения.

Поскольку лексическое значение слова неоднородно, интерес представляет анализ того, какая часть значения подвергается метафорическому переосмыслению, какие семантические признаки оказываются основанием для формирования нового, метафорического значения. В структуре лексического значения слова с точки зрения когнитивного аспекта можно выделить две части: интенсионал и импликационал. Интенсионал является множеством семантических признаков (сем), которыми должен обладать денотат, чтобы причисляться к данному классу. Импликационал тоже является множеством семантических признаков, но множеством, ассоциативно образуемым из интенсионала. При метафорическом переосмыслении слов в первую очередь импликациональные признаки (не исключая и интенсиональные) вовлекаются в перестройку семантики слова. Какая-то часть этих признаков образует содержание дифференциальной части производного метафорического значения [Никитин, 2001, с.36].

Какая-то часть этих признаков образует содержание дифференциальной части производного метафорического значения [Никитин, 2001, с.36].

У слова нет конечного перечня значений, а есть некое исходное значение модели семантической деривации, породившие некоторое число значений, способных породить неконечное число производимых значений. Однако у разных значений есть разный шанс осуществиться. Существуют два момента, определяющих возможность реализации того или иного значения данным словом. Это: 1.потребность в номинации соответствующего концепта и 2.сила, яркость ассоциативной связи двух концептов (исходного и переносно обозначаемого). Совокупность действия этих факторов увеличивает шанс реализации производного значения. Объективно судить о метафорическом потенциале слов можно только на основе зафиксированных случаев их переносного употребления на основе аналогического сходства с учетом метафор. В конечном счете, все сводится к сопоставлению когнитивно эквивалентных концептов по способу их выражения, прямому или переносному [Никитин, 2001, с.43-44].

Особое место в становлении когнитивной теории отводится Дж. Лакоффу и М. Джонсону. Именно в ней метафора как объект исследования переводится в когнитивно-логическую парадигму и исследуется с точки зрения ее связи с глубинными когнитивными структурами и процессом категоризации мира, ими была разработана теория, которая внесла некую системность в описание когнитивного механизма метафоры и приведено большое количество примеров, подтверждающих данную теорию. Ключевая идея Дж. Лакоффа и М. Джонсона состоит в том, что метафоры как языковые выражения становятся возможны в силу того, что понятийная система человека метафорична в своей основе. То есть осмысление и переживание явлений одного рода в терминах явлений другого рода – это коренное свойство нашего мышления. «Метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении и действии. Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы мыслим и действуем, метафорична по самой своей сути» [Лакофф, 1990, с. 387]. Развивая свою концепцию, Дж. Лакофф исходил из того, что многие утверждения относительно метафоры оказываются ложными:

387]. Развивая свою концепцию, Дж. Лакофф исходил из того, что многие утверждения относительно метафоры оказываются ложными:

- Любой предмет можно понимать буквально, без метафоры.

- Самое распространенное употребление метафоры — в поэзии.

- Метафоры — только языковые выражения.

- Метафорические выражения по своей сущности не правдивы.

- Только буквальный язык может быть правдивым [Лакофф, 1990, с. 390].

Придерживаясь взгляда Дж. Лакоффа на когнитивную теорию метафоры, основную ее идею можно выразить следующим образом: основой процесса метафоризации является взаимодействие двух концептуальных доменов – сферы-источника (source domain) и сферы-мишени (target domain). В результате метафорической проекции (metaphorical mapping) из сферы-источника в сферу-мишень сформировавшиеся в результате опыта взаимодействия человека с окружающим миром элементы сферы-источника структурируют менее понятную сферу-мишень, что составляет сущность когнитивного потенциала метафоры. Сфера-источник является более конкретным знанием, легче передается одним человеком другому, основана непосредственно на опыте взаимодействия человека с действительностью, в то время как сфера-мишень – это менее конкретное, менее определенное знание. Базовым источником знаний, составляющим концептуальные домены, является опыт взаимодействия человека с окружающим миром [Lakoff, 1993, с.245]. Устойчивые соответствия между сферой-источником и сферой-мишенью, фиксированные в языковой и культурной традиции общества, были названы «концептуальными метафорами».

Вслед за Дж. Лакоффом Э. Будаев отмечает, что «положение о том, что субъект склонен реагировать не на реальность, а скорее на собственные когнитивные репрезентации реальности, приводит к выводу, что и поведение человека непосредственно определяется не столько объективной реальностью, сколько системой репрезентации человека. Из этого следует, что выводы, которые мы делаем на основе метафорического мышления, могут формировать основу для действий» [Будаев, 2007, с. 19].

19].

Сфера-источник (source domain) – это наш физический опыт, но она также может предполагать и общекультурные ценности. Сфера-мишень – то, на чем в данный момент мы фокусируем наше внимание, то, что пытаемся понять.

Известным примером Дж. Лакоффа является метафора ARGUMENT IS WAR, представляющей осмысление спора как войны. В обыденном языке данная метафора реализуется в целом ряде высказываний, в которых спор обозначается в военных терминах:

Your claims are indefensible.

Ваши утверждения не выдерживают критики (букв. незащитимы).

Спор и война – это явления разного порядка, в каждом из которых выполняются разные действия. Спор является устным обменом репликами, война – конфликтом, с применением оружия. Но спор мы сравниваем с войной, употребляя ее терминологию. Важно отметить, что мы не просто употребляем военные термины в споре. Человека, с которым мы спорим, мы представляем противником, мы побеждаем или проигрываем в споре. Мы продвигаемся вперед или отступаем, у нас есть определенный план (стратегия). Спор – это словесная битва. «Тем самым понятие упорядочивается метафорически, соответствующая деятельность упорядочивается метафорически, и, следовательно, язык также упорядочивается метафорически» [Lakoff, 1980, с.23]. Но если, как предлагает Дж. Лакофф, попытаться вообразить другую культуру, в которой споры трактуются не в терминах войны, а, например, в терминах танца, то представители той культуры будут рассматривать споры иначе, вести их по-другому и рассуждать о них иным образом. Таким образом Дж. Лакофф иллюстрирует основную идею: «Сущность метафоры состоит в осмыслении и переживании явлений одного рода в терминах явлений другого рода» [Lakoff, 1980, с.23].

Мы рассуждаем о споре именно таким образом, потому что мыслим так. Метафорический перенос не ограничен языковыми барьерами и может осуществляться не только на вербальном, но и на ассоциативно-образном уровне. В результате выявляется наиболее важный вывод: «Метафора не ограничивается одной лишь сферой языка, то есть сферой слов: сами процессы мышления человека в значительной степени метафоричны» [Лакофф, 1990, с.23].

В результате выявляется наиболее важный вывод: «Метафора не ограничивается одной лишь сферой языка, то есть сферой слов: сами процессы мышления человека в значительной степени метафоричны» [Лакофф, 1990, с.23].

В типологии американских исследователей концептуальные метафоры можно подразделить еще на два типа: ориентационные метафоры и онтологические метафоры.

В онтологических метафорах мы упорядочиваем одно понятие в терминах другого, тогда как ориентационные метафоры отражают оппозиции, в которых отражен и зафиксирован наш опыт пространственной ориентации в мире (Happy is up, sad is down). Иными словами, пространство оказывается одним из базовых понятий для формирования и обозначения иного, непространственного опыта. В работе «Метафоры, которыми мы живем» Дж. Лакофф приводит примеры моделирования различных видов опыта как пространственных концептов, составляющих основание ориентационных метафор:

Физической основой метафоры HAPPY IS UP, SAD IS DOWN является представление о том, что, находясь в грустном состоянии, человек опускает голову, тогда как, испытывая положительные эмоции, человек распрямляется и поднимает голову.

I’m feeling up. He’s really low these days.

That boosted my spirits. I’m feeling down.

Thinking about her always gives me a lift. My spirits sank.

Основываясь на языковом материале, Лакофф и Джонсон делают соответствующие выводы об основаниях, связанности и системности метафорических понятий:

- Большинство наших фундаментальных понятий организуется в терминах одной или нескольких ориентационных метафор.

- Каждая пространственная метафора обладает внутренней системностью.

- Разнообразные ориентационные метафоры объемлет общая система, согласующая их между собой.

- Ориентационные метафоры коренятся в физическом и культурном опыте, они применяются отнюдь не случайно.

- В основе метафоры могут лежать разные физические и социальные явления.

- В некоторых случаях ориентация в пространстве составляет столь существенную часть понятия, что нам трудно вообразить какую-либо другую метафору, которая могла бы упорядочить данное понятие.

- Так называемые сугубо интеллектуальные понятия часто, а возможно и всегда основаны на метафорах, имеющих физическое и/или культурное основание [Лакофф, 2004, с.30-36].

Онтологические же метафоры разделяют абстрактные сущности в некоторые категории, очерчивая их границы в пространстве, или персонифицируют их. «Подобно тому, как данные человеческого опыта по пространственной ориентации порождают ориентационные метафоры, данные нашего опыта, связанные с физическими объектами, составляют основу для колоссального разнообразия онтологических метафор, то есть способов трактовки событий, действий, эмоций, идей и т.п. как предметов и веществ» [Лакофф, 2004, с.250]. (We are working toward peace. The ugly side of his personality comes out under pressure. I can’t keep up with the pace of modern life.)

Дж. Лакофф выделяет также метафору канала связи (conduit metaphor). Суть ее состоит в следующем: говорящий помещает идеи (объекты) в слова (вместилища) и отправляет их (через канал связи — conduit) слушающему, который извлекает идеи (объекты) из слов (вместилищ).

Язык, который мы используем, когда мы говорим о самом языке, структурно упорядочивается в соответствии со следующей составной метафорой:

ИДЕИ (ИЛИ ЗНАЧЕНИЯ) СУТЬ ОБЪЕКТЫ.

ЯЗЫКОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ СУТЬ ВМЕСТИЛИЩА.

КОММУНИКАЦИЯ ЕСТЬ ПЕРЕДАЧА (ОТПРАВЛЕНИЕ).

Из первого положения этой метафоры — ЗНАЧЕНИЯ СУТЬ ОБЪЕКТЫ — вытекает, в частности, что значения существуют независимо от людей и от контекстов употребления.

Из второго компонента метафоры КАНАЛА СВЯЗИ — ЯЗЫКОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ СУТЬ ВМЕСТИЛИЩА ДЛЯ ЗНАЧЕНИЙ — вытекает, что слова и фразы обладают значением сами по себе — вне зависимости от контекста или от говорящего. Примером образной схемы ИДЕИ – ЭТО ОБЪЕКТЫ могут служить следующие выражения:

Примером образной схемы ИДЕИ – ЭТО ОБЪЕКТЫ могут служить следующие выражения:

It’s hard to get an idea across to him.

Ему трудно втолковать (любую) мысль.

I gave you that idea.

Я подал вам эту мысль.

Теория, предложенная Дж. Лакоффом и М. Джонсоном получила широкое признание в науке, она активно развивается во многих школах и направлениях [Лакофф, 2008, с.65].

М. Джонсон употребляет термин образная схема (или образ-схема, image schema) для такой схематической структуры, вокруг которой организуется наш опыт. Его понятие образной схемы восходит к понятию схемы у Канта, но отличается от него. Джонсон определяет образную схему следующим образом: «Образная схема – это повторяющийся динамический образец (pattern) наших процессов восприятия и наших моторных программ, который придает связность и структуру нашему опыту» [Ченки, 2002, с.350]. Джонсон не утверждает, что возможно составить список всех образных схем, которые используются в повседневном опыте, но предлагает частичный список из двадцати семи образных схем, чтобы дать представление об их разнообразии. В целом, образные схемы характеризуются следующими качествами:

- не пропозициональны;

- не связаны только с одной формой восприятия;

- являются частью нашего опыта на уровнях восприятия, образности и структуры событий;

- обеспечивает связность человеческого опыта через разные типы познания, от уровня индивидуума до уровня общественных структур;

- являются гештальт-структурами (существуют как связные, значимые единые целые в нашем опыте и познании) [Ченки, 2002, с.354].

Образная или топологическая схема – это типовая модель (pattern), применимая к описанию сразу многих языковых единиц. Однако не всякий концепт может быть «собран» из таких первичных семантических схем, потому что каждая из них апеллирует к простейшим формам или движениям человеческого тела, которые носителю языка привычны и понятны и которые он может поэтому легко переносить и на окружающую действительность. Происходит, антропоцентрическая «привязка» основных «кирпичиков», фрагментов семантического представления. Она базируется на идее Лакоффа, которая называется embodiment (воплощение в человеческом теле) и возвращает лингвистику во времена локальных теорий: первичным признаётся не просто связанное с человеком, а лишь связанное с его пространственными ощущениями и моторными реакциями. Есть и набор абстрактных понятий, которые могут быть сведены к image schemas: «количество», «время», «пространство», «каузация» и т.п.; эти понятия, в свою очередь, могут лежать в основе других, более абстрактных или, наоборот, предметных, но во всех случаях, благодаря тому, что в основе самой первой, исходной их семантизации, лежит переход от конкретного к абстрактному, и более того, от пространства ко всему остальному, пространственно-моторные значения всегда первичны. Именно эта прямая связь с простейшими пространственными «примитивами» побуждает переводить термин image schema не как образная схема, а как топологическая схема. Этот перевод, во-первых, подчеркивает, что образные схемы лежат в основе всех когнитивных «картинок», а во-вторых, акцентирует локалистскую идею [Рахилина, 2000, с.6].

Происходит, антропоцентрическая «привязка» основных «кирпичиков», фрагментов семантического представления. Она базируется на идее Лакоффа, которая называется embodiment (воплощение в человеческом теле) и возвращает лингвистику во времена локальных теорий: первичным признаётся не просто связанное с человеком, а лишь связанное с его пространственными ощущениями и моторными реакциями. Есть и набор абстрактных понятий, которые могут быть сведены к image schemas: «количество», «время», «пространство», «каузация» и т.п.; эти понятия, в свою очередь, могут лежать в основе других, более абстрактных или, наоборот, предметных, но во всех случаях, благодаря тому, что в основе самой первой, исходной их семантизации, лежит переход от конкретного к абстрактному, и более того, от пространства ко всему остальному, пространственно-моторные значения всегда первичны. Именно эта прямая связь с простейшими пространственными «примитивами» побуждает переводить термин image schema не как образная схема, а как топологическая схема. Этот перевод, во-первых, подчеркивает, что образные схемы лежат в основе всех когнитивных «картинок», а во-вторых, акцентирует локалистскую идею [Рахилина, 2000, с.6].

Суммируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы о трактовке метафоры в когнитивной лингвистике. Метафора – это не просто языковое средство, позволяющее украсить речь и сделать образ более понятным, это – форма мышления. Согласно когнитивному подходу к природе человеческого мышления, понятийная система человека обусловлена его физическим опытом. А мышление – образно, то есть для представления понятий, не обусловленных опытом, человек использует сравнение, метафору. Такая способность человека мыслить образно обусловливает возможность абстрактного мышления.

Библиографический список

- Глазунова О.И. Логика метафорических преобразований. – СПб: Филологический факультет // Государственный университет, 2002. – С. 177-178.

- Hoffman R.R. What could reaction-time studies be telling us about metaphor comprehension? // Metaphor and Symbolic Activity, 1987.

– Pp. 152.

– Pp. 152. - Ортони Э. Роль сходства в уподоблении и метафоре // Теория метафоры / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. – М.: Изд-во «Прогресс», 1990. – С. 215.

- Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1998. – С. 366.

- Никитин М.Б. Метафорический потенциал слова и его реализация // Проблема теории европейских языков / Отв. ред. В.М. Аринштейн, Н.А. Абиева, Л.Б. Копчук. – СПб: Изд-во «Тригон», 2001. – С. 37-38.

- Масленникова А.А. Особенности грамматической метафоры // Метафоры языка и метафоры в языке / А.И. Варшавская, А.А. Масленникова, Е.С. Петрова и др. / Под ред. А.В. Зеленщикова, А.А. Масленниковой. СПб: СПбГУ, 2006. – С. 23.

- Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Кн. 2. – Итало-советское изд-во СИРИН, 1990. – С. 390.

- Блэк М. Метафора // Теория метафоры / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. – М.: Изд-во «Прогресс», 1990. – С. 156.

- Дэвидсон Д. Что означают метафоры // Теория метафоры / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. – М.: Изд-во «Прогресс», 1990. – С.174.

- Будаев Э.В. Становление когнитивной теории метафоры // Лингвокульторология. – 2007. – №1. – С. 16.

- Никитин М.В. Концепт и метафора // Проблема теории европейских языков / Отв. ред. В.М. Аринштейн, Н.А. Абиева, Л.Б. Копчук. – СПб: Изд-во «Тригон», 2001. – С.36.

- Никитин М.Б. Метафорический потенциал слова и его реализация // Проблема теории европейских языков / Отв. ред. В.М. Аринштейн, Н.А. Абиева, Л.Б. Копчук. – СПб: Изд-во «Тригон», 2001. – С. 43-44.

- Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем. – М.: Изд-во ЛКИ, 1990. – С. 387.

- Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – С. 390.

- Lakoff G. The contemporary theory of metaphor // Metaphor and thought / Ed. By A. Ortony. –Cambridge, 1993. – Pp. 245.

- Будаев Э.В. Становление когнитивной теории метафоры // Лингвокульторология. – 2007. – №1. – С. 19.

- Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. –Chicago, 1980. – Pp. 23.

- Лакофф Дж.

Метафоры, которыми мы живем. – М.: Изд-во ЛКИ, 1990. – С. 23.

Метафоры, которыми мы живем. – М.: Изд-во ЛКИ, 1990. – С. 23. - Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 30 -36.

- Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 250.

- Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – С. 65.

- Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике // Современная американская лингвистика: фундаментальные направления / Отв. ред. А.А. Кибрик, И.М. Кобозева, И.А.Секерина. – М.: Изд-во «Едиториал», 2002. – С. 350.

- Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике // Современная американская лингвистика: фундаментальные направления / Отв. ред. А.А. Кибрик, И.М. Кобозева, И.А.Секерина. – М.: Изд-во «Едиториал», 2002. – С. 354.

- Рахилина Е.В. О тенденциях в развитии когнитивной семантики // Серия литературы и языка, 2000. – №3. – С. 6.

Все статьи автора «Смирнова Мария Алексеевна»

Аллегория – что это за художественный приём в литературе и отличие от метафоры

В статье рассмотрим сущность и примеры такого литературного приема как аллегория.

Понятие аллегории

Многие нередко сталкиваются с вопросом: аллегория – что это? Значение слова аллегория необходимо искать у греков, в переводе с их языка аллегория означает «иносказание». Если давать определение этому понятию, то аллегория – это художественный прием, суть которого — выразить абстрактное понятие через конкретный, очевидный образ.

Наверное, самым распространённым примером аллегории будет служить изображение смерти в виде черепа и костей, или же фигуры в черном одеянии с косой. Образы аллегории широко применялись еще со времен Средневековья и Ренессанса художниками на своих полотнах до самого IX века. В современном же искусстве интересные аллегории используют куда виртуознее для более тонкого, незримого выражения смысла произведения, давая зрителю самому уловить скрытый намёк автора. В этом и заключается роль аллегории.

В этом и заключается роль аллегории.

Примеры

Нельзя сказать, что аллегорию можно встретить исключительно в литературной речи. Мы сами, нередко того не замечая, в повседневной жизни употребляем выражения иносказательного характера. К примеру, «первая ласточка» — признак приближения хороших перемен, нового и долгожданного события. Или «ворона в павлиньих перьях» — человек, который старается показать себя важным, незаменимым, значительным, хотя сам таким не является.

Каждый знает, что образ змеи, обвивающей чашу – это символ медицины, а девушка Фемида с повязкой на глазах, держащая в руках весы олицетворяет правосудие. Изображение сердца означает любовь, креста – веру. Всё это аллегория.

Что такое аллегория в литературе

Аллегория в литературе начинает встречаться еще со времен античности. Ярким примером служат поэмы Гомера «Одиссея» и «Илиада», где аллегоричный образ Одиссея отождествляется с любознательной, неиссякаемой мыслью человека, а его жена Пенелопа, как трогательный и бесспорный образ любви, верности и женской преданности.

В произведениях древнегреческого баснописца Эзопа использована аллегория: описывая животных, автор высмеивал, выставлял напоказ людскую жадность, притворство и глупость. Позже его стиль аллегорического изложения назовут эзоповым языком.

Ко всему прочему присутствует аллегория в литературе Средневековья, в текстах священных Писаний, религиозных гимнах, притчах, трудах Отцов Церкви немало образов носят иносказательный мотив. Немало аллегорий к нам пришло из Библии: Иуда символизирует предательство, а Богородица – безгреховность, нравственную чистоту, безукоризненною мораль и непорочность.

Множество аллегорических примеров можно найти в творчестве Верхарна, Ибсена, Франса, в гениальном произведении Данте «Человеческая комедия», в сонетах Шекспира, поэмах Шелли. Стоит учесть тот факт, что в произведениях IX-XX вв. период рационалистических философских традиций аллегория практически не употреблялась вовсе.

К слову, русские авторы никак не могли обойтись без аллегорий. Баллады Жуковского, сатира Салтыкова-Щедрина, произведения Ильфа и Петрова, Чехова, стихи Маяковского, басни Крылова – неиссякаемый источник остроумных и тонких иносказаний.

Возможно, Вам будет интересно, что такое синтаксический параллелизм.

Аллегория в баснях Крылова

Зачастую, говоря об аллегории, нас интересуют самые яркие, запоминающиеся примеры из художественной литературы. И аллегория Крылова явное тому подтверждение.

Каждая его басня – это небольшая забавная история, где главные герои исключительно обитатели леса, раскрывает читателю в шуточной форме определенную норму поведения или поступок, зачастую не самый образцовый.

В каждом из характеров лесных героев мы узнаем что-то схожее, близкое среди нашего окружения. Описывая своих персонажей, Крылов больше затрагивает человеческие пороки и достоинства, чем характер животного. У автора аллегория басни такова: Лиса символизирует хитрость, плутовство, ложь, наглость, угодничество и заискивание ради своей выгоды. Осел – образ упрямства, тупости, безграмотности и невежества. Петух представляется нам как образец зазнайства, самолюбия и нарциссизма. Медведь олицетворяет силу, мощь, доброту, а иногда и ограниченность, нерасторопность. Стрекоза – беспечность, а заяц – трусость и хвастовство.

Пример аллегории в басне Крылова

Произведения Крылова многолики. В одних автор высмеивает характеры, а в других — отношения между людьми, устои жизни, общественный порядок. Аллегория басни «Волк и Ягненок» прекрасно отражает взаимоотношения между властью и народом, между всеимеющими, всемогущими и подчиненными, сильными и слабыми. И как часто это бывает в жизни, сильный пытается доказать свою властность, издеваясь, помыкая над слабым.

А есть у Крылова басни, в которых наши своё отражение исторические события. Так, например, в басне «Волк на псарне» повествуются события в годы Отечественной войны 1812 года, когда французский император попытался провести мирные переговоры с Россией. Волком Крылов изобразил Наполеона, а опытным ловчим – полководца Кутузова. Когда Волк попадает на псарню (на территорию России), то и сам не рад, это можно понять из строк: «В минуту псарня стала адом». Пытаясь избежать своей горькой участи, хитростью идет на переговоры, но умный ловчий не поддается.

Волком Крылов изобразил Наполеона, а опытным ловчим – полководца Кутузова. Когда Волк попадает на псарню (на территорию России), то и сам не рад, это можно понять из строк: «В минуту псарня стала адом». Пытаясь избежать своей горькой участи, хитростью идет на переговоры, но умный ловчий не поддается.

Чем отличается аллегория от метафоры

Часто встает вопрос: какая же разница между метафорой и аллегорией? Как и когда правильно употреблены аллегория или метафора? Давайте разберемся.

Метафора – это выражение (или слово), употребленное в переносном значении. Например, золотые руки, часы идут.

Аллегория и метафора схожи между собой тем, что оба эти понятия построены на ассоциациях, то есть проводится параллель между названным объектом и его определением. Однако, аллегория куда глубже и богаче по своему значению и сложности.

Метафора изображает нам какие-либо события или состояния, например наступление старости через метафору «пришла осень», невозможность возвратить все вспять — «заросла тропинка», описание притихшего, неподвижного леса – «лес призадумался».

Метафора – это своего рода сравнение, эффектное, меткое, остро подмеченное, благодаря которому произведение становится живым, выразительным и воображение читателя начинаем работать.

В свою очередь аллегория может принимать форму целого произведения (это хорошо видно на примере басен и притчей). Используя этот литературный прием, автор иллюстрирует какое-то событие, историю и дает нам понять свое отношение к случившемуся.

Переносное значение в метафоре умещается в одно слово, а в аллегории оно охватывает целую мысль. Метафорой выступают словосочетания, а примером самых простых и кратких аллегорий служат пословицы («Лучше синица руках, чем журавль в небе»).

Виды, примеры тропов – таблицы

В8.

Речь. Анализ средств выразительности.

Необходимо отличать тропы (изобразительно-выразительные средства литературы), основанные на переносном значении слов и фигуры речи, основанные на синтаксическом строении предложения.

Лексические средства.

Обычно в рецензии задания В8 пример лексического средства дается в скобках либо одним словом, либо словосочетанием, в котором одно из слов выделено курсивом.

| синонимы (контекстные, языковые) – близкие по смыслу слова | скоро – вскорости – на днях – не сегодня-завтра, в недалеком будущем |

| антонимы (контекстные, языковые) – противоположные по смыслу слова | они никогда не говорили друг другу ты, а всегда вы. |

| фразеологизмы – устойчивые сочетания слов, близкие по лексическому значению одному слову | на краю света (= «далеко»), зуб на зуб не попадает (= «замерз») |

| архаизмы – устаревшие слова | дружина, губерния, очи |

| диалектизм – лексика, распространенная на определенной территории | курень, гутарить |

| книжная, научная, разговорная лексика | дерзновенный, сподвижник; коррозия, менеджмент; просадить деньги, глубинка |

Тропы.

В рецензии примеры тропов указываются в скобках, как словосочетание.

Виды тропов и примеры к ним в таблице:

| метафора – перенос значения слова по сходству | мертвая тишина |

| олицетворение – уподобление какого-либо предмета или явления живому существу | отговорила роща золотая |

| сравнение – сопоставление одного предмета или явления с другим (выражаются через союзы как, словно, будто, сравнительную степень прилагательного) | яркий, как солнце |

метонимия – замена прямого названия другим по смежности (т. е. на основе реальных связей) е. на основе реальных связей) | Шипенье пенистых бокалов (вместо: пенящееся вино в бокалах) |

| синекдоха – употребление названия части вместо целого и наоборот | белеет парус одинокий (вместо: лодка, корабль) |

| перифраз – замена слова или группы слов, чтобы избежать повторения | автор «Горе от ума» (вместо А.С. Грибоедов) |

| эпитет – использование определений, придающих выражению образность и эмоциональность | Куда ты скачешь, гордый конь? |

| аллегория – выражение отвлеченных понятий в конкретных художественных образах | весы – правосудие, крест – вера, сердце – любовь |

| гипербола – преувеличение размеров, силы, красоты описываемого | в сто сорок солнц закат пылал |

| литота – преуменьшение размеров, силы, красоты описываемого | ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка |

| ирония – употребление слова или выражения в смысле, обратном буквальному, с целью насмешки | Откуда, умная, бредешь ты, голова? |

Фигуры речи, строение предложений.

В задании В8 на фигуру речи указывает номер предложения, данный в скобках.

| эпифора – повторение слов в конце предложений или строк, идущих друг за другом | Мне хотелось бы знать. Отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник? |

| градация – построение однородных членов предложения по нарастанию смысла или наоборот | пришел, увидел, победил |

| анафора – повторение слов в начале предложений или строк, идущих друг за другом | Железная правда – живой на зависть, Железный пестик, и железная завязь. |

| каламбур – игра слов | Шел дождь и два студента. |

| риторическое восклицание (вопрос, обращение) – восклицательное, вопросительное предложения или предложение с обращением, не требующие отклика у адресата | Что стоишь, качаясь, тонкая рябина? Да здравствует солнце, да скроется тьма! |

| синтаксический параллелизм – одинаковое построение предложений | молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет |

| многосоюзие – повтор избыточного союза | И пращ, и стрела, и лукавый кинжал Щадят победителя годы… |

| бессоюзие – построение сложных предложений или ряда однородных членов без союзов | Мелькают мимо будки, бабы, Мальчишки, лавки, фонари… |

| эллипсис — пропуск подразумеваемого слова | я за свечкой – свечка в печку |

| инверсия – непрямой порядок слов | Изумительный наш народ. |

| антитеза – противопоставление (часто выражается через союзы А, НО, ОДНАКО или антонимы | Где стол был яств, там гроб стоит |

| оксюморон – соединение двух противоречащих понятий | живой труп, пожар льда |

| цитирование – передача в тексте чужих мыслей, высказываний с указанием автора данных слов. | Как сказано в поэме Н. Некрасова: «Ниже тоненькой былиночки надо голову клонить…» |

| вопросно—ответная форма изложения – текст представлен в виде риторических вопросов и ответов на них | И опять метафора: «Живите под минутными домами…». Что это означат? Ничто не вечно, все подвержено тлену и разрушению |

| ряды однородных членов предложения– перечисление однородных понятий | Его ждала долгая, тяжелая болезнь, уход из спорта. |

| парцелляция– предложение, которое расчленено на интонационно-смысловые речевые единицы. | Я видел солнце. Над головой. |

Помни!

При выполнении задания В8 следует помнить, что вы заполняете места пропусков в рецензии, т.е. восстанавливаете текст, а с ним и смысловую, и грамматическую связь. Поэтому часто дополнительной подсказкой может служить анализ самой рецензии: различные прилагательные в том или ином роде, согласующиеся с пропусками сказуемые и т.д.

Облегчит выполнение задания и разделение списка терминов на две группы: первая включает термины на основе изменений значения слова, вторая – строение предложения.

Разбор задания.

(1) Земля – космическое тело, а мы – космонавты, совершающие очень длительный полет вокруг Солнца, вместе с Солнцем по бесконечной Вселенной. (2) Система жизнеобеспечения на нашем прекрасном корабле устроена столь остроумно, что она постоянно самообновляется и таким образом обеспечивает возможность путешествовать миллиардам пассажиров в течение миллионов лет.

(3) Трудно представить себе космонавтов, летящих на корабле через космическое пространство, сознательно разрушающих сложную и тонкую систему жизнеобеспечения, рассчитанную на длительный полет. (4) Но вот постепенно, последовательно, с изумляющей безответственностью мы эту систему жизнеобеспечения выводим из строя, отравляя реки, сводя леса, портя Мировой океан. (5) Если на маленьком космическом корабле космонавты начнут суетливо перерезать проводочки, развинчивать винтики, просверливать дырочки в обшивке, то это придется квалифицировать как самоубийство. (6)Но принципиальной разницы у маленького корабля с большим нет. (7) Вопрос только размеров и времени.

(8) Человечество, по-моему, – это своеобразная болезнь планеты. (9)Завелись, размножаются, кишат микроскопические, в планетарном, а тем более во вселенском, масштабе существа. (10) Скапливаются они в одном месте, и тут же появляются на теле земли глубокие язвы и разные наросты. (11) Стоит только привнести капельку зловредной (с точки зрения земли и природы) культуры в зеленую шубу Леса (бригада лесорубов, один барак, два трактора) – и вот уж распространяется от этого места характерное, симптоматическое болезненное пятно. (12) Снуют, размножаются, делают свое дело, выедая недра, истощая плодородие почвы, отравляя ядовитыми отправлениями своими реки и океаны, саму атмосферу Земли.

https://5-ege.ru/primery-tropov/

(13) К сожалению, столь ранимыми, как и биосфера, столь же беззащитными перед напором так называемого технического прогресса оказываются такие понятия, как тишина, возможность уединения и интимного общения человека с природой, с красотой нашей земли. (14) С одной стороны, человек, задерганный бесчеловечным ритмом современной жизни, скученностью, огромным потоком искусственной информации, отучается от духовного общения с внешним миром, с другой стороны, сам этот внешний мир приведен в такое состояние, что уже подчас не приглашает человека к духовному с ним общению.

(15) Неизвестно, чем кончится для планеты эта оригинальная болезнь, называемая человечеством. (16) Успеет ли Земля выработать какое-нибудь противоядие?

(По В. Солоухину)

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя задания А29 – А31, В1 – В7.

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра из списка должна стоять на месте пропуска, пишите цифру 0.

Последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны вами в тексте рецензии на месте пропусков, запишите в бланк ответов № 1 справа от номера задания В8, начиная с первой клеточки.

«В первых двух предложениях использован такой троп, как ________. Этот образ «космического тела» и «космонавтов» является ключевым к пониманию авторской позиции. Рассуждая о том, как ведет себя человечество по отношению к своему дому, В. Солоухин приходит к выводу, что «человечество – это болезнь планеты». ______ («снуют, размножаются, делают свое дело, выедая недра, истощая плодородие почвы, отравляя ядовитыми отправлениями своими реки и океаны, саму атмосферу Земли») передают негативные деяния человека. Употребление в тексте _________ (предложения 8, 13, 14) подчеркивает, что все сказанное автору далеко не безразлично. Употребленный в 15-м предложении ________ «оригинальная» придает рассуждению печальный финал, который заканчивается вопросом».

Список терминов:

- эпитет

- литота

- вводные слова и вставные конструкции

- ирония

- развернутая метафора

- парцелляция

- вопросно-ответная форма изложения

- диалектизм

- однородные члены предложения

Делим список терминов на две группы: первая – эпитет, литота, ирония, развернутая метафора, диалектизм; вторая – вводные слова и вставные конструкции, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, однородные члены предложения.

Выполнение задание лучше начинать с пропусков, которые не вызывают трудности. Например, пропуск № 2. Так как в качестве примера представлено целое предложение, скорее всего подразумевается какое-либо синтаксическое средство. В предложении «снуют, размножаются, делают свое дело, выедая недра, истощая плодородие почвы, отравляя ядовитыми отправлениями своими реки и океаны, саму атмосферу Земли»используются ряды однородных членов предложения: глаголы снуют, размножаются, делают дело, деепричастия выедая, истощая, отравляя и существительные реки, океаны, атмосферу. В то же время глагол «передают» в рецензии указывает на то, что на месте пропуска должно стоять слово во множественном числе. В списке во множественном числе стоят вводные слова и вставные конструкции и однородные членные предложения. Внимательное прочтение предложения показывает, что вводные слова, т.е. те конструкции, которые тематически с текстом не связаны и могут быть изъяты из текста без потери смысла, отсутствуют. Таким образом, на месте пропуска № 2 необходимо вставить вариант 9) однородные члены предложения.

В пропуске № 3 указаны номера предложений, значит термин снова относится к строению предложений. Парцелляцию сразу можно «отбросить», так как авторы должны указать два или три подряд идущих предложения. Вопросно-ответная форма тоже является неправильным вариантом, так как предложения 8, 13, 14 не содержат вопроса. Остаются вводные слова и вставные конструкции. Находим их в предложениях: по-моему, к сожалению, с одной стороны, с другой стороны.

На месте последнего пропуска необходимо подставить термин мужского рода, так как с ним в рецензии должно согласовываться прилагательное «употребленный», и он должен быть из первой группы, так как в качестве примера дано только одно слово «оригинальная». Термины мужского рода – эпитет и диалектизм. Последний явно не подходит, так как это слово вполне понятно. Обращаясь к тексту, находим, с чем сочетается слово: «оригинальная болезнь». Здесь явно прилагательное употреблено в переносном смысле, поэтому перед нами – эпитет.

Остается заполнить только первый пропуск, который является самым сложным. В рецензии сказано, что это – троп, и он используется в двух предложениях, где переосмысляется образ земли и нас, людей, как образ космического тела и космонавтов. Это явно не ирония, так как в тексте нет ни капли насмешки, и не литота, а скорее даже наоборот, автор намеренно преувеличивает масштабы катастрофы. Таким образом, остается единственно возможный вариант – метафора, перенос свойств с одного предмета или явления на другой на основе наших ассоциаций. Развернутая – потому, что из текста нельзя вычленить отдельное словосочетание.

Ответ: 5, 9, 3, 1.

Потренируйся.

(1)В детстве я ненавидела утренники, потому что к нам в садик приходил отец. (2)Он садился на стул возле ёлки, долго пиликал на своём баяне, пытаясь подобрать нужную мелодию, а наша воспитательница строго говорила ему: «Валерий Петрович, повыше!» (З)Все ребята смотрели на моего отца и давились от смеха. (4)Он был маленький, толстенький, рано начал лысеть, и, хотя никогда не пил, нос у него почему-то всегда был свекольно-красного цвета, как у клоуна. (5)Дети, когда хотели сказать про кого-то, что он смешной и некрасивый, говорили так: «Он похож на Ксюшкиного папу!»

(6)И я сначала в садике, а потом в школе несла тяжкий крест отцовской несуразности. (7)Все бы ничего (мало ли у кого какие отцы!), но мне было непонятно, зачем он, обычный слесарь, ходил к нам на утренники со своей дурацкой гармошкой. (8)Играл бы себе дома и не позорил ни себя, ни свою дочь! (9)Часто сбиваясь, он тоненько, по-женски, ойкал, и на его круглом лице появлялась виноватая улыбка. (10)Я готова была провалиться сквозь землю от стыда и вела себя подчёркнуто холодно, показывая своим видом, что этот нелепый человек с красным носом не имеет ко мне никакого отношения.

(11)Я училась в третьем классе, когда сильно простыла. (12)У меня начался отит. (13)От боли я кричала и стучала ладонями по голове. (14)Мама вызвала скорую помощь, и ночью мы поехали в районную больницу. (15)По дороге попали в страшную метель, машина застряла, и водитель визгливо, как женщина, стал кричать, что теперь все мы замёрзнем. (16)Он кричал пронзительно, чуть ли не плакал, и я думала, что у него тоже болят уши. (17)Отец спросил, сколько осталось до райцентра. (18)Но водитель, закрыв лицо руками, твердил: «Какой я дурак!» (19)Отец подумал и тихо сказал маме: «Нам потребуется всё мужество!» (20)Я на всю жизнь запомнила эти слова, хотя дикая боль кружила меня, как метель снежинку. (21)Он открыл дверцу машины и вышел в ревущую ночь. (22)Дверца захлопнулась за ним, и мне показалось, будто огромное чудовище, лязгнув челюстью, проглотило моего отца. (23)Машину качало порывами ветра, по заиндевевшим стеклам с шуршанием осыпался снег. (24)Я плакала, мама целовала меня холодными губами, молоденькая медсестра обречённо смотрела в непроглядную тьму, а водитель в изнеможении качал головой.

(25)Не знаю, сколько прошло времени, но внезапно ночь озарилась ярким светом фар, и длинная тень какого-то великана легла на моё лицо. (26)Я зажмурилась и сквозь ресницы увидела своего отца. (27)Он взял меня на руки и прижал к себе. (28)Шёпотом он рассказал маме, что дошёл до райцентра, поднял всех на ноги и вернулся с вездеходом.

(29)Я дремала на его руках и сквозь сон слышала, как он кашляет. (30) Тогда никто не придал этому значения. (31)А он долго потом болел двусторонним воспалением лёгких.

(32)…Мои дети недоумевают, почему, наряжая ёлку, я всегда плачу. (ЗЗ)Из тьмы минувшего ко мне приходит отец, он садится под ёлку и кладёт голову на баян, как будто украдкой хочет увидеть среди наряженной толпы детей свою дочку и весело улыбнуться ей. (34)Я гляжу на его сияющее счастьем лицо и тоже хочу ему улыбнуться, но вместо этого начинаю плакать.

(По Н. Аксёновой)

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя задания А29 – А31, В1 – В7.

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра из списка должна стоять на месте пропуска, пишите цифру 0.

Последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны вами в тексте рецензии на месте пропусков, запишите в бланк ответов № 1 справа от номера задания В8, начиная с первой клеточки.

«Использование рассказчицей для описания вьюги такого лексического средства выразительности, как_____(«страшную метель», «непроглядную тьму»), придаёт изображённой картине выразительную силу, а такие тропы, как _____ («боль кружила меня» в предложении 20) и _____ («водитель визгливо, как женщина, стал кричать» в предложении 15), передают драматизм описанной в тексте ситуации. Такой приём, как_____ (в предложении 34), усиливает эмоциональное воздействие на читателя».

Список терминов:

- контекстные антонимы

- метафора

- синтаксический параллелизм

- сравнение

- эпитет

- фразеологизм

- контекстные синонимы

- метонимия

- антитеза

Ответ: 5, 2, 4, 9.

Рекомендуем:

Что такое метафора в литературе и каково ее назначение — Ника Турбина

Писатели, как и любые мастера своего дела, стараются максимально эффективно выполнить свой долг перед народом и поэтому используют различные методы для упрощенной передачи информации на письме. Благодаря таким методам обыкновенный человек может понять необыкновенные вещи. Один из них, из методов, — это метафора. Читателю необязательно знать, что такое метафора в литературе, если, конечно, читатель не пишет. Мы часто используем метафоры, и не только в литературе.

Собственно, метафора — это особое сравнение. Особенность данного сравнения заключается в том, что метафора себя не выдает при помощи оборота «как». При этом каждый понимает, что это сравнение, хоть и не каждый может назвать его таким чудным словом, как «метафора». Помимо своей скрытности, метафора владеет еще одним навыком — она передает сравнение через сходство одного предмета с другим, или через сходство навыка, функции этого предмета с данным. Метафора — это то слово, которое объясняет уйму лишних избыточных слов. Этот литературный прием, обогащающий речь, создает дополнительную эмоциональную окраску, которая более четко передает настроение слов автора, будто устных или письменных.

С чем можно спутать метафору

Данный литературный прием можно спутать с эпитетом в случае, если используется прилагательное, так как эпитеты почти всегда представлены этой частью речи. Например: «Ледяные руки». Это метафора, так как если взять чистую суть высказывания, то выходит абсурд — руки не бывают ледяными. В случае с эпитетом следовало бы использовать выражение «холодные руки». Как вы видите звучит оно более тускло и слишком прямо, потому-то и реже допускается в литературных произведениях для передачи более глубокой и эмоциональной сути.

Какие функции метафоры? Метафора, как уже говорилось, создана для передачи эмоциональной сущности объекта, его свойства или качества. Основной функцией метафоры является краткость. Именно из-за этого многие авторы обращаются к такому приему, ведь всем известна сестра таланта. Функции метафоры хорошо видны в пословицах — там они очень кратко и точно передают то, что обычными словами было бы объяснить непросто. Это как пресеквю, только это не забытое слово, а, наоборот, то выражение, которое заменит, вертящиеся «на языке» длинные разъяснения.

Уже стало понятно что такое метафора в литературе, а где еще можно ее использовать

- Как говорилось ранее — в пословицах.

- К метафорам постоянно обращаются специалисты психотерапевты и психологи, так как это лучший способ проверить здравость ассоциативного восприятия пациента.

- Почти каждую ночь мы с вами обращаемся в мир метафор — в страну сновидений. Все эти сонники можно назвать некими словарями метафор. При помощи этого, как оказалось, не совсем литературного метода, организм нам говорит о проблемах, которые необходимо решить. Есть целые учебники, обучающие самостоятельной расшифровке «метафорных» снов.

- Конечно же, мы используем этот лит-навык в повседневном устном общении, когда хотим сказать так много, а времени так мало.

- Если вы хорошенько присмотритесь, то поймете, что метафора — это отличный способ вызвать желание приобрести рекламируемый продукт, так как рекламные слоганы кишат ими. Главное не вдумываться в их прямое значение.

Теперь вы знаете, что метафора — это прием, выходящий далеко за грани литературного. Благодаря данному инструменту общение стало гораздо легче, а речь более насыщенной и интересной. Видимо, эволюционируют не только организмы, а и их общительные инструментарии. К счастью, все пользуются «скрытыми» сравнениями, хоть и не все знают их название.

Метафоры, работающие на результат

Метафоры, работающие на результат

Во время сессии фасилитации в работающей группе регулярно попадаются участники, даже с большим управленческим опытом, не обладающие способностью кратко и понятно выражать свои мысли. Иногда участники мини-группы обсуждают вопрос, спорят, соглашаются, а потом пишут совершенно «размытые» решения.

Поэтому, одним из сопутствующих результатов фасилитационных сессий, мы можем считать развитие способностей участников находить решения в правильных формулировках, или как говорят, в «отсмартированном» формате.Но, в отличие от тренинга, в фасилитации после объяснения как делать записи, участники не тренируются в правильности написания фраз. Полученные фразы принимаются, как мнение и редко корректируются.

Для компенсирования этих недостатков, фасилитатор может использовать предложенные сравнения и метафоры.

«Диванный критик»

Диванный критик – яркая метафора последних лет, характеризующая человека, который считает своё мнение правильным, а действия всех вокруг неверными. Девиз диванного критика: «Я знаю, как надо!»

Инструктируя группу, фасилитатор предлогает: «Сейчас все представили себя в роли диванных критиков. У нас есть вопрос, а у каждого из вас есть собственное мнение, как лучше всего его решить. Вот с этой позиции и предлагаете решения: «Все что сделано не работает. У меня есть решение. Я лучше всех знаю, как это сделать!».

«В формате приказа»

В работе с карточками фасилитатор просит коротко и понятно записать предложение и часто получает в итоге односложные карточки. Классический примером является ответ «Мотивировать» на вопрос «Как повысить результативность работы персонала…?». Обобщённость формулировок слабо продвигает результативность группы и затрудняет понимание «А что же делать после сессии?». Что бы избежать разочарования результатом, просим участников формулировать решение в формате приказа, то есть что конкретно должно быть сделано для решения вопроса. Не забывая добавлять, что одна карточка = одно решение).

«Начальник, а что делать то?»

Карточки написаны, начинается группировка идей.

На сессиях попадаются участники, для которых мышление в формате лозунгов, не смотря ни на что, заменяет мышление в формате действий. Формулировки предложений, высказанных или написанных такими участниками обычно расплывчатые, обобщённые, и иногда напоминают лозунги. Фасилитатор обязан отработать с этими мнениями равноценно, как и с другими, даже видя, что группа при этом не продвигается к эффективным решениям. Более того, участники управленческой сессии как правило, уже имеют какую-то историю совместных обсуждений рабочих вопросов и поиска решений. Для них, такие высказывания скорее норма: расплывчатость безопасна, лозунги приветствуются. При неясной формулировке остаётся возможность для манёвра: «Вообще-то я имею в виду…».

Взяв такую карточку фасилитатор с позиции подчинённого спрашивает у группы: «Начальник, а что делать то?» И продолжает: «Представьте, я ваш подчинённый, получаю приказ в этой форме и спрашиваю вас — «Начальник, а делать то что?». Появляется возможность глубже обсудить и сформировать дополнительные предложения по данному вопросу.

Бывает, что после сессии фасилитации у участников возникает ощущение, что работали с полной отдачей, но видимый результат слабее вложенных усилий. Это впечатление, в том числе складывается из-за размытых формулировок итоговых решений. Важно, чтобы на выходе участники получили пул сильных предложений для следующего этапа работы, что бы работа группы не обесценивалась, и в конце не звучало: «Начальник, а делать то что?».

61. Объясняющие метафоры | НЛП для начинающих

Метафора — косвенное сообщение в виде истории или образного выражения, использующего аналогию.

Метафоры – один из самых часто используемых инструментов НЛП и Эриксоновского гипноза. Их удобно разделить на объясняющие – которые используются для того, чтобы донести новую информацию, — и терапевтические, направленные на создание изменения. Сейчас мы поговорим именно об объясняющих.

И для начала метафора.

После того, как проложили телеграфную линию Петербург-Париж, на одном из балов к начальнику телеграфа подошла дама и попросила объяснить, как работает телеграф.

— Это очень просто, мадам, — ответил тот. — Представьте себе таксу.

— О! Я могу представить себе таксу.

— Вот хвост у этой таксы в Париже, а голова в Москве. Дергаете за хвост — голова лает.

— Прекрасно себе представляю.

— Вот телеграф устроен так же. Только таксы нет.

Если бы начальник телеграфа начал объяснять про электричество, сигналы и прочие сложные для светской дамы вещи, скорее всего та просто не поняла. Но образное сравнение дало просто отличный результат.

Вот объясняющие метафоры для того и нужны – донести мысль до человека наиболее простым и надёжным способом. При этом метафоры больше обращаются к подсознанию, с его синтетическим и образным (которое иногда несправедливо называют правополушарным) мышлением.

Вообще говоря, метафоры – язык подсознания.

При попытке объяснить «напрямую», человек может начать сомневаться, вы можете сказать не то слово и т.д. А здесь вы просто рассказываете историю… И возразить вроде нечего. Именно поэтому метафоры могут быть единственно возможным вариантом объяснения.

Если более строго и структурно

Объясняющая метафора помогает найти наиболее подходящую аналогию в пределах карты человека и соединить новый опыт с уже имеющимся.

Объясняющие метафоры можно использовать и как главный инструмент обучения, и как мощную вспомогательную систему. Например, объясняя, что такое субмодальности, можно рассказать о фоторедакторе, в котором можно сделать фотографию ярче, контрастнее, изменить размер или обрезать. Рассказывая про якоря, вспомнить про академика Павлова и его собак. Описывая раппорт, привести в пример парный танец.

И у метафор есть одно замечательное свойство: они многозначны. В зависимости от контекста они будут вызывать самые разные переживания и ассоциации, наполняться отдельным смыслом.

Типы метафор

Мы постоянно пользуемся метафорами – все эти анекдоты, истории, ассоциации, сказки и есть метафоры. Так что опыт у вас уже есть, его нужно только использовать в правильном направлении.

Итак, нам нужно что-то объяснить. Самый простой вариант — это прямая аналогия.

— Трактор — это просто очень мощный автомобиль.

— Жираф — это лошадь во-о-о-от с такой шеей. И еще с рожками.

Метафорой так же может быть:

- История.

- Личный опыт.

- Притча.

- Анекдот.

- Пословица, поговорка.

- Легенда.

- Тост

- Сказка.

В большинстве случаев типы метафор отличаются только способом рассказа и окружающим антуражем. Притчи рассказываются нараспев и с метасообщением, что «это очень важно». Анекдоты рассказываются быстро и весело. Легенды требуют сообщения о древности, длинного и пространного изложения. Поговорки просто состоят из одной фразы, и предполагают, что слушающий знаком со стоящим за ними смыслом.

При некотором терпении и сноровки один вид метафоры легко перевести в другой. Если я хочу рассказать притчу, я рассказываю про Ходжу Насреддина или Буддийского Мастера, медленно и серьёзно. Если я хочу рассказать анекдот, то это будет история про Петьку с Василием Ивановичем, Штирлица, или Нового Русского, кратко и весело. Легенда будет повествовать о героях и мудрецах прошлого, рассказывается с умным видом, плавно и несколько печально. Пословица обычно просто напоминает о каком-то опыте и приводится «кстати». Личный опыт — это про то, как что-то (возможно) случилось со мной — и тут нужно быть максимально искренним и конгруэнтным. И т.д.

Есть такая история про психолога по фамилии Джеймс – одна из любимых в НЛП. Есть даже книжка Джона Гриндера и Джудит Делозье «Черепахи до самого низа» про новый код НЛП.

Ульям Джеймс открыл ключи глазного доступа, разделил внутренние процессы на три типа – визуальный, аудиальный и моторный. Это то, что в НЛП теперь называется репрезентативными системами. Он же впервые описал хранение воспоминаний на линии времени. Крутейший был психолог. Жил он, кстати, в конце 19 – начале 20 веков.

История

В конце 19 века жил в Америке психолог по фамилии Джеймс. И он ездил по стране и читал научно-популярные лекции про достижения науки. Однажды он приехал в маленький городок, где большинство населения было фермерами. И вот Джеймс вышел на сцену и начал свою лекцию. Он опасался, что его лекцию могут не понять, но зал слушал достаточно спокойно. Только в первом ряду сидела маленькая сухонькая старушка, которая постоянно хихикала. Джеймс в ответ усиливал свое красноречие, но она продолжала хихикать…

Но вот лекция закончилась, все пошли к выходу, а старушка из первого ряда подошла к Джеймсу и ехидно спросила:

— Мистер Джеймс, так на чем же, по вашему мнению, держится Земля?

Ошарашенный Джеймс сразу начал вспоминать закон Кеплера, но так как он был мудрым человеком, то просто спросил:

— А как вы сами думаете, мэм?

— Земля держится на большой черепахе!

— А черепаха-то на чем держится?!

— Вы меня не запутаете! Там черепахи до самого низа!

Сейчас я сделаю очень-очень плохую вещь – я объясню метафору. Обычно объяснение метафоры очень сильно портит, представьте, как если бы кто-то объяснял анекдоты. Но я это сделаю.

Смысл данной метафоры в последней фразе, остальное просто подвод к ней и создание настроения. А фразу можно интерпретировать, как многоуровневость опыта: на одном уровне движения и громкость голоса, на другом – основные невербальные сообщения, на следующем – метасообщения и так далее. И тому подобное.

Иногда, кстати, добавляют в конце истории: «Но главная тайна НЛП в том, что

черепахи не только до самого низа, но и до самого верха!»Анекдот

Напились как-то Петька с Василием Ивановичем. Хочется с кем-нибудь поговорить. Пошли искать Фурманова. Подходят. Петька спрашивает:

— Скажи, Фурманов, а на чем земля держится?

— Да как тебе сказать Петька. Да ни на чем. Сама летает.

— Не,- говорит Василий Иванович,- она лежит на черепахе.

— А черепаха на чем: — изумляется Фурманов.

— А они там до самого низу.

Пословица

Земля держится на черепахе, и черепахи там до самого низу.

Так как такой пословицы нет, пришлось её самому придумывать.

Притча

Задумался как-то один Крестьянин о том, на чем держится Земля. Размышлял он над этим день и ночь и отправился к Ходже Насреддину. Пришел он к нему и сказал:

— О, Ходжа. Ты прочитал множество книг, твоя голова седа и о твоей мудрости ходят легенды. Ответь мне на вопрос: на чем держится Земля, почему она не падает в бездну?

Ходжа задумался, и, чтобы выиграть время, сам задал вопрос старику:

— А как ты сам думаешь, на чем держится Земля?

— По моему разумению, на гигантской черепахе.

— А черепаха то на чем, — изумился Ходжа.

— Я так думаю господин, они там до самого низу.

Легенда

Это было так давно, что даже память о тех странах стерлась из людской памяти, кости тех героев истлели а города превратились в развалины, которые занесло песком. Но сохранилась легенда, которая передавалась из уст в уста, и хотя прошло множество лет, правда, содержащаяся в ней, не стерлась о время.

Жил в одной древней стране юноша, сын богатого купца. И пока остальные дети развлекались, бегали и крали яблоки в соседних садах, он изучал мудрые книги, пытаясь постичь окружающий мир. И вот однажды его стал мучить один вопрос:

— На чем держится земля? Яблоко держится за дерево, дерево растет из земли, а на чем держится сама земля?

И он спрашивал об этом Учителей и Мудрецов, Священников и Старцев, читал мудрые книги, написанные так давно, что мы даже не можем себе представить, но нигде не мог найти ответа. Он истратил кучу денег, перестал пить и есть, и его мать плакала по ночам, а отец поседел раньше времени. И вот однажды, когда в их город пришел странствующий дервиш, юноша обратился со своим вопросом к нему.

— Я сам не могу ответить на твой вопрос. Но на востоке лежит страна, в которой живет мудрец. Он так мудр, что даже звери приходят спросить у него совета, и он отвечает им на их языке.

Загорелся юноша, взял у отца последние деньги и снарядил караван. Долго шли они через пустыни, пересекали бурные реки, отбивались от разбойников и воров. И вот наконец они пришли к горе, на которой в хижине жил Мудрец. Юноша пришел к нему с горой самых замечательных шелков, золотых блюд украшенных драгоценными камнями, мешками монет и положив все это перед ним, спросил:

— О, мудрейший. Я шел сюда сотни дней и претерпел множество опасностей и трудностей. Я принес тебе богатые дары. Ты — моя последняя надежда. Я знаю, что твоя мудрость так велика, что ты знаешь все на свете. Ответь мне: на чем держится земля.

Мудрец прервал медитацию, открыл глаза и, посмотрев на юношу, сказал:

— Она стоит на громадной черепахе.

— А на что опирается та черепаха? — с почтительностью спросил юноша.

— Они там до самого низу, — с улыбкой ответил Мудрец.

Правила конструирования

При конструировании объясняющих метафор стоит ориентироваться на три правила:

идея

соответствие опыту

яркость

Идея

Какую идею вы хотите донести, на что обратить внимание? Чем хороши метафоры – вы можете сфокусироваться только на каком-то важном свойстве или качестве того, что вы объясняете: эффективности, полезности, разносторонности, дешевизна, применимость в повседневной жизни или доступность.

Есть несколько метафор, что такое НЛП.

В этой метафоре как раз идея о том, что «объект» имеет много разных сторон.

Трое слепых мудрецов очень хотели узнать, что такое слон. И вот однажды в город, в котором они жили, приехал цирк и привел с собой слона. Мудрецы собрались и после выступления попросили разрешить им изучить это таинственное животное.

Один потрогал за хвост и сказал, что слон – это верёвка.

Второй потрогал за ногу и сказал, что слон – это колонна.

Третий потрогал за хобот и сказал, что слон – это змея.

Вот НЛП, как этот слон, имеет очень много сторон, и для кого-то оно верёвка, для кого-то колонна, для кого-то змея.

А вот эта метафора фокусируется на мастерстве.

Однажды на пароходе что-то сломалось в двигателе. Механики никак не могли обнаружить место поломки. Пришлось пригласить мастера с берега. Он тщательно изучил весь двигатель и стукнул молоточком по какой-то детали. Двигатель заработал. На следующий день его владельцу приходит счет на 1 000 долларов. Владелец просит объяснить. Мастер ответил: «За удар — один цент, остальная сумма — за знание, где, когда и как именно нужно ударить».

Вот НЛП – это про то, где, когда и как именно ударить.

А эта метафора про пользу в повседневной жизни.

Я как-то проводил цикл тренингов по НЛП в славном городе Пермь. И когда я приехал в следующий раз организатор тренингов рассказала о практическом использовании того, чему я их научил.

— Пошла я как-то с моим бухгалтером в налоговую. В окошке нам сказали, что документы оформлены неправильно и отправили к начальнице. Заходим в кабинет. Начальница довольно грубо: «Чего пришли?» Мой бухгалтер начинает кипятиться, я его успокаиваю. А сама сажусь на стул напротив начальницы и подстраиваюсь под дыхание. Сижу молча минуту, полторы. Вдруг начальница вполне доброжелательно: «Давайте сюда документы, я сама поправлю».

Соответствие опыту

Один из важных плюсов метафор – мы можем связать объясняемую вещь с уже известной человеку информацией. Как в анекдоте вначале статьи, где телеграф описывался как такса. Если нужно человеку объяснить как работает трактор, а он представляет себе как работает вентилятор – опишите трактор через вентилятор. Если человек знаком с литературой, но не знаком с программированием – объясните программирование через литературу.

Маркетолог спрашивает программиста: «В чём сложность поддержки большого проекта?»

Программист: — Ну представь, что ты писатель и поддерживаешь проект «Война и мир». У тебя ТЗ — написать главу как Наташа Ростова гуляла под дождём по парку. Ты пишешь «шёл дождь», сохраняешь, вылетает сообщение об ошибке «Наташа Ростова умерла, продолжение невозможно». Почему умерла? Начинаешь разбираться. Выясняется, что у Пьера Безухова скользкие туфли, он упал, его пистолет ударился о землю и выстрелил в столб, а пуля от столба срикошетила в Наташу. Что делать? Зарядить пистолет холостыми? Поменять туфли? Решили убрать столб. Получаем сообщение «Поручик Ржевский умер.» Выясняется, что он в следующей главе облокачивается о столб, которого уже нет…

Понятно, что многие вещи человеку скорее всего известны: изучались в школе, постоянно об этом говорят, умеет завязывать шнурки, потому что сейчас в кроссовках со шнурками. В крайнем случае можно спросить: «Ты ведь представляешь себе, как завязывать галстук?»

Яркость

Желательно, чтобы метафора была запоминающейся, яркой: смешной анекдот, захватывающая история, красивая легенда. Я до сих пор помню выступление Фрэнка Пьюселика на одной из ступеней тренерского курса, который я проходил – он рассказывал истории из своей жизни. Вот эти истории я помню. А всё остальное уже нет.

Метафоры по случаюЕсли вы хотите тренироваться в использовании метафор — хороший способ, это собирать анекдоты, истории, фразы на заданную тему. Здесь задача объяснить что-то, обратить внимание человека на некоторые элементы его поведения.

О дискретности критериев:

Мужик заходит в магазин:

— Взвесьте мне 999 граммов колбасы.

Продавщица:

— Hу, может быть вам килограмм?

— Да что мне, обожраться что ли?

Если кто-то не торопится присоединится к какой-нибудь совместной работе, то его можно поторопить таким анекдотом:

Жена — мужу: — Дорогой, давай займемся сексом…

Муж: — Иди начинай, я сейчас подойду.

Если человеку более важна форма, а не смысл:

Важен не размер трактора, а время, за которое он может вспахать поле.

Вполне древний анекдот на эту тему:

Мужчина голосует на улице. Останавливается машина.

— Это такси?

— Да?

— А где шашечки?

— Вам шашечки или ехать?

О различных способах посмотреть на ситуацию.

То есть примеры рефреймингов.

Неестественное поведение — вот главное отличие человека от животного.

Сейчас столько пишут о вреде курения, что я твердо решил бросить читать.

Покупать легко. Трудно только платить.

Моих денег мне хватит до конца жизни, если только я не захочу чего-нибудь купить.

Судья — коллеге: — Уже пятый состав присяжных меняем, а они все оправдывают и оправдывают подсудимого.

Коллега: — Смените подсудимого.

Техасец рассказывает о размерах своего ранчо:

— У меня уходит два дня, чтобы проехать из конца в конец на машине.

— Раньше у меня тоже была дрянная машина, — сочувственно говорит ему собеседник.

О разнице между кинестетиками и визуалами:

Даже самые темные очки не скроют запаха перегара.

О буквальном исполнении инструкций:

— Подсудимый, вы должны говорить правду и ничего, кроме правды

Подсудимый:

— Правда, правда, правда….

О том, что многое следует из ситуации: